山姆闹了个大新闻。

一向以供应链著称的山姆,居然上架了好丽友派和panpan(盼盼)的包装食品,一下子引发众怒,最后山姆不得不下架商品,以示回应。

明明是一件小得不能再小的小事,为什么会引发如此大的危机呢?

根本原因是,山姆正在抛弃中产。

01

过往,山姆一直是作为零售行业优等生存在。

过去几年沃尔玛在国内接连撤退之时,山姆却大肆扩张。

2025年沃尔玛投资大会上披露的数据显示,目前国内已经有8家山姆门店单店年销售额达到36.7亿元,比肩北京SKP等顶奢商场业绩,几乎是传统商超单店年销售额的7-12倍。

整个2024年,山姆在国内全渠道的销售额已经破千亿元,与此同时,山姆会员的年均消费额也突破万元。

可以说,山姆扩张的护城河,就是其日渐增长且黏性极高的会员。

目前,山姆在中国的会员数已经突破800万,仅会员年费一年收入就超过20亿元。

不仅如此,年费高达688元的山姆“卓越会员”续卡率更是高达92%,贡献了会费收入中60%的营收。

而会员选择山姆的原因,就是山姆的选品。

每当会员们确认过了身份,推着购物车走进山姆,山姆的宣传标语都会向你强调,会员费是如何物有所值,山姆如何为了会员“优选”商品,进而达到“更好的生活,在山姆”。

对于会员们而言,山姆会员既是某种身份的象征,又确实能够提供外面没有的、品质不错的商品。

但去年以来,山姆品控问题频发——

蛋糕发霉、坚果含虫,口碑商品频繁下架,已经使得山姆的中高端定位频受质疑。

今年的好丽友派风波,更是让山姆雪上加霜。

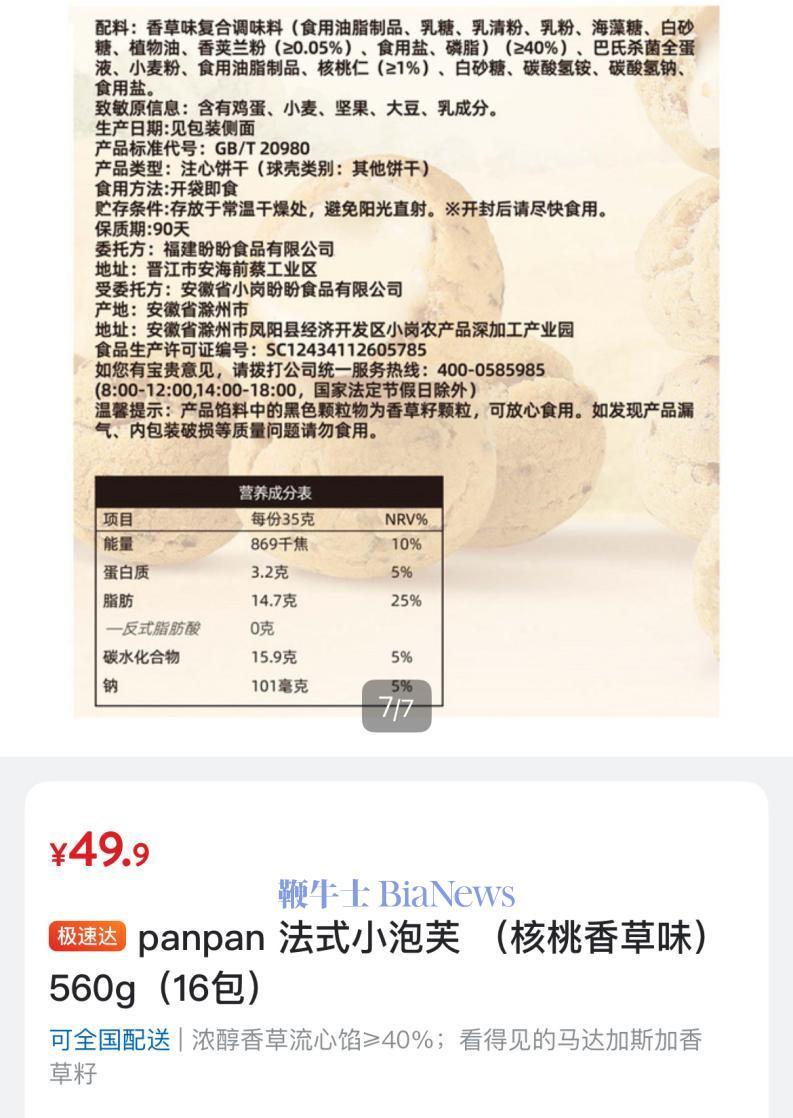

事情说起来并不复杂,山姆上架了好丽友派、卫龙辣条、盼盼等一系列大众较为常见的品牌,引发众怒。

从客观上看,徐福记燕麦藜麦蛋糕、芥末味板烧虾饼、溜溜梅智利无核西梅干,这些产品其实在外面超市也买不到,都属于“山姆特供”产品。

哪怕是好丽友派,上架的也是减糖80%、加浓30%可可、0反式脂肪的特别版本,但是,会员们仍旧不买账。

根本原因在于,这些选品不够独特,也算不上品质。

观察过往山姆的爆款产品不难发现,从山姆烤鸡、牛肉卷,到蛋黄酥、其中大多数都是“人无我有”的独特产品,绝大多数就是山姆自己出品的产品。

数据显示,过去几年间,山姆的自有品牌Member's Mark 贡献了其约40%的销售额。

山姆并非不明白,其优势就在于选品的差异化。

相反,深谙此道的山姆甚至会在商品在市面上有了竞品之后就立刻主动下架。

以至于此前山姆曾经因此被家乐福盒马控诉,称盒马供应商受到山姆的施压,被迫“二选一”,导致部分商品被供应商以回购方式买空。

然而,过去一年间,山姆的自有品牌占比仍旧大幅下降,这也就导致,山姆对于国产供应链的需求大幅增加。

对于这样巨大的改变,普遍的传闻是,高管换了,拿了回扣了。

去年年底,有着供应链背景的高管上任山姆CEO,会员们认为,这让山姆的经营理念从“会员第一”,变成了降本增效、规模优先。

还有更细致的爆料是,随着供应链背景的高管上任,一大批大润发的员工“入侵”了山姆,原有山姆选品的员工去了沃尔玛自有品牌沃集鲜,导致近一段时间山姆口碑不断下跌,沃集鲜却异军突起。

然而,山姆的转变,并非仅仅只是一个人乃至一个团队的改变。

上架这些国产品牌的特供商品,可能并非故意,而是迫于无奈。

02

尽管已经是零售行业翘楚,但哪怕是山姆,也有增长危机。

特别是在沃尔玛接连撤退的如今,山姆更是扛起了沃尔玛在国内的增长重任。

2024年,沃尔玛在财报电话会上把战略重心锚定为增长、利润。

具体来看,就是需要山姆增加付费会员数、增加销售额、向全渠道扩张等。

因此如今的山姆在国内开店愈发频繁。

今年初至今,山姆已经新开了8家门店。预计到2026年,山姆门店数量将超过60家。

现如今,除了高线城市,山姆也在逐渐进入到昆山、晋江等县级市,这些县级市固然富饶,但对于山姆而言,开出的门店越多、越分散,面临的供应链考验也就越大。

一直以来,山姆都以精简SKU为卖点之一,通过精简品类和选品,山姆能够很好地控制成本,对已有的商品进行精准的控价。

SKU越多,管理难度更大,运营成本越高,不仅需要更高的供应链成本,还需要更多的人力成本。

然而,有限的SKU就对选品提出了更高的要求,每个SKU都需要卖出更高销量和客单价,才能维持山姆较高的库存周转率和更低的毛利率,最终形成良性循环。

图源:图虫创意

伴随着供应链成本不断削减,进口商品比例越高,对于供应链的压力也就越大。

尽管消费者并不“崇洋媚外”,但大家追捧山姆,正是因为他能靠着供应链带来从加州来的坚果、从新西兰进口的牛奶以及各地的精选好物。

但山姆不能脱离于沃尔玛而存在。

在2024年下半年的财报电话会后,今年一开年,山姆就已经开始减少从北美市场进口商品,从其他地区寻找平替。

为了适应现状,今年五月,新上任的山姆CEO在国内启动了大区重组,下放决策权以迅速响应本地需求。

日渐本地化的山姆,不得不加大对于国产商品的采购。

因为国产品牌便宜、灵活、能提供特供包装,还能配合山姆调整产品线完成生产标准,自然也就越来越多地“入侵”了山姆的货架。

与此同时,山姆也在提升商品上新的速度。

此前,山姆打磨一个新品的周期可能达到12个月之久,而现如今,一个新品从市场调研到上架,最多不会超过半年。

供应链的压力和紧凑的节奏注定了山姆选品上愈发力不从心,以至于出现好丽友派的选品失误。

某种意义上讲,这是偶然,但也是一种必然。

2024年,黑猫投诉平台上山姆相关投诉量同比上涨65%,在消费保上,山姆的投诉量在过去四年间激增11倍。

对此,山姆的回应是因为会员基数扩大,但显然,并不止于此。

扩张和山姆的经营模式本就相违背。

根本上来看,山姆迈入增长的第一大原因,既非所谓的会员第一,也非供应链优势,而是用户筛选。

从1996年在深圳开出第一家门店,到2016年这20年间,山姆门店仅仅增长了16家。

2016年开始,山姆逐渐提升开店的速度,做出的第一件事,就是调整会费。

在2016年以前,山姆会员的年费一直是150元。

在提议涨价的时候,山姆团队的多数人建议把年费涨到200元,然而前山姆中国总裁文安德直接拍板,将年费涨到260元。

“如果有会员接受不了这个数字,那他们就不是我们的目标用户。”

正如接受不了260元年费的消费者就不是山姆的目标用户一样,从最开始的选址和选品,山姆也筛选受众——

选址上,山姆基本都会选择相对偏远,地铁难以直接抵达的城区,在节省成本的同时,对消费者也提出了要求,那就是必须有车方便抵达和采购山姆的超大包装产品。

在选品上,山姆也更倾向于大包装的快消商品,以至于又对会员进行了二次筛选——家里有着较大的冰箱和较多的人口。

住处小、冰箱小的独居青年,基本就不是山姆的受众。

加之一年260元的普通会员费以及680的卓越会员费,会员需要一年要在山姆消费5000元以上,才能回本。

层层筛选之下,山姆的用户群体画像已经相当清晰,那就是有车有房有孩的中产家庭。

这样,也就带来了山姆会员的超高消费力和超高黏性。

但筛选受众的结果,必然就是用户群体固定,增长天花板显而易见。

伴随着山姆会员店门店的扩张,山姆触及到的用户远不止曾经的一线城市中产,而对于更多地区的更多人而言,曾经的选品策略或许就已经不再奏效。

山姆的稀缺,本就不只局限于选品,也包括了门店的稀缺以及价值的稀缺。

也是因此,相比选品失误,好丽友派和panpan也许本就是一场试探。

在本次舆情爆发之前,山姆早已开始上架越来越多国产品牌的特供商品。

但这是会员们需要的吗?

当消费者在山姆不再能买到身份和稀缺,那么山姆的经营模式也就随之崩塌。

03 结语

2018年,沃尔玛全球CEO董明伦在接受采访时曾表示,归根结底,零售业的核心就是价格、商品、体验。

纵观整个零售行业,事实也确实如此。

沃尔玛做到的是价格和商品,而山姆和胖东来做到的是后者。

但正如永辉在胖东来爆改之后仍旧没能走出亏损怪圈,胖东来的成功,恰恰就建立在胖东来“河南限定”的事业版图之上。

因为一个商业模式一旦涉及到服务和体验,就极为容易在扩张中变形。

以同样“服务至上”的海底捞为例,随着近几年来海底捞的不断扩张,“服务降级”的争议也随之而来,近期更是出现了打赏服务员的非议。

山姆也是同样。

作为一个会员制商店,山姆卖的从来都不是商品,而是“品牌”。

但作为一个极度依赖供应链、购物体验甚至是品牌价值观的企业,所有的特质都与扩张相违背。

一旦山姆的选品趋于平常、购物体验随之下降,最终,跟普通超市的区别越来越小,山姆离自己的终点,也就越来越近了。(全文完)(转载自:格隆)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握