昨日,在上海车展期间,有消息称:未来两到三年内,保时捷可能停止在中国市场销售电动汽车。

但紧接着,保时捷火速发表回应:“这是误读,保时捷在中国仍将全速推进电动化进程,也将加快提供产品数智化本土解决方案。我们最快将在2026迎来全新的纯电动Cayenne。”

保时捷的迫切不难揣测,据保时捷2025年第一季度全球汽车交付量数据,中国市场交付量大幅下降42%,至9471辆,比去年同期少了近7000辆。

事实上,自2021年以9.57万辆的交付量达到顶峰后,保时捷的销量如同踩了香蕉皮一路下滑,2024年交付量仅为5.69万辆,同比下降28%。

如果非要给这般步履维艰的姿态找个解释,在大众的朴素印象里,小米汽车长期对标保时捷的气势或许是个影响,尤其小米 SU7 Ultra以“超跑平替”的头衔爆卖后,这类呼喊声好似得到了验证。

但保时捷的面子挂不住了,传统豪车怎能如此任人践踏,首席执行官奥博穆直言:不将小米视为直接竞争对手。

不过有一点是肯定的,曾经独霸市场的辉煌恐怕是永远也不会再有了。

检验一个品牌豪不豪的试金石除了坚挺的价格之外,那就是有没有抗住逆周期的能力。

回看过去一两年里有关保时捷的新闻,怎一个惨字了得。

首先是降价促销,自捅一刀。

去年一则#保时捷售价跌破40万#的热搜让所有人晒干了沉默,毕竟价格是豪车最后一道“脸面”,一旦扔掉很难捡回来。

要知道在2011年,保时捷正式进入中国之际,这个高端跑车品牌仅提供911和Boxster两款车型,高达百万的售价让有钱人当成大白菜一样疯抢。

在很多人的脑海里,保时捷不单是一辆轰着发动机的跑车,而且身份和财富的象征。

图源:保时捷官微

不过在生死存亡面前,一切都得为销量折腰。

为了完成销售任务,保时捷还选择向经销商施压,最终引发了大批经销商不满,部分经销商甚至停止提车,要求保时捷总部给予补贴的同时并且更换相关高管。

有些黑色幽默的是,更换后的保时捷中国总裁兼首席执行官潘励驰于去年9月份上任,祭出的第一刀就是经销商团队瘦身,其计划在2026年底之前将把经销商规模从150家降低至100家左右。

还有前段时间保时捷中国高达30%裁员的消息,尽管公司随即紧急回应称“相关信息不属实”,但公司正对内部组织架构进行优化重组的消息,还是让不少员工担忧。

毕竟隔壁的豪车阵营没有能够独善其身的,从今年前两月进口车的销量表现来看,不管是豪华品牌还是超豪华品牌,进口车销量表现均不是特别理想。

就连曾经的中产之光BBA也难掩颓势,公开数据显示,2024年,宝马中国市场销量为714,530辆,同比下降13.45%;奔驰中国市场销量为68.36万辆,同比下降7%;奥迪中国市场销量为64.9万辆,同比下降10.9%。

图源:微博@孙少军09

悲观的来讲,整个豪车市场没有一个逆流而上的品牌。

以上的诸多因素叠加在一起,刺伤的是保时捷最坚固的面子文化,如果没了“面子文化”的支撑,消费者很难再为信仰充值,尤其中国本土中高端豪华汽车正在崛起,叠加年轻消费者汽车消费观念变化等多重因素,势必会吸走保时捷的一些用户。

“小米知时捷”虽是一句戏谑,但映照出市场大环境的变化风向是实打实的。

在那个跑车文化尚未在国人血液中流淌的年代,保时捷的成功来得有些轻而易举。

一款承载着保时捷灵魂的911进入中国后,成为了无数跑车爱好者心中的精神图腾,迅速拿捏了富裕阶级。

那些年,911是妥妥的加价神车,即便扛住高昂的溢价,车主们还是愿意苦等一年半载为信仰充值。

打响知名度后,保时捷又打出了一张王牌。

如果说911是让中国市场彻底认识了保时捷,那么卡宴的登场则帮助保时捷找到了中国市场的掘金密码。

卡宴和梅肯这两架马车,让保时捷在中国市场赚了个盆满钵满,2021年,中国市场为保时捷贡献了近10万辆。

之所以提到这些,是因为后来的国产新势力们开始摸着保时捷过河,把这一套重新玩出了花样。

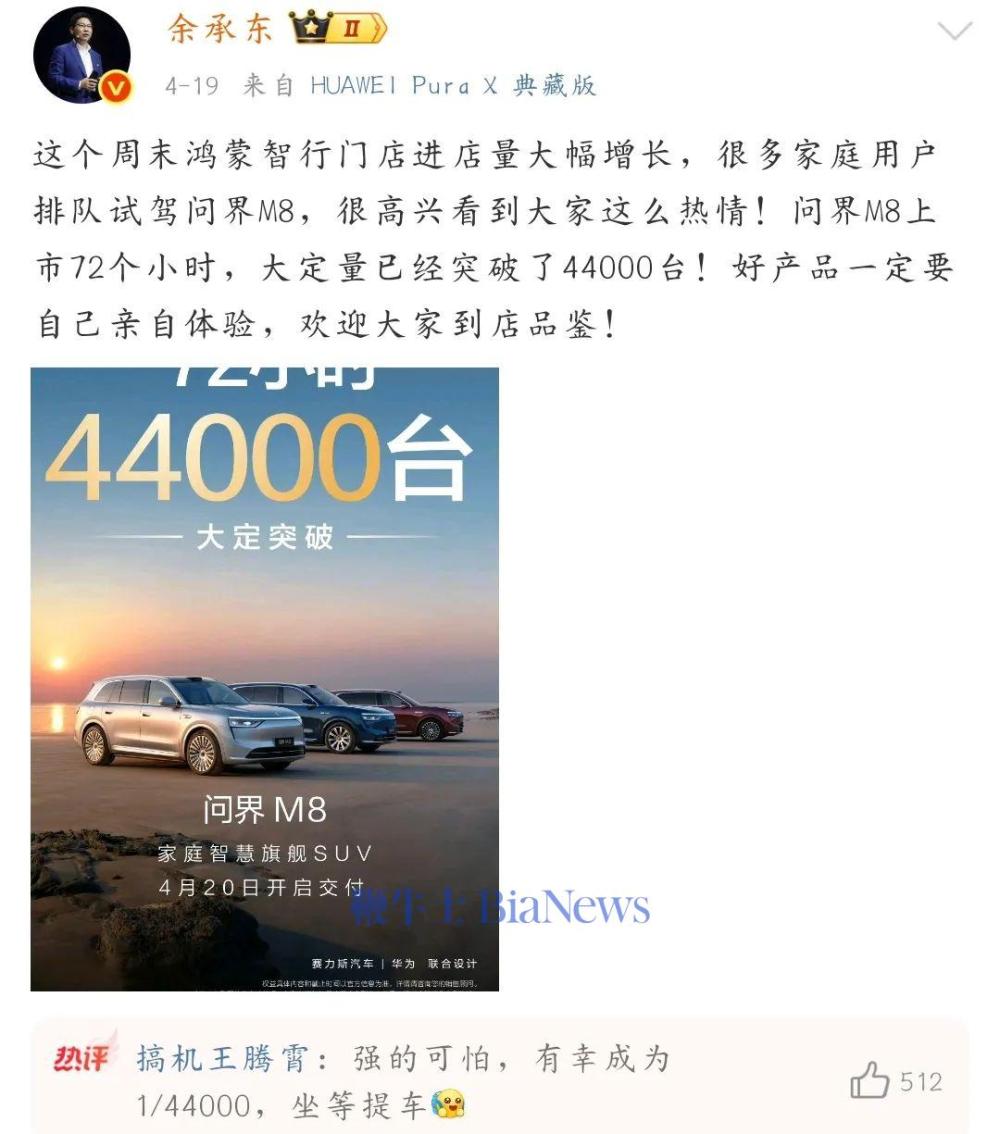

首先是问界、理想、蔚来等品牌,几乎重新定义了中大型SUV市场,以问界M8为例,自4月16日上市,便取得了72小时大定突破44000辆的惊人成绩。

图源:微博@余承东

在以往这是难以想象的,难怪如今卡宴的销量绷不住了,国产平替们太狠了。

除了向保时捷的舒适区下手,国产新势力还直攻其大本营,把矛头指向了保时捷最引以为傲的跑车领域。

如仰望U9、仰望U7瞄准的就是科技极客、高净值人群,不少用户都是BBA、帕拉梅拉、兰博基尼车主转化来的。

当然不得不提的还有小米SU7 Ultra,开售10分钟,订单6900台;开售两小时,订单过10000台。

友商们纷纷发来贺电,庆祝小米汽车的成功。

最值得一提的是保时捷,即便市场上仍流传着小米借鉴了保时捷的外观设计,但其仍然祝贺了SU7 Ultra打破自己的赛道纪录。

雷军还激动的做出了回复,先是回应了保时捷对SU7U的祝贺,称赞对方实力与格局并存,国际大厂风范,又对发来贺电的车企一一回复“共勉”。

但这一次保时捷首席执行官奥博穆没有再客气,表示小米的产品虽然价格低廉,但“驾驶能力”难以与保时捷相提并论。

图源:微博@雷军

不难看出,保时捷对于国产友商们的追赶还是留有后手的。

但问题是,如果场地拉开双方在电动化领域决战,保时捷的角色很可能会从引领者变成追赶者,能否送上革命性的创新是个问题。

在新能源开始冒头的那个年代,特斯拉用实际行动证明了科技与汽车融合的可能性,香橼创始人安德鲁·莱福特的那一句:“要是奔驰里装了60个车载电脑,能变成一个科技公司吗?”也沦为了笑谈。

市场的风向是在不经意间开始变动的,最容易忽视它的往往是那些吃惯了过往红利的人们。

其实小米汽车的成功已经映照了这一事实,有关雷军是否借鉴保时捷的外观众说纷纭,但有一点是肯定的,雷军参考了豪华车的设计思路:通过拉长车身来弥补空间上的不足。

空间是每个消费者都会在意的点,这关乎汽车的实用性需求。

但当实用性需求开始卷到极致后,如何做好非实用性需求渐渐开始影响车企们的造车思路。

这话怎么理解?

实用性的需要往往是具象化的指标,如空间、油耗、购买与养护成本等,但非实用性需求却是多元的,给予了车圈充足的想象空间。

这一点小米汽车抓得很牢,去年雷军针对市场疑问小米为什么不做SUV而做轿车给出了回应:车首先是用来开的,轿车的驾驶体验更好,更适合一个人日常开,还可以兼顾二人世界和小家庭;其次,轿车市场的需求非常大,总量和SUV差不多;做一款好的纯电轿车非常难,目前市场好的纯电轿车其实并不多。

图源:微博@雷军

这里有个值得关注的地方,“适合一个人开”意味着小米很在意非家庭用户的需求,这正是小米扩充非实用性需求的契机。

毕竟以往的汽车的赛道同质化已经很严重,实用性那边也已经卷不太动了。

正好又电动化让汽车的动力变得廉价,又进一步提升了汽车的智能化体验,所以又一次站在风口也是小米汽车的成功的原因。

站在保时捷等超豪华品牌的角度来看,造车的理念已经变了,自己的身份落后成为了追赶者,需要在技术、供应链、品牌价值这一块重新修炼内功。

未来的几年极为关键,能否在电动化浪潮中守住机械情怀与科技先锋的双重标签,将决定这些品牌是沦为小众收藏品,还是进化为“智能时代的奢侈品”。(转载自李东阳朋友圈)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握