“龙生龙凤生凤,老鼠的儿子爱打洞”,你知道为什么农民工的孩子还是会成为农民工吗?

“龙生龙凤生凤,老鼠的儿子爱打洞”,你知道为什么农民工的孩子还是会成为农民工吗?

“教育是立国之本”,但你知道吗,几乎25%的中国未来劳动力——农村两三岁的宝宝,认知发育缓慢,智力偏低!

古语说“3岁看老”,你知道为什么人生最划算的投资是在3岁前吗?

斯坦福大学经济学教授罗斯高刷爆朋友圈的演讲告诉我们答案。

关于“贫穷”,你一定在“励志”鸡汤文里看过这些说辞:

穷人之所以穷,是因为自己的贫困思维;

穷人往往格局有限,无法做成大事……

不知道从何时开始,舆论开始倾向指责穷人,认为他们自己不够努力,所以活该穷。

但事实果真如此吗?出生寒门的孩子、出生在贫困农村的孩子,和城里孩子相比,到底缺少了什么,才让他们无法成为精英?

最近,一篇刷爆朋友圈的演讲——《现实是有63%的农村孩子一天高中都没上过》回答了这个问题。

1

这篇演讲来自斯坦福大学经济学教授斯科特·罗斯高(Scott Douglas Rozelle)。

62岁的罗斯高已从事了约30年中国农村研究,他和他的团队下到农村基层,进行了大量的田野调查。发现,中国的农民工陷入了“龙生龙,凤生凤,老鼠儿子爱打洞”的死循环,无法摆脱贫穷。

罗斯高在郑州富士康考察看到,工厂招聘时,要对求职者测智商,只招智力平庸的年轻人,高智商、无法忍受艰苦的人则被拒之门外。因为,智力平庸的人很难找到工作,所以才不敢轻易放弃。

那些组装流水线上的工人,忍受着高强度、长时间的机械工作,挣得不多,解决了基本温饱后所剩无几。他们无力改变现状,没有自我学习提升的意识,所以也就没有职业前途。

更可悲的是,他们的孩子,绝大多数的“民工二代”,也只能沿着他们的生活轨迹,陷入贫穷的恶性循环。

1995年巴菲特和比尔·盖茨一家来华旅游,在长江三峡看到河边拉纤的纤夫,巴菲特说:“那些纤夫中可能就有另一个比尔·盖茨,但是他出生在这儿,注定一辈子这样辛苦地拉船。”

这就是社会资源分配的“马太效应”,尤其是在教育行业越来越明显,农村孩子和城市孩子,或者说有钱人和穷人手里掌握的资源差距越来越大。

罗斯高教授的调查也印证了这一点。他发现了两个令人震惊的数字:中国城里93%的孩子上高中,而贫困农村有近63%的孩子一天高中都没上过,包括职中和职高。

而这么大比例的农村孩子不上高中的原因是他们的智商偏低。

罗斯高在陕西和甘肃做初中生IQ测试,结果50%到60%的学生IQ低,如果IQ低就上不了高中,最根本的问题是小时候没发育好。

而缺乏高中教育,不掌握高端谋生技能,怎能改变命运?所以,贫困农村出身的孩子,很可能一辈子都是穷人。

2

毫无疑问,这一严峻问题的根源是在高中之前。他演讲中的很多发现,都值得每个父母警觉和深思,无论我们来自农村还是城市。

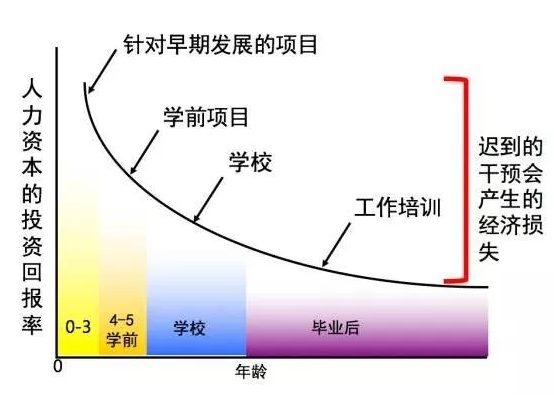

一、人生最划算的投资是在3岁之前。

中国有句老话“3岁看大”,并非没有科学道理;蒙特梭利也说过:“儿童出生后3年的发展在其程度和重要性上超过他们一生的任何阶段。”

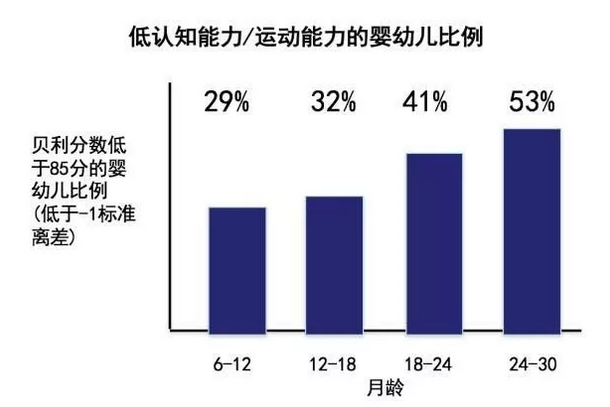

3岁孩子认知能力落后意味着什么?罗斯高研究发现,意味着这些孩子今后学习会遇到困难。

认知能力包括孩子的知觉、专注力、运动能力、语言能力、解决问题的能力、情绪调节能力等等,这些能力都会在3岁前基本成型。

他引用了诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·赫克曼的研究成果:无论对于国家,还是家庭,在孩子3岁前进行投资,回报率是最高的。

当孩子还没满3岁:我们在孩子身上投资一块钱,就会有18块钱回来;

3到4岁,投资一块,赚回7块;

小学后,投资一块,赚回3块;

大学里,投资一块只能赚回一块。

注重孩子早期教育与高质量陪伴,是一生中最划算的投资。而城里孩子与贫困农村孩子的差异,也就此拉开。

二、教育理念和教育方式决定孩子的未来。

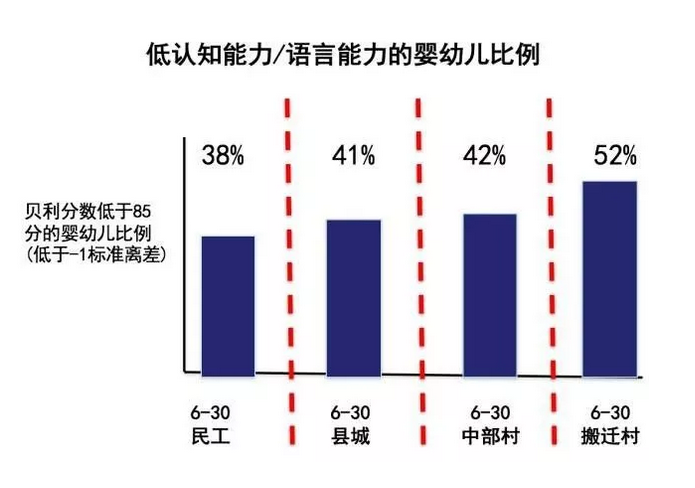

罗斯高教授发现,参加抽样调查的“一半的农村宝宝一辈子没有一个很好的IQ用于学习”。

为什么?

首先是营养不良、贫血等导致智力发育缓慢,农村孩子从体质上就无法与城里孩子站在同一条起跑线上。

他认为,更大问题是养育问题——怎么养孩子。

其实农村爸妈和城市爸妈一样,都非常爱孩子。

我们问父母,你喜欢跟孩子玩吗?你喜欢跟孩子交流吗?如果你可以花钱让你孩子的未来好,你会不会花钱?100%是yes。每个人都说,当然,当然。

对孩子的期望也非常高。

我们问抱着宝宝的妈妈,你以后希望孩子会上学到什么程度?95%的妈妈、奶奶会说,我希望我的孩子上大学。甚至,17%的妈妈说希望宝宝能读博士。

实际调查却是,到了初中,1/3的农村孩子就辍学了!为什么孩子没有按照爸妈的期望发展?罗斯高教授认为,这是由于爸妈缺乏正确教育方法。

我们问,你昨天有没有读书给你的孩子听?这个比例只有4%。

剩下妈妈的反应是什么?笑。罗斯高教授说那种笑,好像他在问“昨天有没有给鱼缸里的小鱼和乌龟讲故事?”

很悲哀。

这些妈妈非常爱孩子,去哪里都带着孩子,但只关心孩子是否吃饱和健康,或许下图的这个孩子,最先会说的字就是——碰。

她们完全没有给孩子读书的教育意识——这篇演讲称,将近80%的农村家庭只有一本儿童书或者没有一本书。

决定孩子未来差距的,正是父母的教育理念与教育方式。

《校友会2017中国高考状元调查报告》显示,教师家庭最盛产高考状元。因为教师家庭的孩子,从小就生活在阅读氛围浓厚的环境中,再加上父母的言传身教、注重培养兴趣和天赋等原因,能更好地发挥自己的能力和优势。

教育是能改变命运,但是教育的背后,是阶层、家庭的较量。城乡以及不同阶层之间的差异,实际上是从孩子出生起就开始的机会不平等的积累和延续。

三、爸妈改变自身观念,孩子才能进一大步。

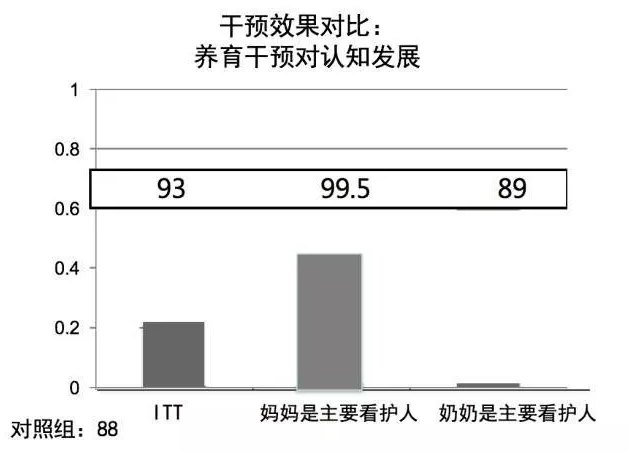

罗斯高教授带领团队做了这样一个实验:教农村妈妈怎样更科学地跟0—3岁孩子玩。

他们每星期给当地妈妈发两个玩具、一本书,并在一周一次的课程上教她们怎么陪孩子看,陪孩子玩,第二个星期再来收,然后再发新玩具。

其实,这样的课程就是“玩中学”,这是开启3岁前孩子认知能力最佳方式。

“智商是从经验累积而来的”。孩子通过玩耍,频繁地刺激手眼协调,整合视觉、听觉、触觉及本体觉等感官,肢体上碰触、操作所感觉到的点点滴滴,都会传送到大脑中刺激着孩子,这些感受连结起来,就是爸妈希望孩子拥有的智商。

实验结果显示,6个月、26次课的时间后,近半数参与课程的宝宝,智商从原来的发展缓慢提升到完全正常的水平!

农村妈妈在实验中态度的转变,也是罗斯高教授的关注重点。

很多妈妈第一个星期、第二个星期时还很犹豫,不想做(陪读和陪玩),但是到第三个月、第四个月,她已经看到孩子的变化,她们变成了最相信要跟孩子交流的人!

这也印证了,对幼儿的教育是一件水到渠成的事,只有父母的收入和见识较高,或者已经通过教育得到收益,才能重视早期教育。

四、与其“让妈妈留在农村”,不如加快推进城市化。

上面的实验显示,6个月后,近半数参与课程实验的孩子认知能力都恢复正常,另一半为什么没有得到提高?

罗斯高发现,问题的答案在于奶奶——剩下这半没恢复的孩子几乎都是由奶奶带的。

很多老人带孩子都是“只管养,不管教”,而且自身的文化水平也导致他们很难学会和认同科学育儿的方法,更别提实践了。

《中国家庭发展报告2015》中指出,学龄前留守儿童的主要生活照料者是祖父母,他们给予孩子的食物、宠爱以及安全感都不比父母少,但就是不知道怎样养孩子,怎样教孩子。

父母的缺失、分离的家庭模式必然会影响孩子的生命历程和成长,带来的不仅是情感和心灵上的空缺,一个没有在童年充分感受过母爱父爱的孩子,内心永远是缺爱和孤独的。

随之而来的,是早期教育的空白。

罗斯高教授提出解决办法是,除给孩子加强营养外,更重要的是“马上就要想想,怎么让妈妈留在农村,让她怎么教她的孩子”。

可是,“让打工妈妈留在农村”,真是个好办法吗?

妈妈带孩子还是奶奶带孩子,并非一个简单的倾向性问题。儿童的教育和成长,从来都不是家庭或者个人维度就可以解决的。

“让打工妈妈留在农村”,恰恰无奈地印证着我们教育投入的不足。面对罗斯高提出的问题,该追问的对象不是妈妈,而是我们的教育,就业、户籍制度等社会支持体系是否做好了准备!

一个遗憾的现实是,农村的教育资源不断向城市上移,乡村能提供的教育资源也很不尽人意。就算打工妈妈返乡,但教育资源不断向城市上移,如果孩子不向上移,仍会被留在教育资源分配的底端。

所以,与其让妈妈留在农村带孩子,不如继续加大农村教育投入,加快推进城市化,才是解决农村教育问题的根本之道。

3

著名教育学家陶行知说过:教育是立国之本。

身为经济学家的罗斯高教授也发现,影响未来中国经济走向的不是经济上的问题,而是教育问题。中国未来的劳动力什么样呢?就是现在两三岁的孩子们。

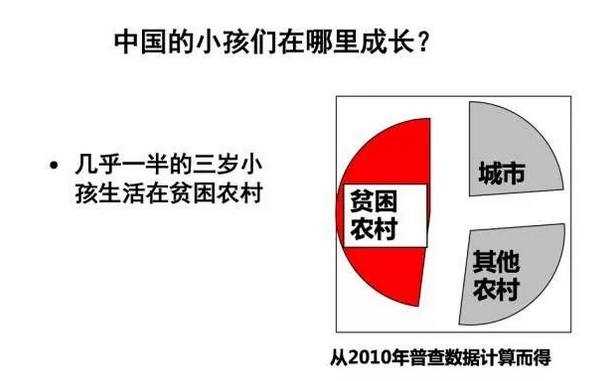

统计数据显示,未来中国一半的劳动力出生在农村。

可怕的是,这些孩子的“质量”很差:超过一半的农村出生孩子,在3岁前认知发育缓慢,智力低于标准值。(53%的孩子到了三岁时认知发育低于标准值)

这意味着几乎25%的中国未来劳动力先天不足的!“这不是1千万人,两千万人,这是三四亿人,这是中国未来的人口!”

所以,罗斯高教授认为,农村教育水平太差,就会影响整个中国的发展,这一问题必须得到解决。

令人欣慰的是,有很多人正在为此努力:有“希望工程”,有“春蕾计划”,有“回声计划”,有“免费午餐活动”,有“hello小孩计划”……

关心农村教育,就是关心中国的未来,希望咱们更多人行动起来!

罗斯高教授演讲视频,相信大家看了之后都会有所触动:

后记

根据2017年《中国留守儿童心灵状况白皮书》,超过10%的留守儿童,在接受调查时说,我爸爸妈妈“已死了”。9.7%的留守儿童认为,爸爸妈妈去世与否对自己“几乎没有任何影响”。

还记得,那次参加扶贫采访时,在贵州一个留守儿童家,我跟村干部聊留守儿童问题。我说:“这些孩子最需要的是陪伴,而不是父母出去打工挣钱。”

村干部指着不远处村落里新建的栋栋小楼说:“这些都是打工的村民挣回来的。”我用毕节自杀留守儿童的案例反驳他,村干部却说:“你们不懂。”

我懂的。

留在村子里,一年只能挣几千元,远去大城市,一年能挣几万元。哪怕这几万是用自己的血汗健康,用孩子失去父母的童年换来的,也必须换取。

极致的贫穷,是活着就已经不易。“有选择的选择,才叫选择。”贫困,使他们没有什么可以拿去换取了。

曾看过一位大V讲的一个故事:这位大V在广州生活,一天他偶遇了一位老同学。老同学来广州十几年了,骄傲地告诉他,自己终于给孩子买房了!

老同学由于没读过什么书,这些年,他骑单车跑遍全城贴过小广告,干过泥水工,进过工厂,做过保安,挨过打,挨过饿,现在在一家大公司里做大厨,“我想明白了,我不能走,哪怕是为了孩子,也要留在大城市挣扎!”

为了让孩子融入广州环境,老同学经常有意识带他去见那些有文化的人家,有品味的地方。例如他老婆给一个教授家做钟点工,那人家书很多,夫妻俩人也和善,她老婆干活就特别卖力,不是份内的也干,他也常去帮忙干体力活,不收钱,还把孩子带过去一起干,就是为了让孩子感受一下那个书香气质,有奋斗的方向。

终结贫困,到底有多难?老同学让我感触最深的一句话就是:人说造就一个贵族需要三代,但如果不留在大城市,三百代都没有可能!

……

胡适说过,你看一个国家的文明,只需要考察三件事:第一他们怎样待小孩子;第二看他们怎样待女人;第三看他们怎样利用闲暇的时间。

有时候,我走在北京那些壮丽辉煌的大厦底下,仰头望去,那些楼啊,高得几乎耸入蓝天,它们充满着蓬勃的生气,代表着新生的力量。只是,这种光鲜的背后,除了那些农民工的奉献,还有他们的孩子,奉献出来的童年。

爱和亲情,如空气和水一样不可或缺。6000万的留守儿童,是我们这个时代的乡愁,这个巨大的伤口,需要我们一代人,一起去治愈。

因为这决定了中国的未来。

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握