我第一次打开千问APP的时候,是有点愣住的。

界面太干净了。

那种干净不是“功能少”,而是“你知道它把复杂的做成直白的了”。

仅保留着一点传统互联网产品的影子:渐变、分区、功能入口像工具箱一样列着。

千问看上去像一本白纸,但你一落笔,它就知道你想写什么。

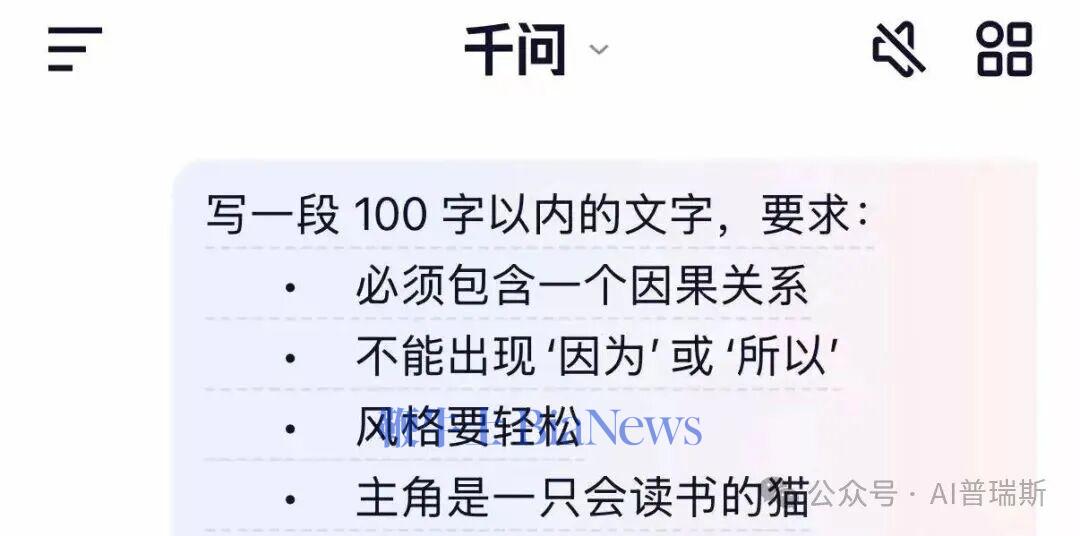

真正让我意识到变化的,是我随手给它丢的几个问题。

想测试下他的理解能力,要求就奇奇怪怪点吧:

一般模型遇到这种“套娃式任务”,要么写崩,要么解释敷衍。

千问的回答倒像是一个认真完成作业的研究生

先默默完成创作,然后再把自己拆解出来,从因果暗示到风格塑造,每一步都解释得明明白白。

那一瞬间,你会意识到:

这个模型不是在“答题”,它在“呈现自己的思考”。

这点非常特别。

国产AI一直都很强,但“强得像在后台跑”,用户是感受不到的。

千问第一次把反证放上台面,让人知道它不是拍脑袋乱写,

他要确保他的答案不是瞎编,毕竟天下AI苦幻觉久矣~

这股“把逻辑推回去给你看”的味道,在后面几次对话里更明显。

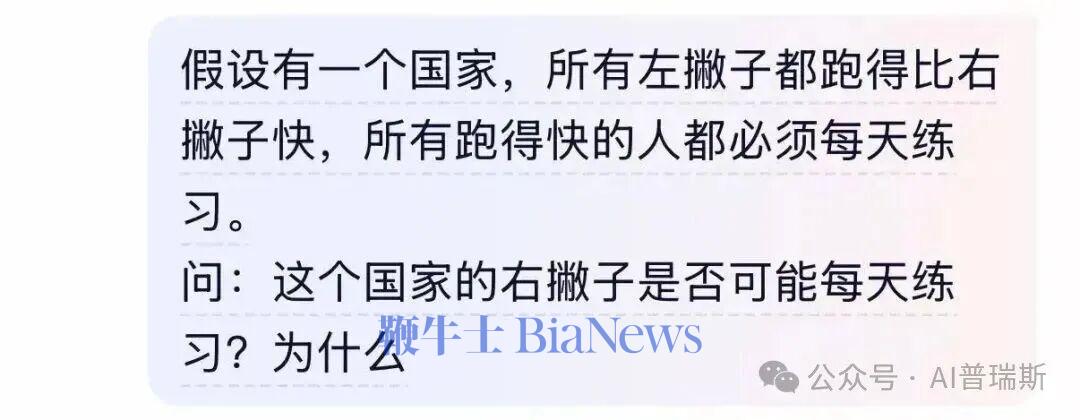

我又给它丢了个逻辑题:

说实话,我作为出题人,也得在脑海里绕上好几圈,

但千问就冷静多了,先不急着给答案,而是慢慢拆条件:

群体特征、必要条件、集合关系……

最后反复验证后,才得出那个让你“噢——原来如此”的结论。

它像那个班里一向很冷静的学霸,会先把黑板擦干净,画个Venn图,然后再说结论。

你能看到它的推理链条,和反复验证,而不是充满幻觉的生拉硬扯。

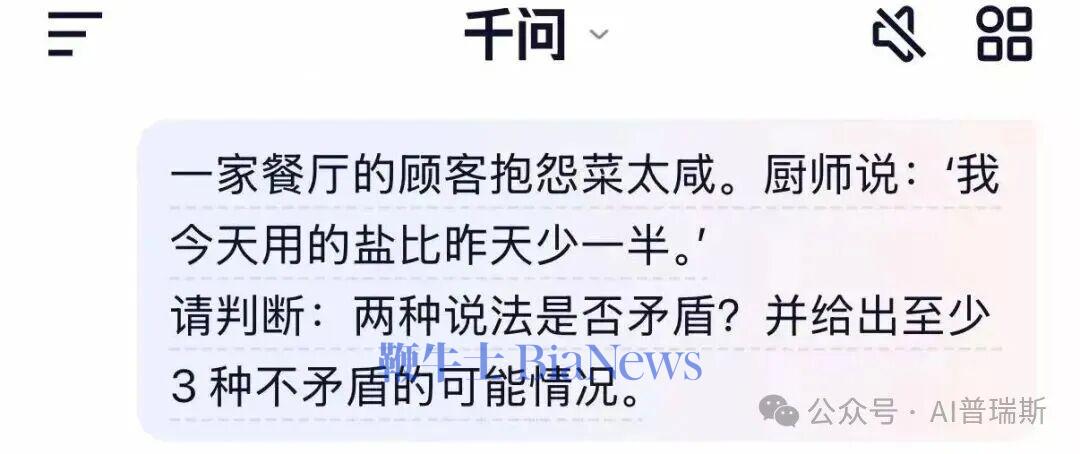

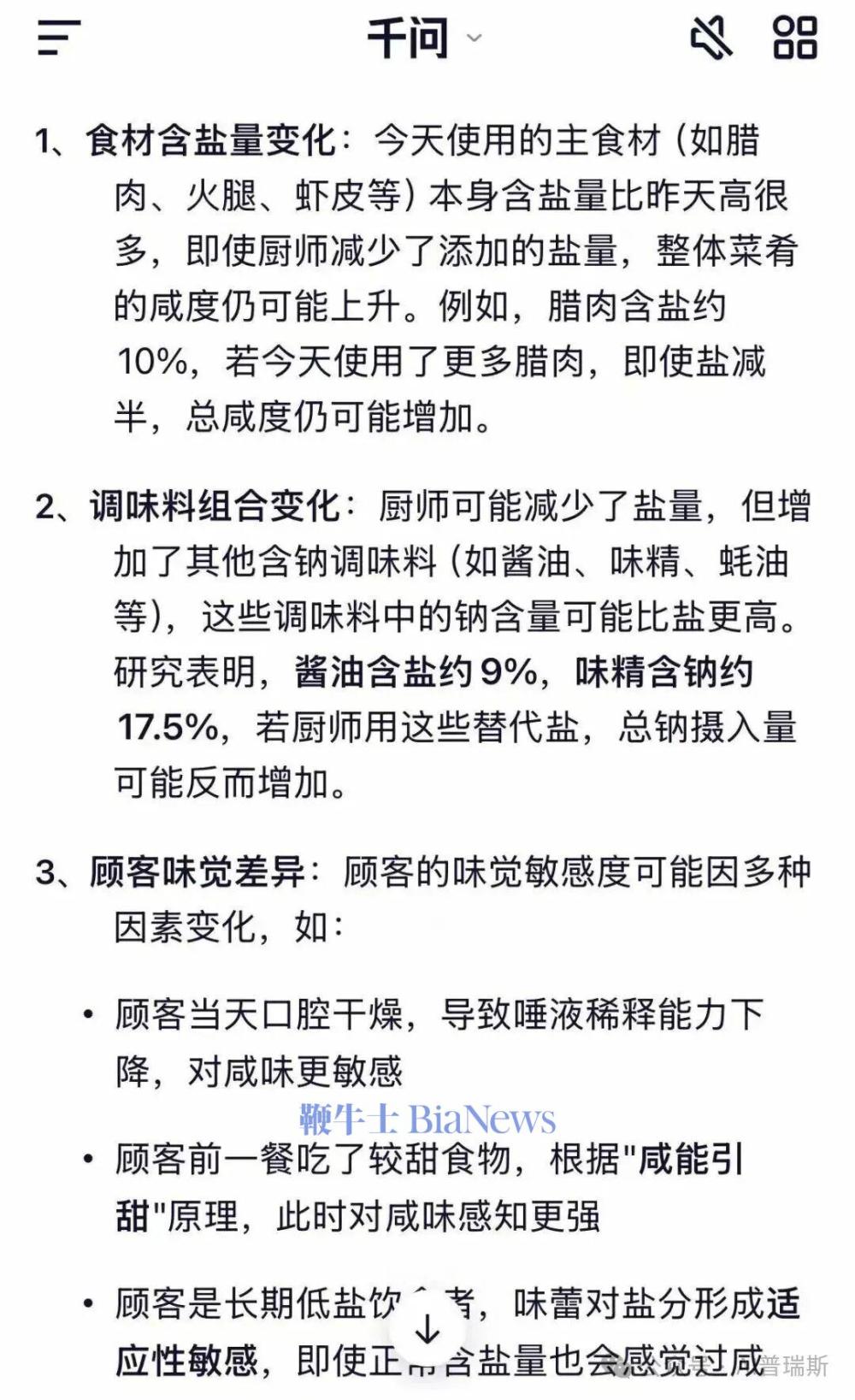

更绝的是这个“盐太咸”争议的例子。

一般模型会给一个“双方都有可能对”这种敷衍(某包是这么说的)。

千问完全是另一种路径:

还逐条举例。

你甚至能感受到它背后那个知识体系是活的。

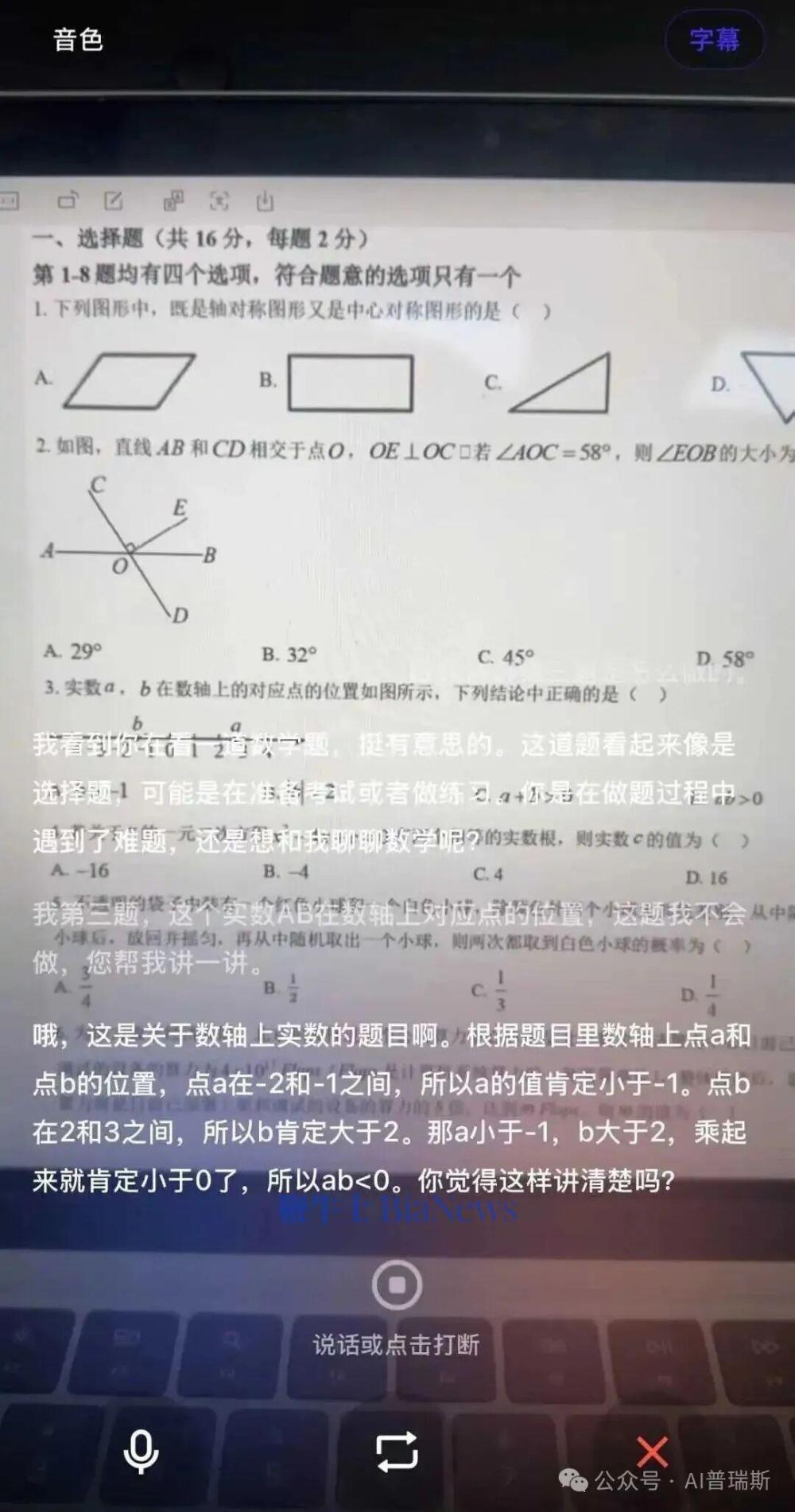

数学题更不用说。

一道不太难的行程问题,

但是不知道屏幕前有没有脱口而出50的朋友,你真的要看看Qwen怎么说。

那种“我不仅告诉你答案,我顺便教你你以前为啥算错”的味道,非常Qwen。

这就意味着,学习用途上,千问也是一款好用的工具。

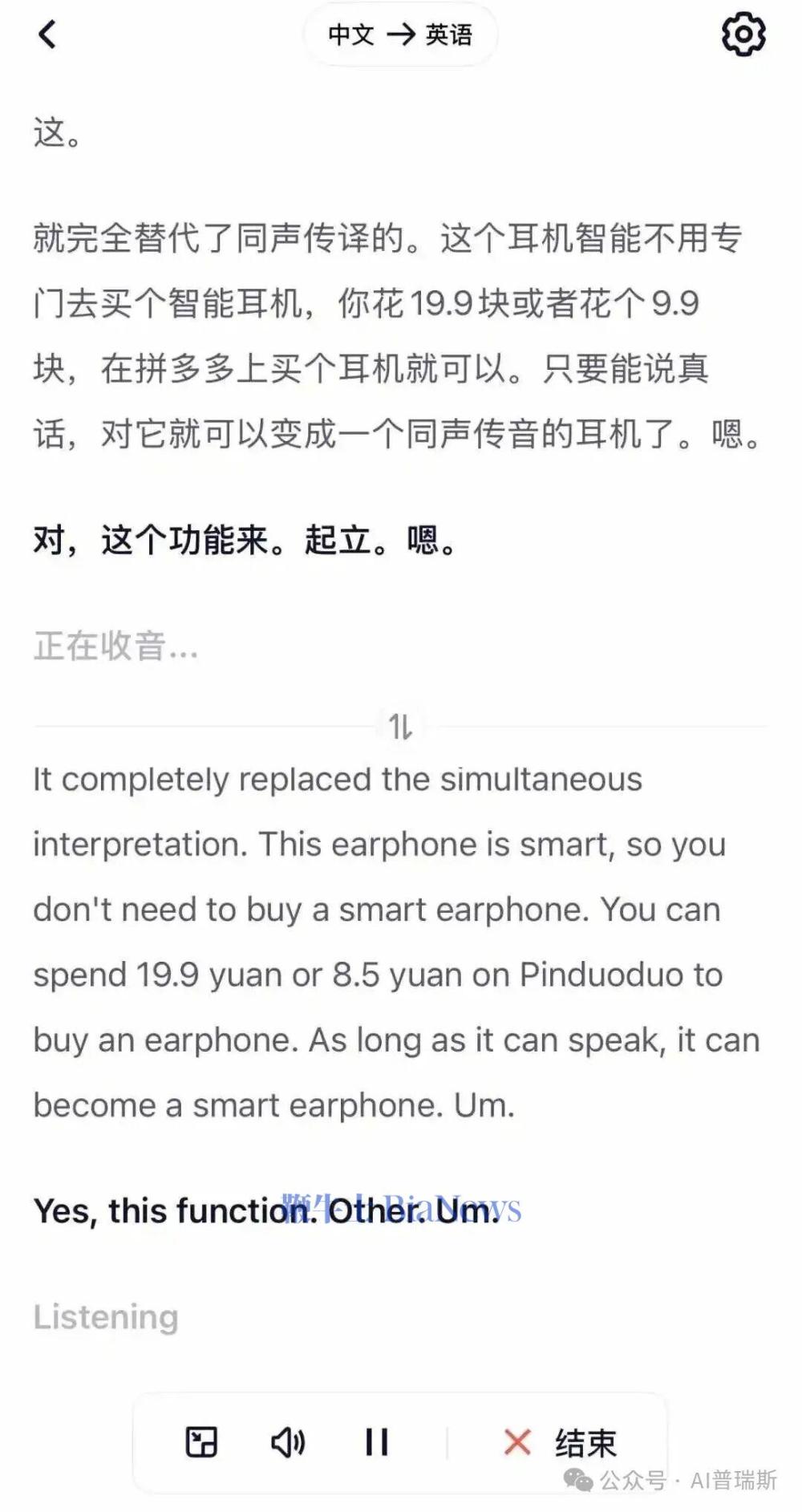

比方说,同传功能。

随便戴个耳机,哪怕是拼夕夕9.9的都行。

讲中文,有实时翻译,耳机里还会播放英文。

Airpods好像也没有那么必要了哈。

对于家长最头疼的批改和辅导作业,拍照批改作业这种,

对于Qwen属于基础操作,可以打开视频通话,直接问就行。

千问的慢慢引导在这方面,就相当于专业辅导老师兼职带娃高手。

但真正让体验升维的,是千问的自动路由。

你不再需要记住“AI修图入口在哪里”“图生视频在哪一栏”。

你只需要一句话:

“帮我去掉这张图中的人群”

回答图片右下角的修图告诉你,

千问会自动带你去到对的工具。

AI修图会自己跳出来,图也改得干净利落。

拍照解题、文档阅读、PPT、实时记录、生视频……

你根本不用找对应功能,它听懂意图就开干。

所有这些,都被折叠进那个最简单的输入框里。

这才是一个合格的C端AI应该有的样子。

之前我们特别喜欢嘲讽“国产AI功能太多,堆得像瑞士军刀”,

但千问这次是第一次把“多”变成“不会错路”。

那种体验是:

你不用理解它,它却很理解你。

千问的文笔也确实不错。

千问这首《海瑞赴江西自白书》,当代苏子。

“纵再遭难,此心光明。”

“刚峰公不负天地君亲!”

我当时心里咯噔了一下:

哦,原来AI也可以用典用的如此恰当,用出这种味道。

联网搜索不仅是搜索,还有自己的理解在里面。

而且,为了照顾普通用户,搜索是默认开的。

这点非常重要。

一位博主说,普通人不会理解“模型训练截止时间”,

不会理解“为什么昨天的事模型不知道”,

也不会记得自己有没有打开联网。

这个“默认开”,其实就是C端产品最重要的温度。

千问现在的状态让我想到一个结论:

国产AI已经不缺能力了,但非常缺“让普通人真正感受到能力的方式”。

这次千问做对了。

普通用户搞不懂通义,搞不懂万相,

我们只想知道,你能不能回答我们的“千问”。

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握