ESG报告本质上是一份企业自愿披露的“非财务说明书”,多数公司会将其作为展示公司责任感与管理成熟度的窗口,如今却在度小满这里,成为一份藏不住的“职场体检表”。

近期,有博主整理了度小满披露的ESG报告内容,并在社交平台发布,结果反而遭遇举报下架。这种“明明公开,偏要遮掩”的操作,让人不禁多看一眼:这份报告里,到底写了什么?

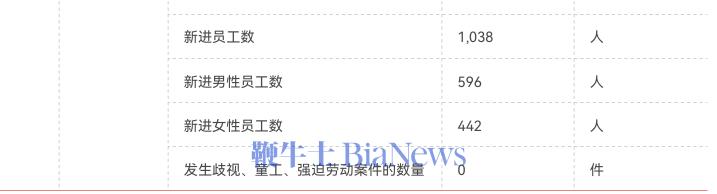

在这份长达152页的ESG报告中,真正引发争议的是“Social(社会责任)”部分的人力数据。报告显示,截至2024年底,度小满共有全职员工3904人,非全职员工104人,较2023年总人数减少67人,表面看起来变动不大、规模稳定。

但问题在于,度小满还在同一份报告中披露:2024年全年新招聘员工1038人。换句话说,一年之间,度小满有超过四分之一的人员经历了更迭,实际年流动率至少在25%以上。这显然与“人员稳定”的表象构成鲜明反差。

而这份报告还披露了另一个值得关注的数字:全年共调查反舞弊线索36起,较2023年的25起同比增长近五成。数据背后是否还藏着组织内部管理张力,也引发外界遐想。

值得注意的是,上述这些关键指标,分散在度小满长达152页的ESG报告中,措辞简略、提及极少。但正因如此,它们反而显得“意味深长”——在一片“科技赋能金融”的业务亮点之外,度小满这家信贷平台在组织层面所面临的人力、治理等现实问题,正在悄然浮出水面。

01 营销造势,利润来自控费

今年年中,度小满披露的《2025年度第一期满航资产支持票据定向募集说明书》中,给出了2024年度业绩。其总资产规模从2023年末的194.82亿元降至165.27亿元,缩水近30亿元,降幅达16.17%。

不过,数据显示,度小满2024年实现营收22.57亿元,同比增长24.70%;净利润为8.59亿元,同比大增306.10%,日赚超过了235万元。净资产收益率更是创出历史新高,为11.08%。

而2024年,实际上是信贷行业普遍承压的一年。据统计,在2024全年,全国小额贷款公司数量减少243家,从业人员减少逾三千人,整体贷款余额下降148亿元。2025年一季度,小贷行业清退速度较2024年明显加快,对信贷行业的合规性要求在不断提高。

在监管收紧的背景下,度小满仍实现显著增长,离不开其“高曝光”的营销手段。和蚂蚁金服、美团、京东们嵌入电商、支付、本地生活等诸多高频场景不同,度小满以独立的信贷服务App为主,用户通常在已有借贷需求时才会使用该服务,缺乏生活场景的度小满,在蚂蚁金服、美团、京东等对手面前有明显劣势。

为拓展用户触达,度小满开启了“烧钱营销”之路。在线上线下,各种社媒平台、视频网站、商圈大屏、高铁专列等大力投放广告,并且请了各路有影响力的明星,甚至是奥运冠军为其代言。据艺恩内容智库统计,2025年Q1度小满综艺露出总时长达到38977秒,位居互联网品牌前3,互联网金融第1。

高强度的营销推广也对应着相应的营销费用,根据第三方监测平台App Growing数据,2024年3月至9月其互联网广告投放就达1.6亿元,平均每天烧掉近90万元。

度小满在营销上频频出圈,或与其掌舵者朱光密不可分。

作为曾经的“百度公关第一人”,资料显示,朱光自2008年12月加入百度,先后任公关部高级总监、百度副总裁、百度高级副总裁,曾负责百度市场公关、政府事务和百度新闻、金融业务等多项工作。2015年12月,度小满金融业务初创阶段,朱光带领团队快速布局,2018年4月,度小满实现独立运营,朱光出任CEO。

狂轰滥炸的营销,确实能拉高度小满的品牌认知度和获客效率,也能借权威背书提升用户对信贷产品的信任感。

但问题在于,靠烧钱买流量能否撑起长期增长?市场显然心存疑虑。胡润研究院的《2024年全球独角兽榜》显示,度小满估值已从五年前的约200亿元缩水至110亿元。与此同时,助贷行业的获客成本一路飙升——公开报道中,部分机构的新客转化成本甚至逼近3000元。在这样畸高的获客成本下,营销模式的可持续性正打上大大的问号。

根据度小满2022年至2024年的业绩不难发现,2023年度小满营收大幅滑坡,净利润仅有2.1亿元,相比2022年净利润同比下滑了70.89%。而到了2024年,营收有所增长,至22.57亿元,依旧远低于2022年的28.98亿元,但其净利润却高达8.59亿元,高出2022年的7.27亿元。

对于这份“利润超营收”的财务答卷,度小满在公司募集说明书中并未回避,明确指出利润提升主要得益于投资收益、技术服务收入的增长,以及拨备计提减少、费用控制稳定等因素。

换言之,度小满2024年的业绩改善更多来自成本侧优化,而非业务体量的实质扩张。资金成本下行叠加稳健控费,是这轮利润回暖的核心引擎。

02 低不良率背后的“催收黑箱”

比业绩更引人关注的一组数据,是度小满披露的贷款不良率。不良率指的是金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。度小满消费贷(满易贷)不良率为1.09%;经营贷(周转贷)不良率为0.89%。而根据中国银行业协会数据,截至2023年末,16家消费金融公司平均不良率2.11%。显然,度小满的不良率远低于行业平均数据。

多位业内人士透露,近两年,相应客群收入、还款压力增大,对金融机构业务拓展、资产质量管控、消保降诉等方面带来了超常规的负重。同时,一些金融机构逾期率指标出现明显走高,核销不良资产和计提信用减值损失压力也随之而来,并吞噬了部分利润空间。

在行业整体面临考验的背景下,度小满的不良率控制情况也引发市场关注。有分析认为,其资产质量的稳定,与其在贷后管理环节的执行力度密切相关。公开信息显示,度小满在催收环节采取了较为严格的风控和履约措施,虽在降低逾期方面取得效果,但也引发了部分用户对催收方式的争议。

“在这个行业,用户反馈与投诉属于常见现象。但相较于行业一般情况,度小满在相关业务环节中所引发的用户反馈和争议显然大于平均值。”一位信贷从业人士表示。

今年2月,北京度小满支付科技有限公司发布了2024年客户投诉及处理情况的报告,全年被投诉事件近2000件,其中交易类客户投诉事件数量为785件,服务类客户投诉事件1142件。但这仅是其主动披露的平台内投诉情况,在外部平台,投诉的数量则翻了数十倍。

在黑猫投诉平台,搜索关键词“度小满”出现的维权信息超过3万条,而搜索度小满旗下的信贷服务品牌“有钱花”出现的维权信息则超6万条。这些投诉主要涵盖暴力催收、乱扣款、高利贷等问题,特别是与爆破通讯录、泄露隐私有关的暴力催收,是用户投诉的“高发区”。

不少度小满的用户反馈,在违约后收到来自“重庆锦荣中汇商务信息咨询有限公司”的催收电话。企查查显示,锦荣中汇主要承接金融信贷行业的贷后催收业务,包括个人消费贷款、信用卡账款、不良贷款等,催收方式涉及电话、短信、上门、律师函等。

企查查同时还显示,锦荣中汇由“重庆度小满优扬科技有限公司”全资控股,后者的两位股东为朱光和孙云丰,分别持股51%和49%。二人皆为度小满现任高管,前者为度小满CEO,后者为高级副总裁。换句话说,度小满实质上通过自有公司直接介入催收业务,这一操作,与其在ESG报告中描绘的“用金融科技推动数字普惠金融”愿景形成鲜明反差。

按度小满对外的技术叙事,贷前靠大数据精准识别高信用用户,授信靠智能风控与因果推断控制额度,贷后靠科技赋能实现风险闭环。照理说,这一整套“科技驱动、系统减损”的模式,本应显著降低坏账与用户纠纷。

但理想之外的现实是:度小满仍要靠自营催收公司保障回款,外部投诉平台上关于其暴力催收、骚扰电话的负面留言过万条,层出不穷。这不仅打脸“科技普惠”叙事,也暴露出其在风控端与信用建设上的落差。

03 监管趋严,前路未卜

2024年9月10日,中国人民银行北京市分行公布行政处罚信息,北京度小满支付科技有限公司因存在六项业务违规行为被给予警告,并处罚款121万元。该公司总经理万某同时对相关违规行为负有责任,被警告并处罚款10万元。

涉及的合规问题主要包括:支付服务协议格式条款未按规定备案、支付账户实名制审核未完全落实、违规为金融企业开立支付账户、存在支付账户与非同名银行账户之间办理转账业务的情形、交易信息上传未能完全实现真实、完整、可追溯及全流程一致性,以及商户管理相关要求未严格落实。

这并非度小满首次被处罚,与此同时,国家对互联网助贷业务的监管也正持续强化。今年1月,监管部门出台《小额贷款公司监督管理暂行办法》。4月,发布《关于规范商业银行互联网助贷业务 提升金融服务质效的通知》。尽管政策并非“一刀切”,但行业洗牌已成定局。

助贷新规通过控授信、明收费、强贷后,让网贷从 “宽松无序” 转向 “严管可控”,“想借就借” 将成为过去,风险预警下的动态调整将成常态。这也意味着,小额信贷平台获客难度将再次增加。

新规要求商业银行总行对助贷平台和增信机构实施名单制管理,并在官网公示。同时也明确规定,增信服务费必须计入借款人综合融资成本,禁止以咨询费、顾问费等名义变相提高增信服务费率。同时,加强贷后催收管理,发现违规催收行为,须采取终止合作等措施。这对深陷催收争议的度小满来说,局面似乎并不明朗。

在监管趋严的背景下,行业加速出清。据公开统计,2025年上半年全国共有超过300家小贷公司退出市场。与此同时,自2021年起,部分大型平台也开始推进业务主体调整与品牌剥离,原有小贷公司逐步转向存量业务管理,新增联合贷款及ABS融资趋于审慎。

行业整合也进一步强化了头部效应,部分机构凭借资本实力与合规能力占据领先位置。据公开信息,目前注册资本位列行业前三的分别为字节跳动旗下中融小贷、腾讯旗下财付通小贷和平安旗下金联云通小贷,注册资本分别达到190亿元、105.26亿元和100亿元,行业集中度有所提升。

监管收紧意味着要求行业整体从“流量驱动”转向“合规驱动”,助贷机构的业务模式亟需改变,也将导致度小满等小额信贷企业的合规成本上升。比如平台需要调整其与商业银行的合作模式;同时还需要优化其增信服务费率,确保综合融资成本不超过24%的司法保护上限。

在监管趋严与行业整合不断深化的背景下,小额信贷市场正呈现出明显的分化态势:头部机构凭借资本实力与合规能力持续提升市场占有率,而部分中小平台则逐步退出市场。

于度小满而言,其未来发展路径,究竟是在合规框架下持续优化经营、跻身行业领先梯队,还是因获客及贷后管理等环节的合规争议,逐渐面临业务收缩与市场空间挤压,已成为关乎企业可持续经营的重要议题。如何平衡市场拓展与合规管理,审慎构建长期竞争力,仍需企业做出系统考量与战略回应。(转载自市象)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握