罗永浩和西贝的预制菜之争,俨然演成了一场持续发酵的“连续剧”。9月12日晚,罗永浩在多个平台通过直播回应西贝预制菜风波;与此同时,西贝在全国多地邀请多家媒体进入后厨直播,试图自证清白。

图源:网络

然而,舆论走向却呈现一边倒的趋势。有数据显示,罗永浩的直播首次获得了90%网友的支持,他更成功将议题从对西贝单个品牌的质疑,延伸到对整个预制菜行业透明化的层面。

图源:网络

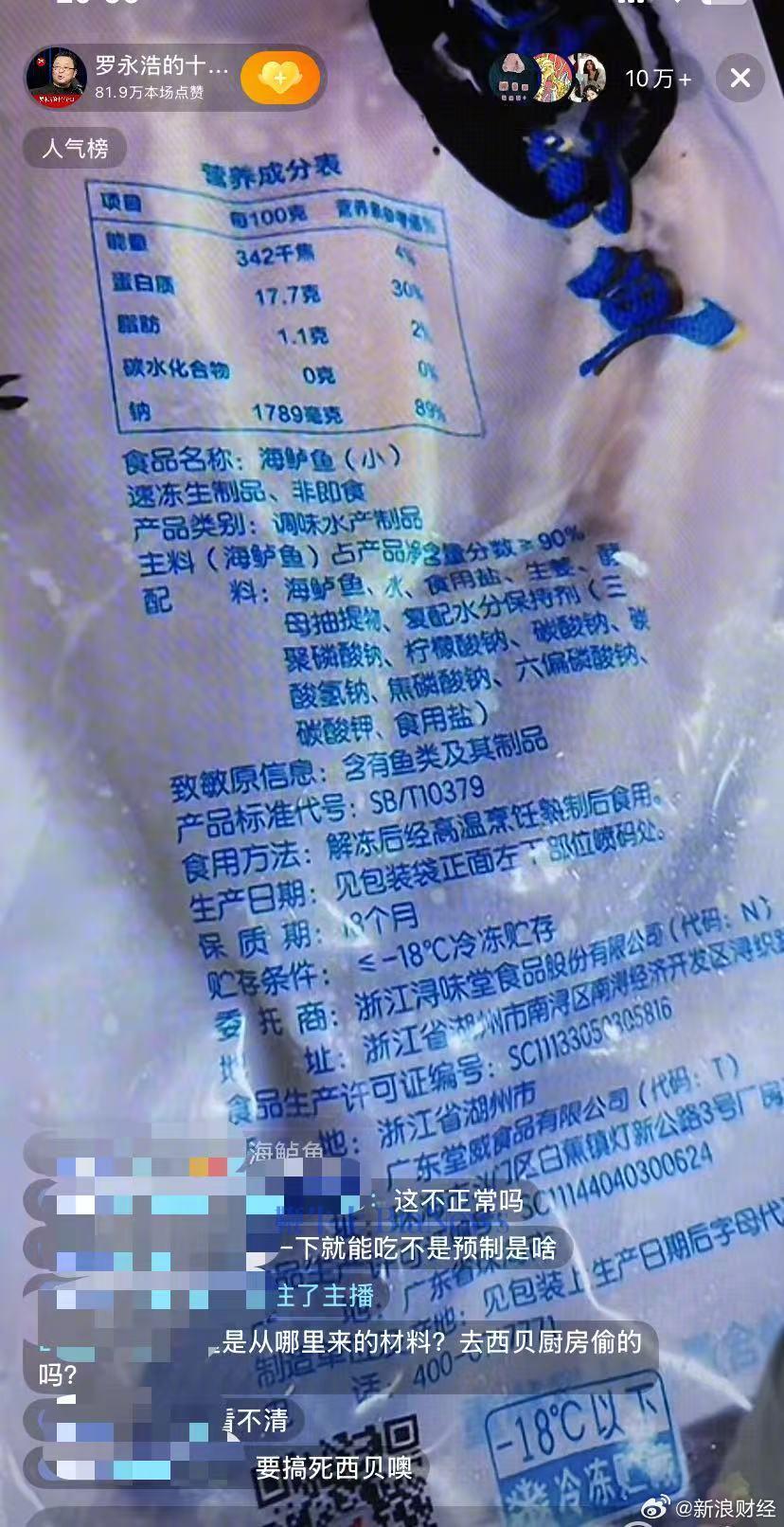

反观西贝方面,尽管创始人贾国龙第一时间积极回应,甚至组织全国记者走进各地门店厨房,但实际展示过程中暴露的问题却让局面雪上加霜:保质期长达18个月的海鲈鱼、装在容器里的冷冻鸡汤与西兰花等预制品,再叠加消费者此前对西贝“价格偏高却口感一般”的固有印象,这场本想扭转舆论的危机公关,最终沦为“大型翻车现场”。

图源:新浪财经

图源:网络

有公关专家评论,西贝与罗永浩的争议,表面是围绕“预制菜定义”的辩论,实质上是一场争夺“定义权”与“叙事框架”的较量——而在这场较量中,西贝显然处于更弱势的一方。

老罗爱对线:从“个人维权”到“群体发声” 罗永浩此次能在舆论场上占据上风,与其多年来形成的独特“对线风格”密不可分。回顾他过往几次经典的网络交锋,不难梳理出一套清晰的“作战逻辑”:始终站在“弱势方代言人”的立场,精准捕捉大众情绪痛点,再将个体争议升维为公共议题。 2011年的“西门子冰箱维权事件”,是罗永浩对线风格的成名作。当时,他在微博公开吐槽自家西门子冰箱门存在难以关闭的问题,在品牌方未给出满意回应后,直接带着三台问题冰箱前往西门子北京总部,用铁锤当众砸毁。这一极端却极具视觉冲击力的行为,瞬间将“企业推诿消费者”的行业通病摆到公众面前——他没有局限于“自己的冰箱坏了”而是将其放大为“千万消费者维权无门”的群体困境,引发强烈共鸣。最终,西门子不得不公开致歉。 图源:网络 2014年与王自如的“直播辩论”,则体现了罗永浩对线中的“专业拆解”能力。面对Zealer发布的锤子手机负面评测,他没有陷入情绪化反驳,而是提前梳理出评测中的多处常识错误:比如将手机后盖“数据保护开关”的用途说错、误判排线静电击穿风险等;同时,他还针对Zealer接受手机厂商投资的背景,质疑其评测的独立性。整场辩论中,罗永浩逻辑清晰、论据扎实,甚至现场演示手机功能以证清白。这不仅扭转了舆论风向,更引发科技圈对“评测公正性”的深度讨论,展现出他从“情绪对抗”到“理性博弈”的进阶。 图源:网络 2024年为董宇辉发声,进一步完善了罗永浩的“对线模板”。在“小作文事件”后,他先是在直播间指责俞敏洪“让董宇辉用自己的钱买回公司”,称其“可怜”,精准击中大众对“职场弱势群体被压榨”的共情点;随后又发布5000字长文,结合自身年轻时遭受不公正待遇的经历,将事件升维至“企业管理伦理”“职场公平”的层面。即便俞敏洪始终未直接回应,相关话题仍持续霸榜热搜,足见其对舆论节奏的精准把控能力。 图源:网络 此次对阵西贝,罗永浩更是将这套风格运用到极致。他紧紧抓住消费者最关心的“价格与品质匹配度”问题:以18个月保质期的海鲈鱼为例,当众念出配料表中的“复配水分保持剂”,反问“这是消费者理解的鲜鱼吗?”;随后又提出“餐厅应明确标注预制菜”的具体诉求,将个人吐槽转化为“保障消费者知情权”的行业呼吁,成功获得了广大网友的支持。 图源:网络 放下对抗,不如交个朋友 在当下的舆论环境中,品牌的“对”与“错”并非关键,能否让消费者“信”才是决定生死的核心。罗永浩也在直播中承认,自己过去的很多对线都存在一定争议,而此次能获得大部分网友支持,本质上是踩准了“消费者信任”的风口。 事实上,西贝创始人贾国龙本可找到破解舆论困境的出口——比如已经上线的“罗永浩套餐”。其实不妨更进一步:西贝放下对抗身段,正式邀请罗永浩担任“首席体验官”,让他实地考察中央厨房的预制菜生产工艺,再通过联合直播的形式,向公众直观展示“预制菜如何保证新鲜度”“添加剂使用的安全性”等核心疑问。这种“化敌为友”的操作,既能借助罗永浩的流量与公信力澄清误解,又能展现品牌的开放态度,远比“隔空辩解”更具说服力。 图源:网络 西贝与罗永浩的这场“预制菜大战”,本质上是“企业思维”与“消费者需求”的一次激烈碰撞。罗永浩的高流量,并非因为他“更懂预制菜”,而是因为他更懂“消费者情绪”——清楚大众在意什么、不满什么,并用大众能理解的语言表达出来;西贝的被动更多是陷入了“自说自话”的误区:用行业标准回应消费痛点,却忽视了公众的真实感受与核心诉求。 图源:西贝官网 对企业而言,这场争议是一次深刻的提醒:在当下的舆论环境中,“合规”只是经营的底线,“让消费者信任”才是生存与发展的关键。与其耗费精力争夺“预制菜定义权”,不如沉下心倾听消费者需求;与其在直播中堆砌“合规证据”,不如用细节证明“品质价值”——比如清晰标注预制菜品类、公开食材来源与加工流程等。 图源:西贝官网 对广大“吃瓜群众”而言,也不必陷入预制菜“非黑即白”的争论。毕竟网络舆论的反转早已屡见不鲜,与其在评论区站队互骂,不如聚焦“餐厅是否明确标注预制菜”“预制菜行业标准是否完善”“消费者知情权如何落地”等实际问题。这场舆论大战的价值,从来不是“分出胜负”,而是推动问题解决;舆论场的关键,也不是“占据上风”,而是“推动进步”。无论是罗永浩、西贝,还是整个预制菜行业,若能将此次争议转化为“优化行业生态”的契机,才是真正的“双赢”。(首席商业评论)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握