罗永浩,将本就“风评不好”的预制菜再次推上风口浪尖。

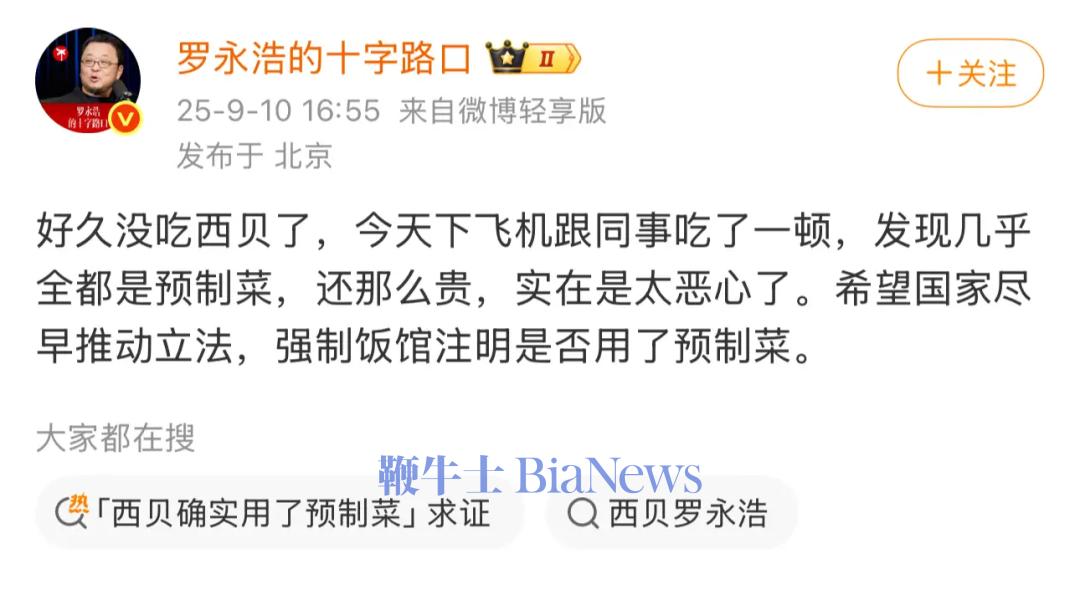

9月10日,罗永浩发博公开吐槽连锁餐饮品牌西贝:“好久没吃西贝了,今天下飞机跟同事吃了一顿,发现几乎全都是预制菜,还那么贵……希望国家尽早推动立法,强制饭馆注明是否用了预制菜。”

次日,西贝创始人贾国龙做出回应,“我们一定会起诉他,一定一定会起诉他!”连用三个一定,试图捍卫西贝“清白”,寻找公道。

由此,预制菜争议又被推至台前。

这不是餐饮企业第一次陷入预制菜之争,去年老乡鸡、兰湘子均被指控餐品为预制菜。老乡鸡拿出20万字《溯源报告》:现做菜品占70.6%,“半预制”占27.7%,真正的预制菜仅占1.7%。兰湘子最终也通过公开后厨强调“绝非预制菜”来回应质疑。

9月12日下午,西贝同样也发布《致顾客的一封信》,公布了罗永浩所点的13道菜品详细制作过程。

和此前陷入预制菜争议的餐饮品牌不同的是,西贝此前尝试过做预制菜生意,贾国龙更是曾直言“好菜全是预制出来的,只要越高级的菜预制程度越高。预制是个科学,预制是个工艺。”

现在,他说“西贝没有一道预制菜”。

短短两年间,一个曾经为预制菜摇旗呐喊的企业,为什么如今要拼命撇清关系?既是因为国家明确规定,中央厨房模式不等同于预制菜,更因为预制菜从“香饽饽”变成了“烫手山芋”。

西贝的态度,反映的是整个餐饮业的困境:既要预制化的效率,又想展示手工制作的“烟火气”,既要工业化带来的成本优化,又要迎合消费者对“现炒”的期待。

罗永浩的声音,代表了一部分消费者的观点,也恰恰“利用”了这种纠结。

9月12日下午,罗永浩再次发声,宣布当晚将在多个平台直播讨论此事。值得注意的是,他强调“我对他们(西贝和贾老板)没什么兴趣,真正的目标是推动中国预制菜行业透明化”。

现在的问题是,这场口水战最终会推动行业走向透明,还是会让更多企业选择“装糊涂”?

西贝,冤不冤?

这场风波没有要停下来的意思。

贾国龙在回应中透露出几个关键信息:一、按相关规定,西贝没有一道是预制菜。二、罗永浩一行五人15道菜品总消费为830元,贾国龙认为西贝“真不贵”。三、罗永浩吃得挺好,抹嘴走了,回去就发了一个微博,对西贝造成巨大伤害,一定会起诉罗永浩。

此后他更是宣布将在全国所有门店上线“罗永浩菜单”,还提供两大承诺:第一,“不好吃,不要钱”,顾客可以随时退单;第二,欢迎顾客随时进入后厨,参观任何一道菜的制作全过程。

罗永浩即刻反击,在11日晚发帖称,“好,来吧,如果不是预制菜,那就太牛了。能把现做的菜做得全是重新加热的味道,这肯定是高科技了。”随后贴出十万悬赏,征集法律上可以采信的真凭实据。

两名公众人物微博口水战已非首例,这次叠加“预制菜”这一本就备受争议的话题,瞬间让这件事情上升到餐饮安全和消费者知情权的问题。

要知道,西贝一直自称无预制菜。去年8月,西贝合伙人、联合创始人樊大卫去西贝北京华贸店(商场店)做了一期视频,结论是只有馒头和黄馍馍是从中央工厂配送过来的,剩下的从凉菜到热菜,大菜、主菜全部是明档现场制作。

对于什么是预制菜,国家有过明确规定。

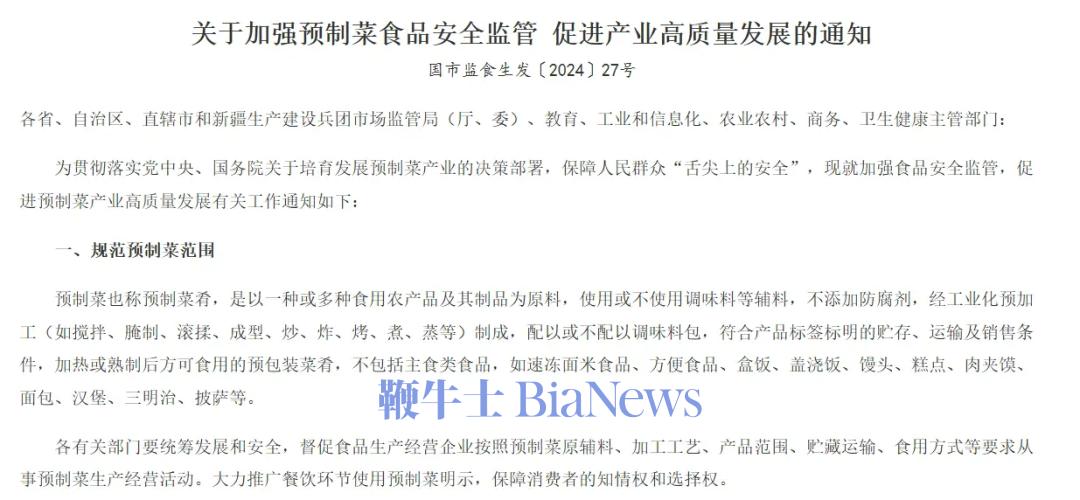

2024年3月,市场监管总局等六部委联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》(以下简称六部委《通知》),首次在国家层面明确预制菜范围:

经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,不包括主食类食品(如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等);

规定预制菜不能添加防腐剂、严格使用添加剂;

针对连锁餐饮企业中央厨房制作的菜肴,新规界定:自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,应当符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求,但不纳入预制菜范围。

重点来了,这意味着:不能从是否添加防腐剂、添加剂这个层面来判断是否是预制菜;中央厨房模式不等同于预制菜;预制菜不包括主食类食品。

举个例子,此前有许多消费者称西贝的“黄米凉糕”是预制菜,但从国家规定来看,黄米凉糕属于速冻面米食品,明确被排除在预制菜范围之外。

那西贝其他的餐品呢?

据公开资料,西贝采用的是“中央厨房+门店现制”模式,按照国家标准,确实不属于预制菜。

只是,在众多用户心目中可能又是另外一套标准,只要不是现场洗、切、现炒,就会被笼统地归为“预制菜”。这背后就引出了另一个更大的疑问:预制、预制菜、中央厨房到底有什么区别?

预制菜和中央厨房,界限在哪儿?

这些概念经常被混淆,其实完全不同。

预制,简单来说就是提前加工、预加工。比如把蔬菜洗净切好变成净菜,把肉类分割成小块,把调料提前配好——这些都是预制,目的是提高后续烹饪的效率。

预制菜则是成品菜,是将熟食加工好冷冻,拆包装后加热就能直接食用。比如市面上常见的宫保鸡丁、红烧肉等料理包,都是严格意义上的预制菜。

中央厨房是餐饮企业自行制作并向自有门店配送净菜、半成品、成品菜肴的生产模式。按照国家标准,中央厨房制作的菜肴不纳入预制菜范围。

从技术角度看,这三者的界限非常清晰:预制是半成品,预制菜是成品,中央厨房介于两者之间;预制菜面向市场销售,中央厨房仅供自有门店;预制菜有较长保质期,中央厨房通常当天配送;预制菜有工业化标准,中央厨房执行餐饮标准。

从法律角度看,对应的法条也不相同。北京至普律师事务所主任李圣律师解释:“连锁餐饮自有央厨向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,按餐饮服务管理,一般不纳入预制菜;但需满足‘自有体系、餐饮合规、不对外独立销售预包装’的条件。”

为了避免企业钻空子,法律设计了监管机制:“将中央厨房和预制菜置于不同监管路径下,并通过‘许可—包装/标签—工艺追溯—标示义务—处罚’全链条约束,既能保障界限清晰,又能有效遏制‘挂央厨卖预制菜’的规避行为。”

但在消费者的认知里,界限很模糊,他们不光搞不清中央厨房、预制菜、料理包的区别,甚至很多人认为,只要不是在餐厅现场从原材料开始制作,就算是“预制菜”。一些餐饮企业说“中央厨房为自家餐厅生产的熟制品,不是预制菜”,也很难说服消费者。

事实上,放眼整个餐饮行业,大部分我们熟悉的连锁餐厅,都在使用各种形式的“预制”。

专业预制菜企业千味央厨的客户名单包括:华莱士、肯德基、真功夫、九毛九、海底捞、老乡鸡……另一家企业得利斯的客户也包括海底捞、正新鸡排等知名品牌。

千味央厨官网公布的合作伙伴

这些连锁品牌的预制食材主要来源于两个渠道:自建的中央厨房或专业预制菜公司。

“预制”如此普遍,主要还是因为经济账,采用预制方式,在人力、房租、食材各项成本方面都更占优:

“预制”不需要那么多厨师,出餐速度更快,外卖效率和堂食翻台率都能翻倍。一道复杂的菜原本需要20分钟制作,用预制方式可能只需要5分钟。

后厨面积也可以压缩,在寸土寸金的商场里这意味着巨大的成本节约。这背后还有硬件限制。有餐饮从业者表示,“一些商场不允许使用明火烹饪,那很多餐饮店就只能用预制。”

批量采购的预制食材往往比零散采购原材料更便宜,而且损耗更小。

也正因此,在连锁餐饮行业,几乎没有哪一家能完全避开“预制”,只是预加工的程度不同。

预制菜还能“洗白”吗?

罗永浩的那条微博,像是捅破了一层窗户纸。他说的虽是个人观点,却也点出了一部分消费者的心态:“预制菜质量差、吃不得”。

这是预制菜本身的问题,还是市场现状的问题?

近两年,随着预制菜在某种程度上被“污名化”,越来越多的餐馆开始在营销中强调自己“没有用预制菜”、“全部现炒现做”来吸引食客。

这种营销策略看似合理,但实际上产生了两个负面效果:

第一,加深了消费者对“预制”的偏见。当“不用预制菜”成为一种卖点时,潜台词就是“预制菜不好”。这让本来就对预制菜存疑的消费者更加坚定了自己的看法。

第二,变相混淆了概念。正如预制菜创业者潘潘所说:“很多餐厅没用消费者认为的料理包,但会用即烹菜、即配菜。”换句话说,没用严格意义上的预制菜,但用的是各种形式的“预制”。

于是,一边是餐厅在营销中极力撇清与预制菜的关系,一边是消费者对预制菜越来越敏感和排斥。

会出现这种现象,和预制菜行业的发展轨迹相关。

“预制菜”真正进入公众视野,要从2020年说起。冻品在线创始人林志勇回忆:“2020年下半年,C端预制菜在疫情催化下被吹上风口,资本下场‘撒钱’,更多企业开始面向C端市场加大营销投入,预制菜三个字频繁出现在公众视野。”

但快速扩张的问题也随之而来。

预制菜创业者潘潘观察到:“预制菜行业集中度很低,大量小企业不具备菜品研发能力、冷链物流能力,生产出的预制菜很难保证口味。”

人们吃到“难吃”的预制菜的概率变高了,这成了行业最大的痛点。

图源 / 西贝XIBEI官方微博

“市面上有大量中式预制菜做得很重口,重油重盐、食材一般,消费者对预制菜产生了不太健康的印象,也不冤。”食品行业从业者祁南表示。

这形成了一个恶性循环:劣质产品泛滥——消费者产生负面印象——餐厅撇清关系——进一步加深消费者偏见——行业整体被“污名化”。

预制菜从业者刘度感叹:“很多人知道,肯德基、麦当劳的汉堡(按国家规定不属于预制菜)等,也是标准化‘预制’的,但中餐预制似乎更‘招黑’。”

为什么会形成这种反差?

从技术角度看,现在的预制菜技术已完全成熟。

有从业者表示,液氮冷冻技术能够在极短时间内锁住食材的新鲜度和营养成分。这项技术已在行业里广泛应用,且成本可控。

相比之下,很多小餐馆的食材可能在常温下放置过久,反而存在隐患。

从食品安全的角度看,合格的预制菜可能比很多现制菜更安全。

祁南总结,正规的预制菜企业都有严格的质量控制体系,从原料采购到生产加工,每个环节都有标准化的操作规程。

而很多小餐馆靠的是师傅的经验,标准化程度很低。

潘潘也强调,网络上曝光的外卖料理包和连锁品牌用的预制菜,有非常大的区别。多数连锁餐饮的菜品品质安全是有保证的。

问题还是出在劣质产品的泛滥上,因此,消费者的担忧不是没有道理。

当前的行业现状是:有政策要求,但缺乏强制力;有行业共识,但缺乏统一标准。

李圣解释:“六部委《通知》属于部门规范性文件,不具有法律、行政法规层级的强制力;但其明确的预制菜定义与‘明示’要求,已被多地转化为行政监管与执法依据,对企业形成硬约束,并成为消费者主张知情权与选择权的重要政策支撑。”

刘度表示,预制菜行业目前没有准入门槛,企业生产过程中执行的是行业标准和团体标准,“这个新生行业还需要全国统一的强制性标准,包括国家食品安全标准和国家生产标准,以此来规范企业、打消市场疑虑。”

回到西贝与罗永浩的这场争议,它或许会成为预制菜行业的一个转折点。

从短期看,这确实给西贝甚至餐饮、预制菜行业都带来了负面影响。但从长期看,多位从业者认为这可能是一件好事。

从法律角度看,这次事件也可能推动相关法规完善。

李圣表示,虽然相关部门有推广餐饮环节使用预制菜明示的要求,但缺乏强制力,导致主动标注的商家寥寥无几。此次事件中,罗永浩呼吁国家尽早推动立法,强制饭馆注明是否用了预制菜,这一诉求得到了很多消费者的支持。

在美食的“烟火气”与工业化进程之间,我们需要的不是非黑即白的选择,而是一个诚实透明的市场。(转载自定焦One)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握