根据彭博社报道,Manus 首次公开了业务规模:预计年化营收跑速已达 9000 万美元。联合创始人季逸超在新加坡的一场活动上披露了这一数字。投资方 Butterfly Effect 发言人解释称,该数据基于过去 30 天的订阅收入乘以 12 计算,其中 Manus 贡献最大。

Manus 采用三档订阅收费模式,从每月 19 美元到 199 美元不等,免费账户仅提供基础功能并受限。今年春天,邀请码在阿里巴巴闲鱼平台上甚至被炒到数千元人民币,一度成了“数字时代的演唱会门票”。这种市场热度,意味着外界对其商业化能力的期待。

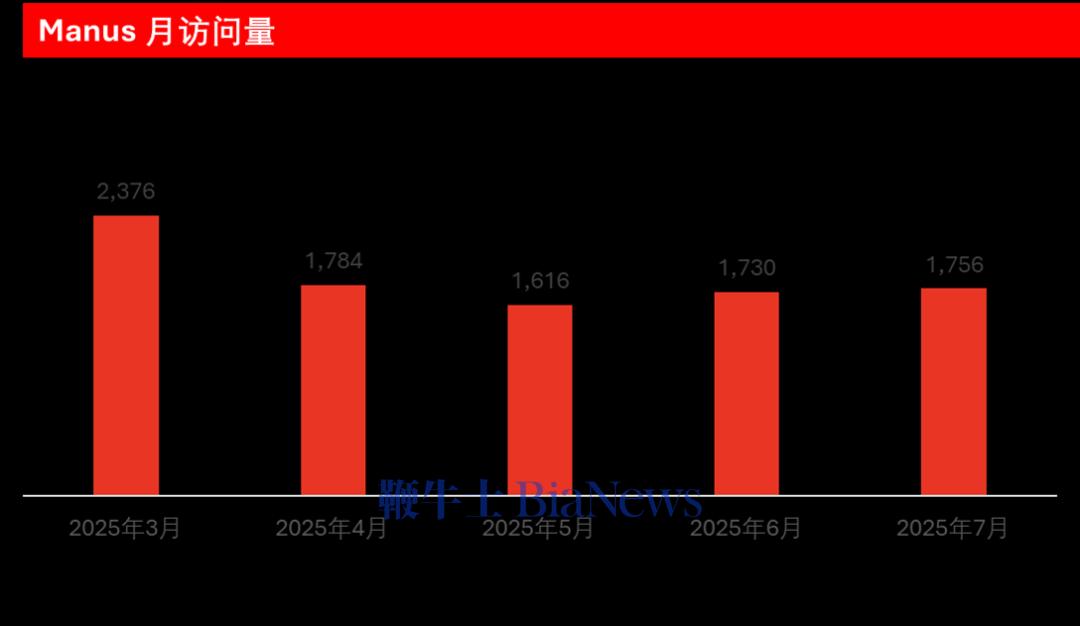

用户端的数据变化也印证了这一点。根据 SimilarWeb 数据,Manus 的月访问量在 2025 年 3 月达到顶峰(2376 万人次),随后出现明显回落,4 月跌至 1784 万,5 月进一步下滑至 1616 万。进入夏季后,访问量有所企稳,6 月和 7 月分别回升至 1730 万和 1756 万。换句话说,Manus 在经历爆发式增长后,正在进入一个相对平稳的阶段。

Manus 在今年 3 月一举成名。它推出的“通用型 AI 智能体”,能帮用户处理简历筛选、旅行规划、股票分析等日常任务,被视为 AI Agent 应用的先锋。短短几周后,字节跳动、百度等巨头也纷纷入局,推出了各自的智能体平台。4 月,彭博社报道,Manus 母公司 Butterfly Effect 获得 7500 万美元融资,由硅谷知名风投 Benchmark 领投,公司估值迅速膨胀至近 5 亿美元。

但这场看似漂亮的融资,旋即变成了华盛顿鹰派的靶子。根据《金融时报》,美国财政部已对这笔投资展开审查。最糟的情况是,Benchmark 可能被迫全面撤出。一位接近特朗普政府的消息人士直言,如果 Benchmark 不“站队美国”,就别想在华盛顿混下去。美国强硬派议员和前安全官员更是火力全开,称这类投资是“资产输送”,并放话“这扇门很快会彻底关上”。资本逐利的逻辑在政治高压下显得格外讽刺——一家以回报和技术驱动的风投,被绑在了地缘博弈的前台。

风波很快反映到业务层面。Manus 在国内的扩张计划紧急叫停,推出中文版应用的计划被搁置,北京和武汉的团队大幅裁撤,招聘与研发重心全面转向新加坡。上个月,公司宣布将在新加坡新聘 20 多名员工,并上线一项新功能:将研究任务分配给成批 AI Agent 协同完成。

业内人士普遍认为,美国资本的政治化干预是关键推手,Benchmark 在国内的声誉因此急转直下。海豚互联网智库负责人评论道:“他们需要算力和海外资本,但中国大多数 AI 产品是免费的。资本回报压力和算力短缺,逼迫一些团队去海外。”

事实上,Manus 的国际化并非完全被动。联合创始人 肖鸿 去年就在播客中直言:“海外用户为软件付费的意愿可能是中国用户的五倍,而且可以按美元计价。汇率是七,那就是 5 乘 7 等于 35——至少是一个 35 倍大的市场。”这一计算方式,简单粗暴,却点明了公司背后的商业逻辑。

如今,Manus 一边向投资者展示着 9000 万美元年化营收的增长潜力,一边却在中美脱钩的灰色地带试探边界。技术创新、资本逐利和政治风暴交织在一起,让这家原本凭邀请码炒热的小众应用,成了全球 AI 叙事中的一个微妙注脚。(转载自:Z Finance)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握