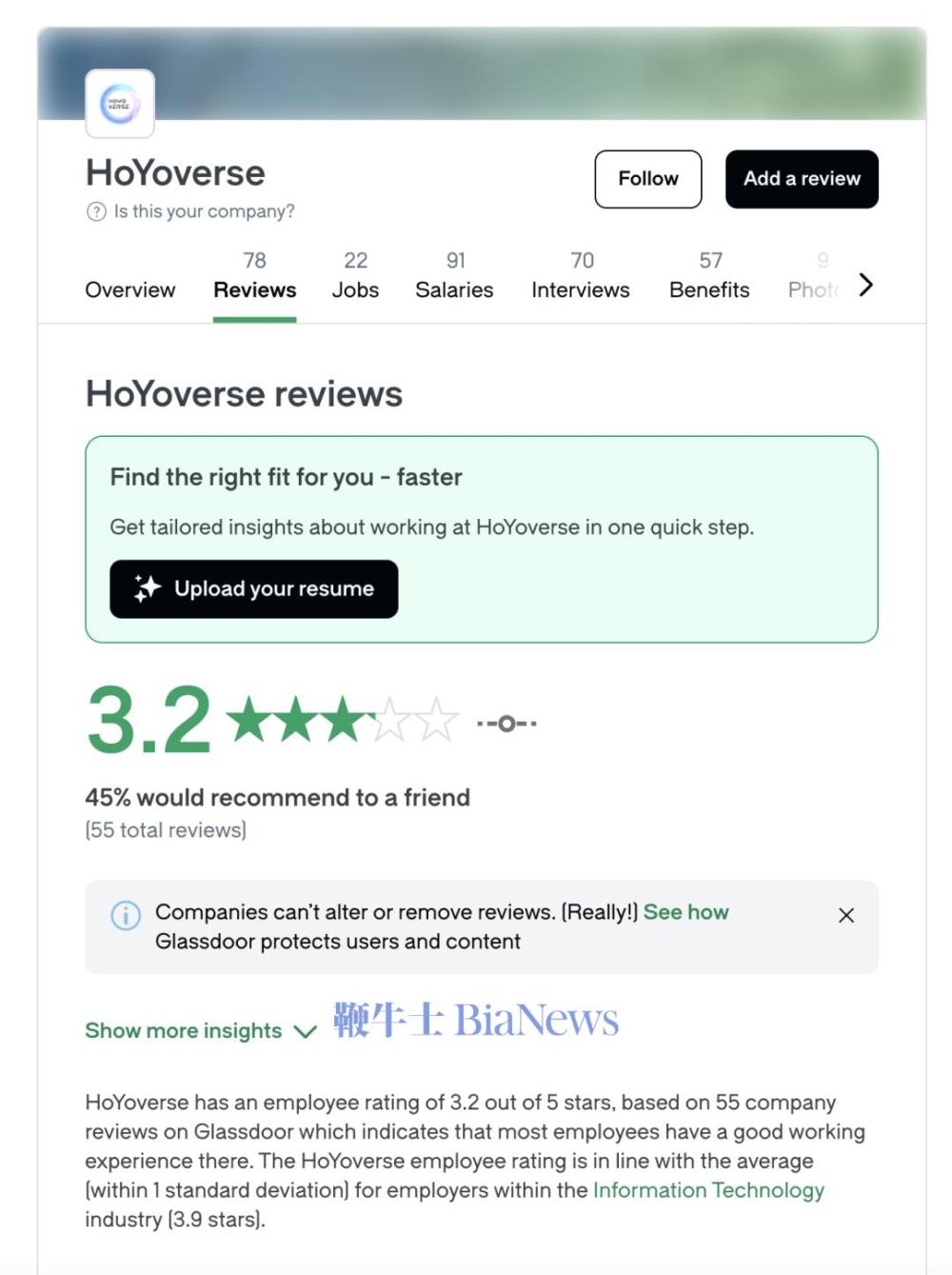

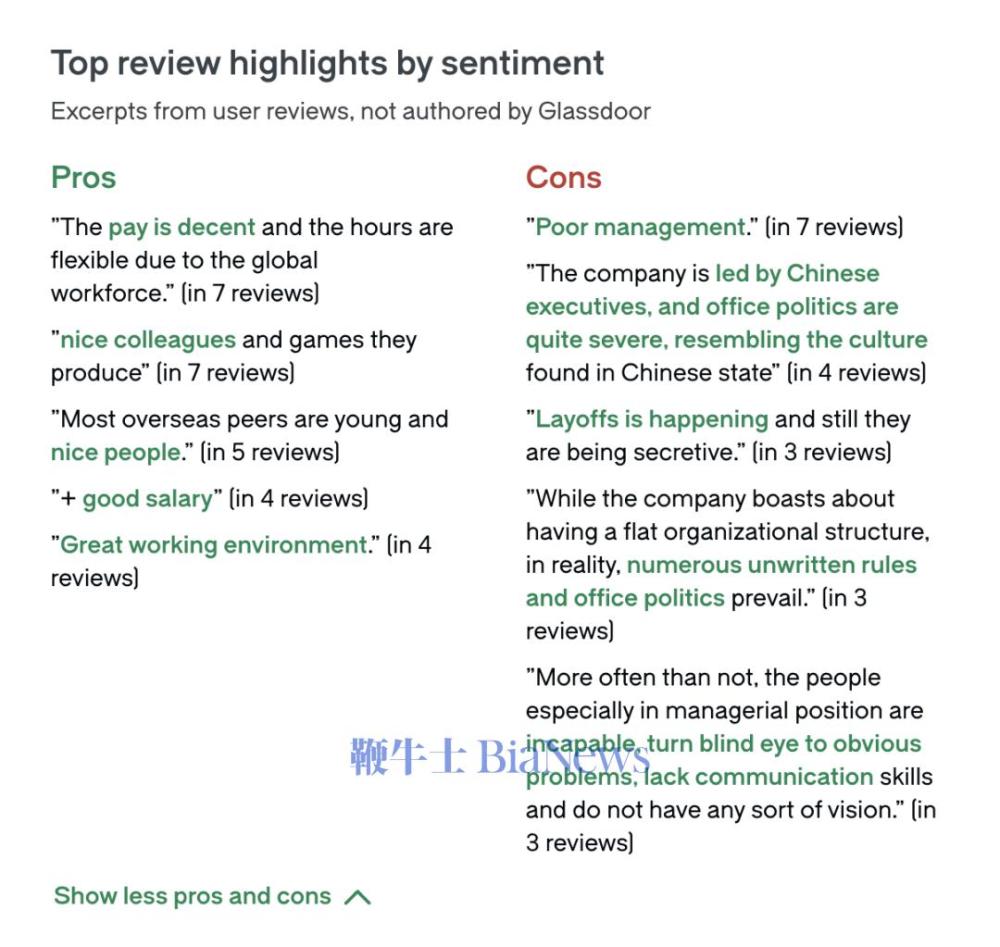

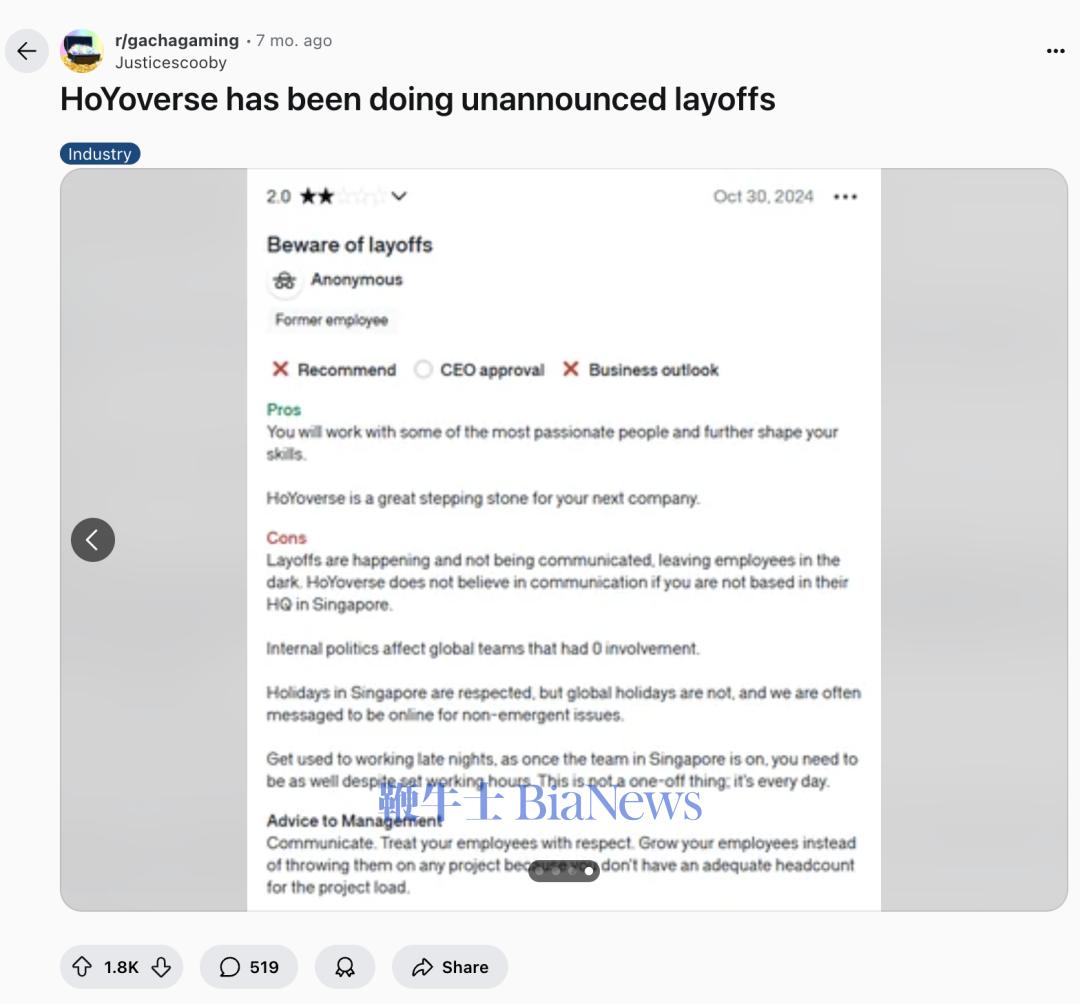

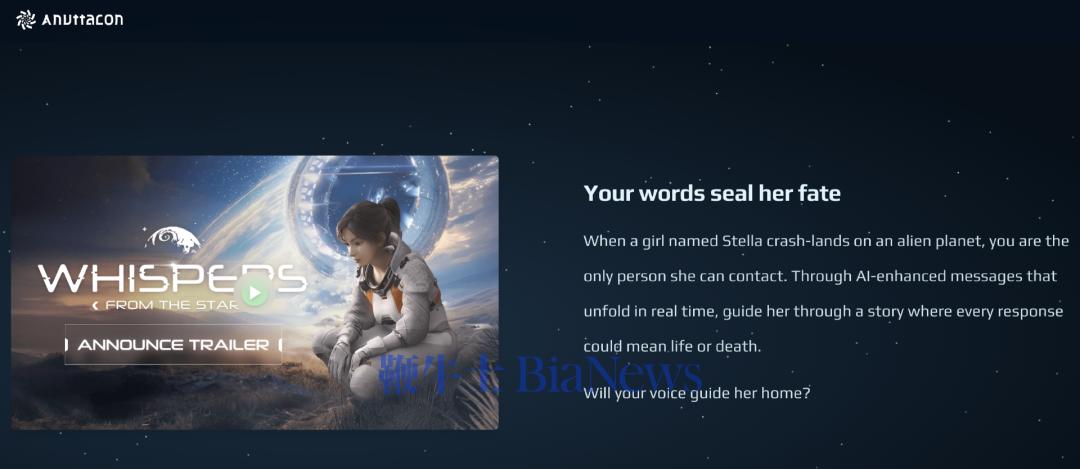

话音未落,女孩出现在镜头前,比头像中更灵动一些,只是眉头微蹙,神情略显困惑,就像视频卡顿十次后突然恢复了画面。她愣了一下,退后半步,随即以念咒语般的语气向系统下达命令,“Initiate System Calibration(启动系统校准)”。 你很快意识到,此时她还看不见你。 屏幕像是审讯室的双面镜,你站在这头,看着她继续调试设备、发送求救信号、叹气、自言自语,不知道该做什么。直到屏幕下方跳出“Click To Reply”(点击回复)。你清了清嗓子,按下麦克风图标,试探着向Gaia星球发送了你的第一条语音。图标闪烁着“Transmitting Message(正在传输)。”你有些紧张,不确定她能否听见,或者,她会如何回应——这下轮到你盯着屏幕自然自语了。 几秒钟后,她的声音再次响起:“Oh, thank goodness! I can hear you loud and clear. I’m Stella, so who am I talking to?(啊,太好了!我听得一清二楚。我是Stella,那我现在在和谁说话?)” 你松了一口气,既开心又忐忑,此刻,你成了她在宇宙中的唯一联络人。 这就是《Whispers from the Star》的开场,一款围绕“AI叙事交互”构建的实验性游戏。七月初,由蔡浩宇创立的AI游戏公司Anuttacon发布了这款作品的全球Demo;8月15日上午9点,这款游戏将在Steam平台正式发售,售价9.99美元,剧情节点从3个拓展为25+,目前仅支持英文。 如同主角Stella,这位曾缔造出《原神》、打造出中国最大的二次元游戏品牌的前米哈游灵魂掌舵人,也悄然迁往另一片星域,启动了属于自己的AI探索计划。 他的计划宏大。据内部消息透露,他的目标并非只做一款游戏,而是以此试水,利用AI技术打造成类似“游戏引擎”的平台——开发者只需设定前提条件,就能生成可交互的 NPC,并据此搭建任何游戏。 AI之路,注定崎岖。从以“叙事驱动”著称的米哈游,到全球化转型下的HoYoverse,再到如今聚焦生成式内容的Anuttacon,这位拥抱技术野心的连续创业者,正试图跨越全球协作的文化断层,用AI打开下一代游戏创作的可能性。 无论他的本意是通过“双平台”战略来平衡规模与创新的风险,还是早已不再满足于运营一个成熟帝国,而希望重新探索游戏创作的边界,可以确定的是,他正面临“跨国公司成长阵痛”与“AI实验风险”的双重考验。 有趣的是,就在他离开的这三年,米哈游也达成了前所未有的商业成功: 2022年,米哈游首次跻身胡润全球500强榜单,估值71亿美元,位列第253位;2023年,其估值翻了三倍,飙升至224亿美元,排名跃升至第51位。即便2024年增速有所放缓,公司估值仍达242亿美元,排名继续攀升至第48位。 同年,胡润研究院还将米哈游评为全球第12大非上市公司,介于Citadel Securities(220亿美元)和Telegram(300亿美元)之间。 那么问题来了——究竟是什么促使蔡浩宇在这条几乎没有天花板的上升曲线上选择离开?又是什么样的理想,是无法在庞大帝国之中落地,而必须重新起盘才能实现? 六月以来,我花了很多时间试图寻找答案。米哈游是一家极度封闭的公司,它对外展示的只是冰山一角,外界所能接触到的信息零散且模糊。但我仍希望,通过这些有限的观察与对话,为行业揭示一部分被忽略的真相。 从上海到新加坡:HoYoverse的全球化狂飙 (2022) “Wherever you go, whatever life throws at you… In Teyvat, the stars in the sky will always have a place for you.”—— Genshin Impact (无论你前行何方,命运予你何种风霜……在提瓦特,星空始终为你留有一席之地。 ——《原神》英文版) 创业十年,米哈游终于迈出了“全球化”的实质性一步。2022年情人节这天,公司宣布设立海外子品牌HoYoverse,并将全球总部落在新加坡。至此,这个起步于上海交大闵行校区D32宿舍的创业团队,终于像《原神》中探索七神之地的旅行者一样,在现实世界的地图上落下了第六枚传送锚点。 图自HoYoverse官网 在当时做出这个决定并不令人意外。彼时,中国游戏厂商的海外扩张已初具规模:领跑者腾讯凭借《PUBG Mobile》(国际版)全球累计吸金超80亿美元(数据来源:Sensor Tower),正加紧投资海外工作室,发力3A项目;网易已在加拿大、日本设立三家海外工作室,并计划在年底前翻倍扩张,其蒙特利尔团队已成功孵化《永劫无间》主机版;与米哈游并称"四小龙"的莉莉丝也在蓄势跟进,成立新加坡发行子公司Farlight Games,支持其全球发行体系。 反观国内,游戏行业正深陷"版号寒冬"与市场萎缩的双重压力。自2021年7月起,突如其来的版号停发持续了长达263天,直接导致2022年过审游戏数量同比锐减 46%。连锁反应迅速蔓延:当年,中国自主研发游戏在国内市场的实际销售收入同比下降13.07%,中国游戏用户规模也出现近十年来的首次负增长。 一位早期加入 HoYoverse 的员工回忆:疫情初期居家时间大增,一度催热了游戏行业,团队士气高涨;但随着宏观经济下行,消费降级蔓延至游戏领域,“大家开始不氪金了”,业务节奏也逐渐放缓。 绝境之中,“出海”已不再是锦上添花的加分项,而是关乎存亡的必答题——尽管同期中国自研游戏在海外市场的实际收入也小幅回落3.7%,但其抗风险能力明显占优。这种此消彼长的态势,迫使所有游戏厂商不得不重新审视全球化布局的紧迫性与战略价值。 只不过,米哈游的这步自建之路跨得比同行更为激进。当腾讯还在北美、英国渐进式扩张,网易耗时三年才将工作室从加拿大拓展到日本和美国,米哈游仅用半年时间,便在新加坡、蒙特利尔、洛杉矶、东京、首尔五国五地完成全球协作网络的铺设。 这种"超音速全球化"的底气,或许源自《原神》创下的商业奇迹。据Sensor Tower数据,自2020年9月28日在全球上线以来,《原神》仅用171天便在海外实现首个10亿美元的移动端收入,接着又用195天达成了第二个10亿美元,再过185天,其累计收入将突破30亿美元,跻身史上最成功的手游之列。 这场现象级的成功,为蒙特利尔工作室的创立提供了足够的信心与资金支持。团队起步即高配,公布百人招募计划,着手就打造一款代号为Project SH的3A级开放世界动作冒险射击游戏(AAA open-world action-adventure game featuring shooting-based gameplay),被称为“二次元GTA”。 作为资金充裕、野心勃勃的“中国游戏第三极”有力挑战者,HoYoverse在出海伊始便迅速吸引了一批3A级开发人才:前《战神》(2018)首席关卡设计师加入蒙特利尔团队,负责《原神》后续关卡与新IP的机制设定,并组建新的关卡设计团队;2022年9月,芬兰手游巨头Supercell前全球工作室负责人Jim Yang也正式加盟,出任HoYoverse总裁,进一步强化其国际化管理班底。甚至在招聘公告中,米哈游直接将“拥有3A游戏开发经验”列为硬性要求,直接对标全球一线制作水准。这标志着其不仅要“走出去”,更要与腾讯、网易在全球顶尖人才市场正面交锋。 但在这场大佬云集、横向扩张的豪赌背后,风险也迅速浮现。 2022年上半年,疫情反复甚至变本加厉,打乱了本就高度依赖跨时区协作的全球项目节奏。连《原神》的更新都被迫放缓,更遑论尚处早期阶段的Project SH。据竞核此前报道,该项目的人员变动在年中已基本完成,暗示这一被寄予厚望的全球化试水项目,已悄然按下刹车。 项目始终处于高度保密状态,外界流言四起,真假难辨。但一位曾于2021至2022年间参与该项目的HoYoverse前员工,在匿名论坛发帖透露:简而言之,他们试图打造一款“动漫风格的GTA类型”游戏。 项目构想极其宏大:包括复杂的车辆 AI、驾驶系统与道路设计;游戏采用第三人称射击(TPS)或第一人称视角(FPS)模式;搭载抽卡机制,设定“老婆”“老公”角色,以及具备技能树的可操控角色;甚至还有一个虚拟演唱会系统的初步原型。 然而,这一切始终停留在理想阶段。 据该员工回忆,即便在pre-alpha阶段,Project SH的完成度也远低于业内平均水平。“我的整个职业生涯几乎都在AAA大型游戏公司从事开发工作,过去也参与过pre-production alpha阶段的项目,见识过距离发行还有两三年的‘半成品’游戏,但这个项目甚至远远达不到那种水平。” 2022年6月左右,项目迎来一次关键的里程碑评审——但演示做得“非常糟糕”,多项核心功能严重不达标,随后项目组被重组,试图聚焦于几个核心机制。然而一切难以挽回,2022年11月24日,这个由蔡浩宇亲自挂帅、原本有望超越《原神》的3A级项目,正式宣告终止。 对于这个结局,那位前员工表示,“一点也不意外”。在他看来,整个项目缺乏聚焦,开发思路混乱,“很多时候感觉我们就是在不断堆叠功能,却从未认真思考这些东西是否真的让游戏变得‘好玩’。很多功能只是因为‘概念上看起来很酷’,就被直接加入了。” 这场快速止损的背后,隐隐透出财务压力。上述前员工透露:米哈游在美国和加拿大给软件工程师支付了极具竞争力的硅谷/加州级别薪资。“可以说,米哈游的国际化努力在他们的年度预算上烧出了一个巨大的洞。我敢保证:如果这个项目在早期就没展现出潜力,他们确实该尽快止损。” 2022 年年底,米哈游召开公司年终总结大会。时任CEO蔡浩宇与总裁刘伟首次向全体员工集体反思扩张失控的代价。会上,蔡浩宇提到该项目的问题之一,就是在还没有完全想清楚之前就招聘了太多人,虽然每个人的能力都很强,但是因为目标不明确,导致决策和执行层面的变形。另一方面,高层和基层的沟通不畅、新员工不能完全践行公司的企业文化等等问题也在快速扩张中逐渐显现。 这场“全球化第一战”的失利,对蔡浩宇的打击,显然不像网传公告中的那句轻描淡写的“Fail fast,learn fast”那么轻松。项目中止的同时,他彻底迁居新加坡,从此渐行渐远于米哈游的核心运营。 本地化难题:问题远比想象的多(2023) “向着星辰与深渊,欢迎来到冒险家协会。” ——凯瑟琳,《原神》 如果说2022年那场3A豪赌的失败尚可归咎于疫情带来的物理隔离,那么接下来,蔡浩宇将很快意识到:运营一家真正意义上的跨国公司,远比他最初设想的复杂得多。 一位曾满怀期待加入HoYoverse的3A游戏老将告诉我,当时他看好中国厂商手握重金、拓展全球的潜力,“但以我在HoYoverse/米哈游的经历来看,这场扩张基本上是在没有充分预判文化复杂性的情况下进行的。” 他指出,中西方在游戏开发理念、团队协作和项目流程上存在着根本性的差异,“你不能仅仅招一堆有20年经验的西方老将,就指望他们马上理解如何在中国语境下运作。” 据他观察,即便底层开发者经验丰富,创意层面的决策权却始终牢牢掌握在中国总部,真正意义上的跨文化协作并未发生。 更让西方员工沮丧的是,公司几乎没有采取任何措施来缓解或管理这种文化错位,“整个过程显得非常混乱”。哪怕是一些最基本的细枝末节——小到文档到底该用哪种语言、会议纪要如何翻译这种问题都无法解决——日积月累,最终演变为严重的沟通障碍。 而当本地化团队在角色创意与文化表达上缺乏实质性话语权,这些协作中的裂缝很快投射到作品中。 1. 翻译困境与语用割裂:“水土不服”的双重失真 最直接的例子,便是中译英对白中频频出现的语义错位。 米哈游作为中国游戏公司,开发者本身自然是多以中国文化和中文为出发点创作内容,中国玩家也能比较容易地与游戏内的文本、意象产生共振(尤其是《原神》中的璃月、《崩坏:星穹铁道》中的仙舟等)。 但对于海外玩家来说,文化隔阂是客观存在的,本地化过程中的语义丢失和缺少的文化共鸣,多多少少会影响到海外玩家的实际体验。 比如海外Reddit论坛上一条题为“miHoYo这波台词属实整得有点过头了”的高赞贴文,便调侃了《原神》中某段堆砌俚语与数字梗的翻译风格。 “这么多文字让我感觉像是在玩某个2010年代的MMO游戏,整个屏幕80%的空间都被技能栏、背包、队伍信息之类的界面元素淹没了。” 我试着把这句英文对话直译回中文如下: 胡桃:嘿嘿,我们刚刚聊到某位旅行者,说起两人同行最好,三个人就太挤啦;这对形影不离的搭档在提瓦特各地旅行,在这儿交上四个朋友,又在那儿多了五个,他们一路手忙脚乱地(英文俚语:at sixes and sevens)勇闯江河湖海,收集八里亚尔(pieces of eight,旧时西班牙银币,成为海盗宝藏的代名词)和数不清的宝藏。他们显然有九条命——你懂的,咱就祈祷他们别死上第十次吧…… 温迪:很快,你就能在石门参加一场盛大的宴会啦!众人都会盛装出席(英文俚语:dressed to the nines),享用佳肴美酒,等他们喝下八杯长饮、七杯短饮(多半是鸡尾酒)之后,每人还得写六行诗五次。你可是走遍四方之人,那就用三秒钟,从这两段一言中猜猜这场活动是什么吧? 这两段对白的中文原文其实十分精炼、节奏紧凑,也附在这里: 本地化团队显然试图“翻出巧思”,但俚语和数字的强行对应,却造成语感割裂、节奏紊乱,失去了原本的俏皮与层次。不仅削弱了角色的语言个性,趣味层次也被消解,导致不少英语玩家感到“出戏”。 类似问题并不罕见。在另一篇热帖《HSR英文翻译错误梯度榜》中,网友按翻译错误的糟糕程度及其对剧情理解的影响程度,将《崩坏:星穹铁道》的翻译失误进行了分级盘点:S级错误是角色加拉赫(Gallagher)“神话信徒”的身份被直接省略;A级错误如Sparkle说的“哑巴”被误译成“石头”,多个角色出现人称混乱;轻微错误如“软盘”被错译成“U盘”,Kafka的台词“你们两个加上我的Blade”被错译为“你们三个”…… 虽多数问题在后续版本中已被修复,但这些问题依然暴露出对本地化团队对语言深层结构与语用逻辑的理解薄弱。尤其当HoYoverse试图构建全球叙事体系时,本地化不再只是语言转换,而是一场跨文化的认知调和。这是系统性的挑战,远比字面翻译复杂得多。 从2022年须弥(Sumeru)版本,到2024年纳塔(Natlan)上线,这些年间,海外批评者持续指出《原神》对多元文化元素的借用缺乏充分理解与表述。海外游戏媒体Polygon曾对比各版本上线前大伟哥的”前瞻直播”指出,制作组在谈及璃月角色如京剧演员“云堇”时,会强调其文化考据与创作背景;但其他国家的“文化多样性决策过程”鲜有在公开场合中系统阐述。 比如,须弥中,角色服饰的图腾与纹样明显借鉴了亚马齐格、努比亚、波斯等文化,却在官方解读中被模糊处理,仅以“角色定位”或“战斗机制”带过,几乎未提创作来源。 值得注意的是,这种文化失语并非出于翻译能力不足。一位前员工表示,公司在本地化初期确实投入巨大,招募了多语种、精通叙事的专业人才。然而,真正的问题或许在于缺乏清晰的策略与执行机制:谁来决定“翻译什么”?什么才算“合适的本地化”?当上下游沟通割裂,人才也难以发挥作用。 2. 管理困难,挑战重重 “做3A游戏不仅仅是‘堆人’,更是要有一个极其强大且默契的核心团队。”第二部分开头提到的那位3A游戏老将这样总结。他的这句话,或许能解释,为何HoYoverse即使在全球招募了大量优秀人才,却始终未能形成真正高效的国际化协作体系。“仅仅砸钱招一堆资深人士,是远远不够的。” 这一点,在Project SH项目中体现得尤为明显。前文提到的曾参与该项目的员工表示,2022年上海疫情爆发,让米哈游总部意识到“不能把所有鸡蛋放在一个篮子里”。他们希望在全球各地设立多个工作室,即使面临全球性疫情,也能持续推进开发。“但问题在于,这种分散的开发模式缺乏聚焦,各地团队割裂,协调非常困难。米哈游是家成长中的公司,而这种扩张速度明显太快了。伴随着大量‘成长的烦恼’。” 米哈游并非没有尝试努力改善这种局面,只是,在该员工看来,管理层往往试图通过在宏观层面堆叠流程来弥补方向不明的问题。他透露了更多细节:“从工程角度来说,我个人觉得一团糟。他们遇到问题基本靠‘砸钱’来解决,而不是认真寻找最健壮高效的技术路径……工程师被安排重复劳动……VPN几乎每天都崩……安全系统非常原始,内部服务器的密码简单得几乎可以被暴力破解……”他们甚至给不需要高算力的岗位邮寄了价值超过2.5万美元的设备,结果是大量资源被浪费在非关键环节。 除了技术流程混乱,更深层的危机出现在组织结构上:封闭、割裂、缺乏信任。 他透露,公司内部有意隐藏了完整的组织架构,内部信息极度不透明。“除了自己所在的项目组,员工几乎无法得知其他团队的结构、职责分工,甚至连名字都看不到。”在多数美企中,员工通常可以通过内部通讯录轻松查到这些信息。 更令他困惑的是,公司从不组织任何跨团队的“Show & Tell”(成果展示会),“如果你在《原神》组,就几乎完全不知道《崩铁》组在开发什么。”这种“信息孤岛式”的组织方式,在强调协作与共享的全球化公司中,无疑是一种结构性障碍。 不过,也有来自上海总部的前员工补充了另一种视角。他曾负责活动宣传方向,参与多个海外协作项目。他解释道:“面对海外业务时,上海总部其实相当于一个‘中台’,很多工作由总部牵头、统一统筹。因为项目往往并不是某一个地区独立完成的,比如北美、东南亚可能都在同步推进,所以我们会把各地人员拉到一起做联合项目。但最终的决策权依然掌握在总部,不太可能由某个地区单独拍板。”在他看来,这种合作是一种“群策群力”的体现。 这些内部问题,在招聘与员工口碑平台Glassdoor上亦得到一定程度印证,截至目前,HoYoverse下共收录 55 条评论,评分为3.2分(满分 5 分),低于行业平均水平(3.9)。虽然多数员工认为“薪资尚可、同事友好、办公环境不错”,但在“管理混乱”“信息不透明”“文化割裂”等关键维度,负面反馈集中出现。 附原文及翻译: 按情绪分类的评论亮点 以下内容节选自用户评论,非 Glassdoor 官方撰写 优点(Pros): “薪资还算不错,工作时间也比较灵活,因为公司是全球化团队。”(出现在 7 条评论中) “同事很好,公司做的游戏也不错。”(出现在 7 条评论中) “大多数海外同事都很年轻,也很友好。”(出现在 5 条评论中) “+ 薪资好。”(出现在 4 条评论中) “工作环境很棒。”(出现在 4 条评论中) 缺点(Cons): “管理不善。”(出现在 7 条评论中) “公司文化问题。”(出现在 4 条评论中) “公司正在裁员,但没有任何公开说明,让员工一头雾水。”(出现在 3 条评论中) “虽然公司宣称自己实行扁平化管理,实际上却充斥着各种潜规则和办公室政治。”(出现在 3 条评论中) “尤其是管理层人员,经常能力不足,对明显的问题视而不见,缺乏沟通技巧,也完全没有任何远见。”(出现在 3 条评论中) 从这些反馈中可以看出,HoYoverse 这家以技术与内容驱动崛起的年轻公司,正在快速染上“大公司病”——而且来得毫无过渡期。 更令人担忧的是,自2023年起,公司已悄然进入“降本增效”阶段,多位员工透露团队在项目刚交付不久即被突然裁撤,过程缺乏公开机制。外部争议尚未平息,内部信任已现裂痕。HoYoverse的全球化之路正面临一次由内而外的信任危机。 附原文及翻译: 评分:2星 标题:小心裁员 作者:匿名 身份:前员工 发布日期:2024年10月30日 ❌ Recommend(不推荐) ❌ Business outlook(不看好公司前景) 优点(Pros): 你将与一些最富激情的人共事,有机会进一步锤炼自己的技能。 HoYoverse可以成为你跳槽至下一家公司的踏板。 缺点(Cons): 裁员正在发生,却没有任何通告,员工完全被蒙在鼓里。如果你不在公司新加坡总部,HoYoverse基本不会与你沟通。 内部政治波及了完全无关的全球团队。 新加坡的假期可以正常放,但全球其他地区的节假日不被尊重,我们经常在非紧急情况下被要求上线。 习惯熬夜吧。只要新加坡团队上线了,你也必须上线,即便你的正常工作时间早已结束。这不是偶尔,而是每天如此。 给管理层的建议(Advice to Management): 请沟通。尊重你的员工。不要因为项目人手不足就随意把员工往上塞,而是应该帮助他们成长。 蔡浩宇转场:从掌舵人到技术探路者 "规则,就是用来打破的!" —— 星&穹,《崩坏:星穹铁道》 在HoYoverse面临的诸多争议中,“玩法”是最少被质疑的一环。即便公司在管理混乱、本地化频频翻车当面饱受诟病,但《原神》《崩铁》等作品依旧在全球维持着高度活跃的玩家社群。这背后,少不了创始人蔡浩宇身上那种执拗的技术理想主义。 他并不是传统意义上的CEO,更像是“带头打样”的设计大佬:他痴迷系统架构,热衷亲自写代码,鲜少公开露面。他亲手写下《原神》的世界观初稿,从零搭建出一个有灵魂的虚拟世界。 但随着公司体量不断膨胀,管理、流程、文化与舆情的拉扯愈发复杂,技术愿景与实际落地之间的张力也日渐加剧。如果说,2022 年底,Project SH项目在投入大量人力后被突然叫停,让蔡浩宇第一次清晰地看到:臃肿的远程协作架构,很难支撑“下一代内容形态”的野心;而后,新加坡的种种现实,更可能让他彻底厌倦了这场补丁不断的系统修复战。 甚至,这场决裂或许并不来自外界压力,而源于他对自己的更高期待。一位曾参与 HoYoverse 全球化运营的员工回忆,Project SH叫停时,“其实我们内部还好,很多公司做项目都是先研发,有问题就叫停,这也算常规流程,大家没什么恐慌。” 但对蔡浩宇来说,这种“常规”或许恰恰代表着系统的迟缓和愿景的被消解。 一边是庞大的组织内耗,一边是AI浪潮汹涌。他很快意识到,再不All In AI,将错失改写游戏内容逻辑的时代入场券。 于是,他没有在米哈游内部另起炉灶,而是选择彻底出走创业。2023年9月,蔡浩宇正式卸任米哈游董事长,将公司交由老搭档刘伟继续掌舵,自己则转身投入AI赛道,在硅谷创立新公司Anuttacon,探索一种不仅“能被玩”,更“能被生活”的游戏世界。“Anuttacon” 是一个复合词,源于梵语 Anuttara(无上)与英语后缀 con,可理解为“通向无上境界的连接”或“无上概念的汇聚”。 “我们的使命:我们的使命是创造沉浸式、个性化的游戏体验,能够根据每位玩家独特的风格和偏好进行适应,从而促进玩家与虚拟世界之间建立真实的联系与更深的理解。” 大船转向难,新公司扁平,或许更符合蔡浩宇的想象。 HoYoverse正变得越来越难以操控。蔡浩宇离开后,公司为提升决策效率,引入AI工具、优化流程审批,但效果并不显著。一位员工感叹:“原本只需三人审批的项目,现在要十几人签字,节奏被极大拉慢。”在这个庞大的系统中,一切都在变慢、变重。 相比之下,Anuttacon则轻盈得多。这家硅谷初创公司目前坐班员工约有50名,组织结构极为扁平,工作氛围开放灵活,员工们亲切地称蔡浩宇为“蔡哥”。一位湾区员工谈起“蔡哥”时语气轻快:“各个小组开会的时候,蔡哥都会参加的,所以蔡哥其实知道所有组的进展。”这种深度参与的“全知式管理”,正是蔡浩宇最熟悉也最钟爱的创业节奏。 在 Anuttacon,蔡浩宇亲自把控产品方向与游戏设计理念。是否达标、能否内测、是否已具备一个“合格的初步形态”,关键决策都由他和几位资深同事共同定夺。产品能否面向市场,最终拍板的仍是“蔡哥”。 除了蔡浩宇,员工们频繁提及的另一位核心人物是“童姥”。去年年中,科技媒体量子位曾曝光前微软全球研究合伙人、图形学大佬童欣已加盟AGI创业团队Anuttacon,担任首席研究员。 “童姥天天来办公室,他确实能力很强,而且深耕这个领域已经很久了,”一位同事说,“他不仅负责生成方向的核心工作推进,其他组如果有一些需求或者是一些方向上的问题,可能也都会跟童姥去聊。”在这个小而快的系统中,人与人之间的协作无需跨层级汇报,大多数问题都能即时响应、直接对接。 从人员构成来看,Anuttacon延续了蔡浩宇一贯的用人偏好——“只招最强的人”。核心成员包括前索尼17年的Look Development工程师、前暴雪20年的动画导演,具备浓厚的技术乌托邦气质。 为确保团队默契,蔡浩宇还倾向于“用老兵、用熟人、用中国人”。一批原HoYoverse技术骨干在Anuttacon创立初期就陆续转投而来;与此同时,据员工透露,还有近50位远程工作的中国同事正在办签证准备赴美加入。 并且,HoYoverse和Anuttacon也在保持紧密的技术协作。一位员工称:“其实从字面上来看是完全两个公司,但其实我们还和米哈游公司有一些合作嘛,因为毕竟这边初创,人手还是不够,所以肯定还是需要那边的一些技术支持的。” 既能借大船之力,又能轻盈前行,操控这样一艘小艇,也许更符合蔡浩宇的性格。对他来说,与其维持一家成功的大公司,不如亲手打造一台通往未来的引擎。 Anuttacon:AI叙事的硅谷实验室 "见证者,为见证而来;铭记者,因铭记而生。" —— 钟离·原神 2025年7月10日,Anuttacon低调上线了第一款游戏——Whispers from the Star的Demo版本,这是一款以语音交互为核心机制的AI叙事实验作品。在游戏中,玩家通过自由对话引导主角Stella完成逃离星球的任务,而Stella的行为、情绪与对玩家的回应,则由AI模型实时驱动、动态生成。 不同于传统线性叙事,它不设固定选项,也不依赖脚本分支,而是鼓励玩家从一开始就通过“开口说话”来影响剧情。角色会据此制定行动策略,甚至对玩家情绪表达做出反应。 尽管仍处在早期阶段,但它代表了Anuttacon试图打造的“AI驱动互动叙事”雏形。 “它不是一个像《原神》一样很完善或者很完美的一个游戏,更像是一个风向标。告诉你:我们现在可以用AI做这些事情。”一位内部员工说。 目前,游戏行业内对AI的态度两极分化。前网易游戏高级副总裁、前天下事业部总裁邵赟在最近的播客中表示,目前AI游戏还很难做到惊艳玩家的地步。“AI生成游戏因为技术壁垒,在体验上也受到限制。比如之前Google推出了能实时生成每秒20帧游戏画面的AI驱动游戏引擎GameNGen,但其实时生成画面分辨率和帧数都不算高;再比如目前AI和用户玩交互的输出频率依然偏慢,用户往往需要等十几秒给AI反应,这并不自然,也不舒适。” 但他同时认为,跨过这个瓶颈,对AI来说应该不需要用太久时间。他在AI技术里看到了新的可能性:“如果每个玩家手机上都能支持AI模型,可以自己training,那游戏体验会变成什么样?它可能会给应用端带来巨大的变化,也可能从中诞生一些原生的AI玩法。这是最令人兴奋的。” Whispers from the Star 正是这种“AI原生玩法”的早期尝试。但测试反馈也揭示了它的局限:角色尚不具备充分的自由度与情境应变能力。例如,当玩家提出与主线任务无关的互动请求时(如“我们一起跳舞”),Stella可能会以模糊或拒绝的方式略过,而非像真人那样灵活回应。 “你可以跟她聊天,但她不会完全天马行空地行动。”一位受访者表示。这种限制源于目前AI仍依赖既定框架、缺乏“脱轨”能力。 但Anuttacon的目标从一开始就不是打造一款商业产品,而是构建一个交互能力的技术验证场。在AI驱动的对话系统中,NPC的行为意图、个性倾向、三观模型等仍在不断迭代。“未来的目标,是让NPC就像真人一样,有自己愿意聊和不愿意聊的话题,展现独立的倾向与性格。” 这类自由度,正是许多3A游戏尚未实现的。 一位员工举例说:“像《荒野大镖客》这样的3A游戏已经很惊艳了,自由度也很高,但它终究是预设好的:你可以选择‘走’‘救’‘杀死他’——但这三种结局,开发者早就写好了。” 他设想,AI游戏应该打破这种预设:“有没有这种可能?比如我想救一个人,但我先走了,结果回来时看到一只熊正要吃他,那我再去救他。”这种基于时机、动作、情境触发的叙事就是自由度,不破坏主线,但“我想干什么就干什么”。 更关键的是,Whispers from the Star只是一个入口。蔡浩宇更关心的,是这套AI语义系统是否可以被抽象为底层模块,成为一个可供他人与开发者调用的AI叙事引擎——“如果这项技术成熟了,你可以输入前提条件,比如:‘我想要一个花木兰式的NPC’,然后这个NPC就可以生成、驱动、和你交互。” 近期,在更新LinkedIn资料时,蔡浩宇给自己的新头衔是:AI Soulcaster(灵魂魔术师),或许正呼应了这种AI驱动的“游戏引擎”设想:这个称谓不仅标志着他的角色转变,也昭示他对未来内容生成方式的想象——AI不仅生成角色,更生成情感、记忆与人格。 目前,这套系统仍处于早期开发与验证阶段。开发节奏灵活,内部虽有“deadline”,但没有明确商业发布计划。一位员工提到,“蔡哥没有催促什么具体的进度,更多是鼓励大家去试,把问题暴露出来。” 蔡浩宇从“讲故事的游戏高手”转向“召唤AI 的技术先驱”,他正通过HoYoverse与Anuttacon,搭建一套“双阵地”式内容战略:HoYoverse 是规模化协作体系,产出成功产品;Anuttacon 是硅谷式技术试验室,押注下一代交互逻辑。 也许,对他而言,只有重启一家新公司,才能真正做出“全球化”的组织,而不只是“海外化”的运营外壳。(转载自:竞核)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

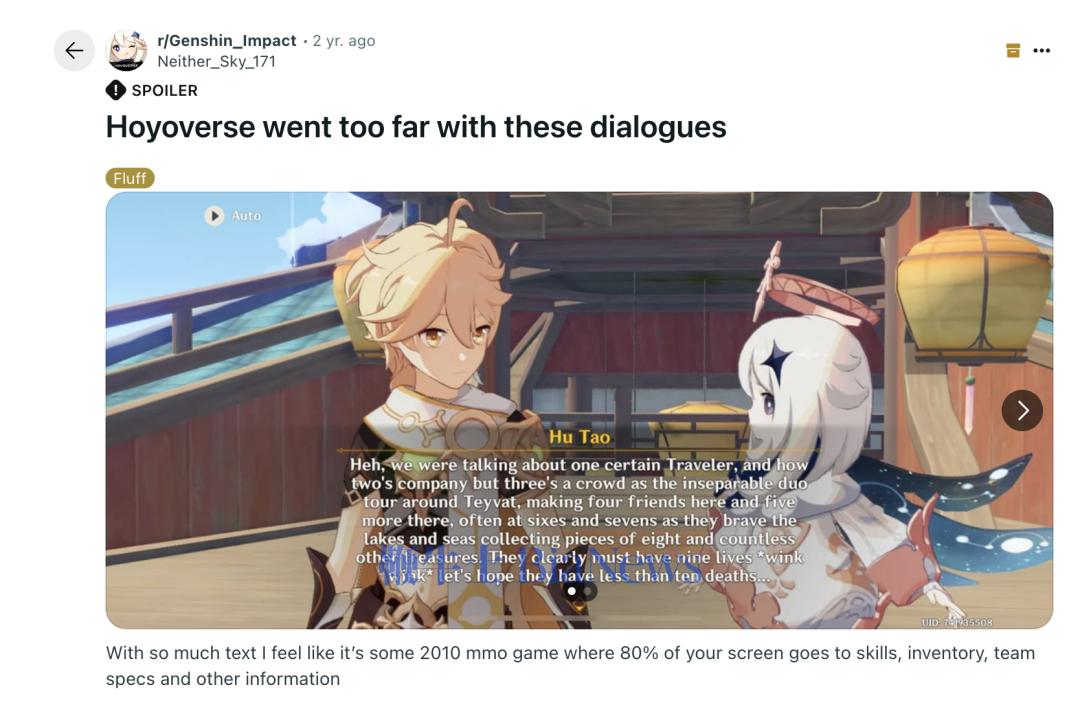

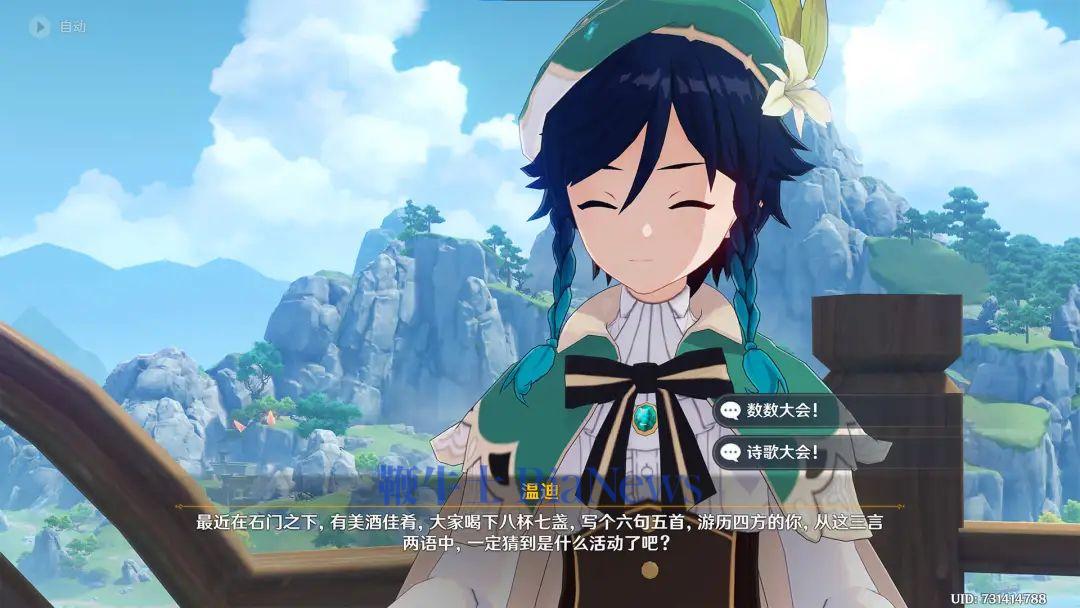

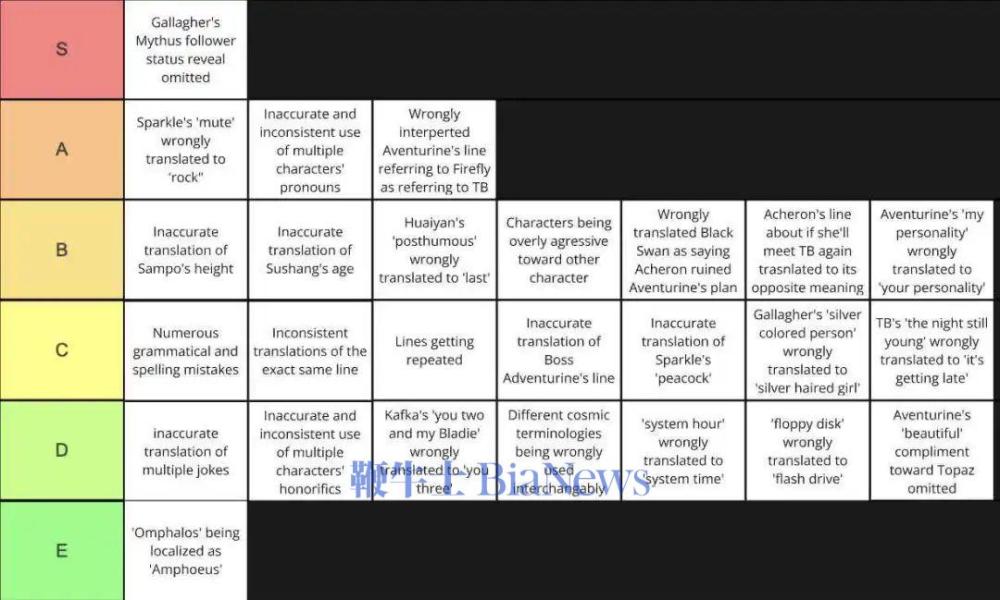

扫码下载app 最新资讯实时掌握