黄仁勋2025年第三次访问中国。

这一次,他换下了标志性的黑色皮衣,穿着唐装,再次扮演起“英伟达首席推销员”的角色,用中文向参加第三届中国供应链博览会开幕式的数千名听众致辞。除了回顾英伟达的成长史,他还表达了在AI时代与中国企业共创繁荣的强烈愿望。

2025年7月,这家由这位热爱皮夹克的华裔所创办的公司,市值如火箭般冲破4万亿美元的穹顶,将一众传统巨头甩在身后,成为了全球资本市场的绝对核心。这不仅仅是一个数字的飞跃,更是全球科技产业格局重塑的缩影。

人们不禁要问,英伟达,这个在三十年前从600美元起步的“车库公司”,为何能够稳坐AI浪潮的潮头,铸就其深不可测的护城河?支撑这个庞大“帝国”的,究竟是什么?而在这光环的背后,又隐藏着怎样的隐忧?对在AI和芯片赛道上正奋起直追的中国科技公司来说,英伟达的成长故事,有着别样的价值。

从“嫉妒”出发

车库创业的戏剧性开端

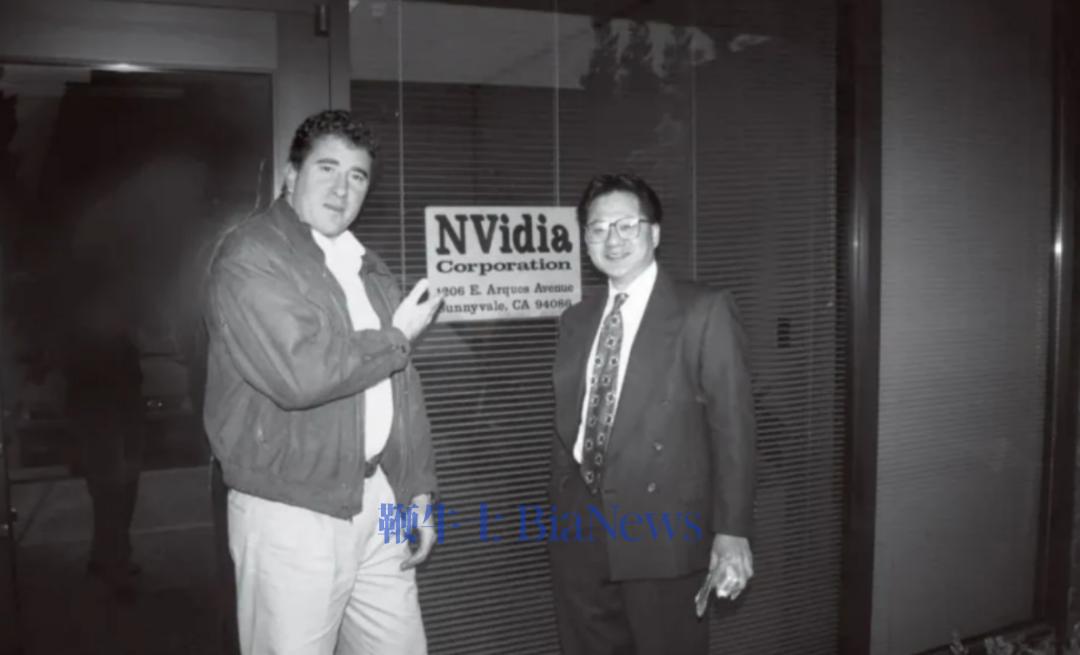

1993年4月5日,三位芯片工程师——克里斯·马拉科夫斯基、柯特·普里姆,以及黄仁勋——在硅谷的Denny's餐厅(黄仁勋高中时曾在这里担任洗碗工),做出了辞职创业的决定。他们每人出资200美元,平分股份,公司名字叫“Nvidia”,源于拉丁文“invidia”(嫉妒),寓意是:“终有一天,我们会成为别人嫉妒的对象”。

▲ 创业前的黄仁勋在LSI公司担任工程师,来源:https://press.farm/jensen-huangs-early-life-journey-to-nvidia-ceo/

创业的推动颇有些戏剧色彩。几位创始人的妻子各有顾虑,谁都不想让自家先生第一个辞职。结果普里姆率先“跳坑”,逼得其他两位不得不跟上。而黄仁勋去向当时就职的LSI公司高层辞职时,高层挽留不成,继而把他介绍给红杉资本,间接促成了英伟达的天使投资。

▲ 英伟达早期员工罗伯特·琼戈尔和黄仁勋在英伟达的第一个办公室门口合影,来源:《英伟达之道》

创业之初,英伟达选择的主赛道,是专注于为计算机和视频游戏设计生产3D图形处理器。第一款产品NV1多媒体处理器,支持音频播放、视频解析、图形处理等多种功能,技术上相当领先,但是却在市场中遭遇惨败,因为它没能很好支持当时最热门的游戏《Doom》。

“我们在太多不同的领域分散了注意力。”黄仁勋回忆道。

“我们学到的教训是,做得少但做得好,远比做得多更重要。没有人会自己去商店买瑞士军刀,它只会是别人送的圣诞礼物。”

初战遇挫,反而成为英伟达走向极致聚焦的转折点。英伟达之后开始将市场需求放在了产品研发的首要位置,这个基因一直传承到了现在。

成功把握三次风口

从游戏显卡到AI巨擘的蜕变之路

英伟达的崛起并非一蹴而就,其发展历程是一部教科书式的创新与转型史。

一

1993-2005:游戏显卡的黄金年代

在1990年代,PC游戏蓬勃兴起,对图形渲染提出了前所未有的需求。英伟达迅速推出RIVA128、RIVA TNT以及后续的GeForce系列,凭借压倒性的3D性能,在游戏市场奠定了霸主地位。

游戏市场的爆发构成了英伟达的第一次浪潮,使其在显卡性能与驱动软件方面,积累了极为宝贵的工程体系和客户资源。

乘势而上,1999年1月22日,英伟达以每股12美元的价格登陆纽交所(经多次拆股调整后等价于0.25美元),市值达6.26亿美元。按2025年7月18日高达4.24万亿美元的市值计算,26年间市值飙升了6773倍。换言之,当时若有投资者购入1万美元英伟达股票,今日其价值将飙升至6773万美元。

公司的关键性突破在于推出GeForce 256 (NV10) GPU,这款产品首次引入硬件级变换与光照(T&L)技术,实现了3D图形性能的革命性飞跃。

“GPU”(图形处理器)这一由英伟达创造的术语,也因此获得广泛普及。2000年的首次拆股,标志着市场对其初步的高度认可,股价较IPO时已上涨250%。

二

2006-2011:CUDA开启GPU通用计算时代

真正为英伟达开启新时代大门的,是2006年伴随二次拆股而发布的CUDA(Compute Unified Device Architecture,通用计算架构)。

CUDA不仅仅是一个产品,更是一个生态系统。通过CUDA,GPU不再仅仅是图形处理器,而是能够支持通用计算,为日后AI时代的爆发埋下了深远的伏笔。

▲ CUDA标志,来源:维基百科

表面看,CUDA是软件,但本质上,它是一套生态闭环:从编程语言、库、编译器,到调试工具、文档体系、开发者社区,全都掌握在英伟达手中。

这种生态的最大威力在于“锁定效应”——一旦开发者的模型、算法、代码适配CUDA平台,迁移到AMD或华为平台的成本不只是重写代码那么简单,而是一次生态的重建。

正如《英伟达之道》一书作者金泰所总结:

“英伟达不是靠卖芯片赢得竞争,而是靠构建认知习惯和工程惯性形成了护城河。”

三

2012-2021:AlexNet掀起AI狂潮

2012年,杰弗里·辛顿团队用两块GTX 580显卡训练AlexNet,在李飞飞举办的ImageNet比赛中击败群雄,引爆深度学习浪潮(相关事迹,请参考笔者近文《AI行业掀起天价人才争夺战》)。英伟达一跃成为AI训练的标配平台。

2023年5月,英伟达市值首次突破万亿美元大关。这得益于其季度营收指引达到110亿美元,远超市场预期,毛利率和运营利润率也表现出色。

同期,ChatGPT的横空出世引爆了生成式AI需求,H100 GPU成为了大型语言模型训练的基础设施,英伟达的GPU产品供不应求。

进入2024-2025年,英伟达继续冲向四万亿市值。其最新一代Blackwell GPU发挥了关键作用。Blackwell的AI训练性能较上一代产品提升4倍,推理性能提升30倍,能耗更是降低了25倍,构筑了难以逾越的技术壁垒。

预计2025年第四季度,Blackwell GPU单季将创收110亿美元,占据数据中心营收的31%,推动英伟达总营收达到393亿美元。

这三次风口的精准把握,使得英伟达从一个游戏显卡公司,逐步转型为AI时代的代表性企业,为它迈向4万亿美元打下了技术、市场和人才基础。

▲ 图源Pexels

黄仁勋的战争艺术

节奏、路径与格局

英伟达的成功,离不开黄仁勋独特的“战争逻辑”。他不仅是芯片工程师出身,还是一位卓越的战略家。

一

芯片开发的“三线作战”

芯片行业竞争激烈,更新换代速度极快。黄仁勋敏锐地观察到行业痛点,即芯片制造商的研发周期与电脑制造商的采购周期不匹配。

传统模式下,芯片公司通常需要18个月来设计和推出一款新芯片,且一次只能专注于一款芯片,往往导致产品还未上市功能就已过时。

黄仁勋将设计团队分为三组。第一组负责设计新的芯片架构,另外两组并行开发基于新芯片的迭代版本。

这一策略使得英伟达能够每6个月发布一款新芯片,与个人电脑制造商的采购周期完美匹配。

这样,英伟达推向市场的芯片数量是之前的3倍,且开发周期不超过6个月,始终保持产品的领先性。即使竞争对手推出稍好的产品,电脑制造商也因英伟达的快速迭代和省去更换驱动程序的麻烦,而不会轻易放弃合作。

正如黄仁勋所说:“任何产品的第一要素都是时间进度。” 换句老话:“天下武功,唯快不破”。

二

“送整头牛”战略

克莱顿・克里斯坦森在《创新者的窘境》中指出,产业发展遵循一定规律,初创公司的颠覆性创新可能会威胁到现有领先公司。黄仁勋深知这一点,他意识到英伟达的威胁来自低成本的参与者。

为抵御市场底端的攻击,英伟达借鉴英特尔的产品线策略,不再丢弃未通过质量检测的部件。对于那些虽然达不到顶级性能要求,但在较低速度下功能正常的部件,英伟达通过修整和重新封装,将其打造成能力较弱但价格更便宜的衍生产品线。

虽然廉价产品线可能会亏损,但高端产品的销量足以弥补这一损失。这种策略不仅创造了新的市场机会,还有效抵御了低成本竞争对手的冲击。

三

向上集成:从卖芯片到卖AI“工厂”

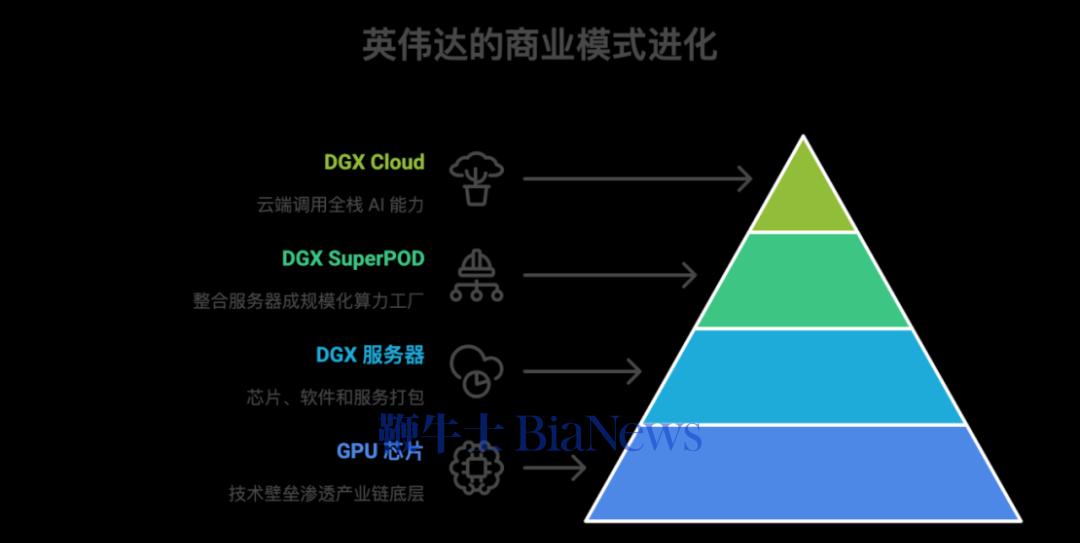

英伟达的商业模式,已经从“卖零件”,进化成了“卖工厂”:

● 第一级:卖“零件”——GPU芯片:初期以 GPU 芯片为核心,凭借技术壁垒渗透产业链底层,积累客户并奠定基础。

● 第二级:卖“设备”——DGX/HGX服务器:当需求升级,服务器通过 “芯片+软件+服务” 打包,让企业获成熟计算单元,实现向解决方案提供商的跨越。

● 第三级:卖“生产线”——SuperPOD集群:英伟达通过收购Mellanox获得的InfiniBand高速网络技术,将成百上千台DGX服务器连接成一个庞大的集群,并提供一整套软件来管理它。这就是SuperPOD。它卖的不再是设备,而是一条完整的“AI模型生产线”蓝图。客单价飙升至数千万甚至数亿美元 。

● 第四级:卖“工厂”——数据中心级解决方案:DGX Cloud 完成闭环,客户云端调用全栈 AI 能力,覆盖不同企业需求,实现生态级掌控。

这种“向上集成”的策略,使得英伟达从单一的芯片供应商,逐步进化为AI时代的“卖铲人”和“筑路人”,牢牢把握住了AI产业发展的命脉。

四

以“光速”开发产品

自英伟达成立以来,黄仁勋就要求员工以 “光速” 工作——一切以物理上最大可能的极限为衡量标准,而不是与其他公司或过去的经验做比较。每个项目都要分解成基本任务,并设定明确的目标完成时间,其中不能包含任何延迟期、等待期或停工期。

RIVA 128 项目就是 “光速” 工作法的典范。在传统芯片生产过程中,需先构建物理原型,软件工程师才能编写驱动程序,且芯片设计还需优化。而黄仁勋决定在物理原型未完成前就开发驱动程序,这一举措颠覆了传统流程,将生产周期缩短了近一年。

皮衣下的权力系统

非典型管理学

作为硅谷目前任职时间最长的CEO,黄仁勋恰恰不是传统型的CEO。他不相信流程,而相信个体。他治下的英伟达,是一套非典型但极有效的组织系统。

1. 扁平化组织

英伟达没有太多“中层”,黄仁勋直接与多位高管沟通,最多的直接下属达到了60多人。这种高压管理带来的是决策直达、执行迅速,也避免了信息在层级间的丢失与过滤。

2. 白板会议文化

黄仁勋对PPT的“厌恶”是其管理风格的一个标志性特点。他要求英伟达的所有高管在向他汇报时,只使用白板,而不是PPT 。黄仁勋认为PPT会议往往是静态的,缺乏协作和深入讨论的机会 。

3. “五大事项”制度

每个员工需定期向上级报告五件最重要的事:你在做什么、市场上发生了什么、遇到的问题、你的计划、需要什么帮助。这种机制让信息流动直达顶层。

4. 项目化组织+PIC责任制

英伟达并不按部门分工,而是以项目为中心,每个项目有一位“机长”(PIC)直接向黄仁勋汇报,拥有高度权责。项目之间可灵活调配人力,保持高机动性。

5. 战斗文化与“磨难哲学”

英伟达的会议中充满公开挑战、激烈争论。黄仁勋甚至会在全员大会上当众批评高管,他的理由是:“如果我们不能在内部摔打,就没资格和外部厮杀。”每当有人向黄仁勋寻求如何取得成功的建议时,他多年来给出的答案都是一样的:“我希望你们能经历足够多的痛苦与磨难。” 这种不屈不挠的信念,也内化为英伟达的企业文化核心。

▲ 图源Pexels

荆棘之路

英伟达的隐忧

站上4万亿市值高峰的英伟达,挑战才刚刚开始。

一

黄仁勋之后,谁来接棒?

英伟达的企业文化始于黄仁勋,他执掌公司三十余年,是科技公司现任 CEO 中任职时间最长的一位。他几乎参与所有关键产品决策,被誉为“唯一懂芯片又懂AI的CEO”。在他的带领下,英伟达不仅在竞争激烈的芯片领域超越了所有竞争对手,还形成了独特的企业文化——所谓的“英伟达之道”。

当然,这也给英伟达带来了一个致命的弱点,也是很多强人文化企业的共同挑战:等到未来黄仁勋退休离开,英伟达能否继续保持现在这样的拼搏精神,并精准预判未来的技术趋势?如何建立一套能够超越创始人个人影响力的强大机制和企业文化,是英伟达未来需要深思的问题。

二

竞争加剧之下,能否继续保持如此高的利润率?

AI领域的巨大潜力和英伟达的成功,吸引了越来越多的竞争者进入GPU及AI加速器市场。

除了传统劲敌AMD和Intel外,华为等中国企业也正在从ASIC(专用集成电路)向GPU领域转变,带来新的竞争压力。虽然短期内难以撼动英伟达的领先地位,但长期来看,这种竞争将不断挤压英伟达的市场份额和利润空间。

近期H20芯片在中国市场的回归,是一种缓和,但不是终局。随着华为昇腾芯片、鲲鹏服务器系统化能力不断增强,中国市场可能逐步“去英伟达化”。与此同时,美国政府对高端芯片出口的限制,也让英伟达的国际布局面临风险。

三

技术迭代的加速与不确定性

AI技术的发展日新月异,算力需求和架构演进的速度惊人。英伟达虽然一直走在前沿,但任何一个环节的滞后都可能被竞争对手抓住机会。

目前基于Transformer架构的“Scaling Law”(规模法则),依赖于大量的算力和数据投入来取得出色的产出,但是耗能和算力成本高居不下。

能否开发出高效的“类脑计算”,是目前很多研发团队关注的焦点,这可能会带来新的技术范式,届时英伟达是否能继续保持其架构和生态的领先性,仍是未知数。

同时,芯片制造工艺的挑战、供应链的稳定性和地缘政治的风险,都可能影响其技术迭代的速度和效率。

▲ 图源Pixabay

尾声:为什么是英伟达?

从600美元起家,到4万亿市值封神,英伟达之所以成为全球企业界的翘首,并不只是因为它押对了AI这条赛道,更在于它构建了一条深不可测的护城河、一套高度整合的商业体系、一个富有活力、务实敏捷的企业文化,以及一位拥有非凡个性的灵魂人物:黄仁勋。

这些成功经验和独特之处,我想不只是科技行业,对所有其他行业都提供了宝贵的借鉴和启示,让我们看到了企业在激烈竞争中脱颖而出的可能性和途径。

英伟达的4万亿市值,不是资本的狂欢,而是一种对长期主义的奖赏。就像黄仁勋说的:“伟大不是聪明决定的,而是品格决定的。”

真正让英伟达与众不同的,从来都不是芯片,而是它的灵魂。(转载自数字社会发展与研究)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握