无论是半年度的还是年度或者若干年回顾,小米在2025年上半年所呈现的一波三折的舆情,都应该列入中国当代商业史的经典案例。

小米2025年的舆情过山车,本质是智能电车行业信任体系崩塌与重构的浓缩实验——当技术激进派遭遇安全伦理的铜墙铁壁,流量信仰碰撞制造业铁律,这场危机早已超越企业个体,成为检验中国智造成熟度的试金石。

一、从封神到坠渊:一场舆论的过山车

2025年上半年,小米与雷军经历了中国商业史上最极端的声誉震荡:

2月27日,小米股价冲高,雷军身家飙升至900亿美元,短暂登顶中国首富,“科技造神运动”达至沸点;

3月底,雷军在武大樱花树下的“叔圈男模”形象刷屏,个人IP完成从企业家到文化符号的蜕变;

4月初风云突变:3·29铜陵SU7爆燃致3人死亡、碳纤维前舱盖“双风动导流槽”宣传争议、Ultra版限速门事件,构成舆情三连击,小米市值两日(4月1-2日)累计蒸发3800亿港元,雷军从“神坛”跌落。

这场戏剧性转折的本质,是科技崇拜与安全底线的终极碰撞。当“首富光环”遭遇“生命代价”,舆论的审判远比资本市场的波动更残酷——技术创新的光环,在生死事故前不堪一击。

二、信任裂缝:事故暴露的三大系统性风险

“小米SU7爆燃”和其他新能源车事故不一样,不再被视作一场普通交通事故,而被塑造为一场公共安全信任危机的象征,卷入了公众对新兴科技的不确定性感知之中。它如同一面棱镜,折射出新能源行业的深层隐患:

其一,技术边界模糊化的代价

事故中,NOA系统在碰撞前2秒才发出预警,而人类平均反应时间为1.5-2.5秒,这种“死亡时间差”暴露了L2级智驾的天然缺陷。更致命的是,小米宣传中“全天候全场景安全护航”的表述,与用户实际使用中可能“无法识别静止障碍物”(SU7标准版没有激光雷达)形成讽刺性反差——过度营销制造了安全幻觉,最终导向悲剧。

其二,安全设计的“纸面五星”困境

尽管SU7获得C-NCAP五星认证,但实验室碰撞测试与97km/h实撞能量相差2倍。事故中,车门疑似因线束断裂无法解锁、电池包热失控起火,揭示行业通病:标准测试无法覆盖极端场景,安全设计存在“纸上谈兵”的漏洞。

其三,危机公关的信任代沟

此次事故中遇难者母亲称小米声明避重就轻,遇难者父亲表示小米仍未联系家属,引发舆论争议,媒体大V敦促雷军尽快发声,而家属持续发声、要求车企主动联系的行为,也被部分舆论质疑动机不纯(油车时代也没见谁搞个车祸就要车企赔钱啊),舆论场上呈现出既往同类事件截然不同的舆论分裂与对冲。

这样的分裂、对冲,也反映了新旧产业责任认知断层——智能驾驶的“主动安全”属性,使公众默认车企需承担超越机械故障的算法伦理责任。而小米在事故早期因为种种原因的失声无措,凸显出企业在危机应对中的沟通失策,进一步加剧了信任危机。

企业舆情一直有AB面,外部视角与内部实情很可能是截然不同的,据知情人士透露,“小米SU7爆燃”舆情背后有诸多不能为外人道的情况(非负向信息)。但无论真实情况如何,都指向一个警示:社会对安全责任与企业担当有更高期待,企业在追求技术创新的同时,更应重视生命安全与人文关怀。

三、逆袭密码:YU7销量神话背后的信任重构逻辑

当行业以为小米将一蹶不振时,6月26日,小米汽车旗下首款豪华高性能 SUV YU7开售1小时28.9万订单颠覆所有预测。

这场“在裂缝中重建信任坐标系”的战役揭示新消费时代的信任法则:

其一,小米品牌如竹韧性强:舆情未伤及根本

三重危机仅剥离‘完美偶像’表层光环,未摧毁其‘技术普惠’价值观内核,对小米的品牌信任并没有形成实质性的伤害——这正是YU7销量逆袭的信任底牌。如果是实质性的伤害,小米的YU7卖不了这么多。

YU7发布会用653台测试车累计路测649万公里(超行业均值2倍)的数据回应安全质疑。雷军两次亲测北京-上海长途,将“创始人背书”转化为质量承诺。

当用户看到企业以十倍努力修补漏洞,危机反而成为信任加固剂——舆情摧毁表层信任,而价值观根基才是终极护城河,这是小米品牌韧性的关键所在。

其二,产品情绪价值如刃:撕开市场的隐形利刃

小米汽车的破局点在于重构汽车消费逻辑。

在小米汽车出来之前,中国的汽车市场大概分为三类:科技标杆(以特斯拉和华为为代表)、性价比屠夫(以比亚迪为代表)、others。小米汽车出来之后,三类就变为了两类:小米和others。小米的特点跟前面几类都很不一样,它找到了独特的位置:情绪价值。

与特斯拉、鸿蒙智行系列、比亚迪等这些领先同行主打科技和性价比配置的品牌识别所不同,小米YU7YU7以“SPF100+防晒天幕”等场景化创新切入情绪消费蓝海,将技术参数转化为生活仪式感,重构竞争维度。

比如,“99.85%最大遮光率、99.9%紫外线隔绝、99.9%红外线隔绝,防晒指数相当于SPF100+和PA++++”——在小米汽车之前,谁见过哪款汽车会把防晒作为营销卖点的吗?

在悦己消费时代以“强烈的人感”成就了自己的品牌标签,正是小米汽车这一鲜明的品牌识别,成为其抗击打并深得消费者认可的关键。

小米公布的内部数据也佐证了这一点:YU7车主的平均年龄约为33岁,女性车主的比例为30%,YU7订单中52.4%为苹果用户——青年愿为情感溢价透支预算,理性消费主义正在瓦解。

其三、创始人IP如钉:破壁者的终极武器

你原来造手机的,现在来造汽车,凭什么让消费者能打破这种认知栅栏?这个打破消费者认知栅栏的超强钉子就是雷军这个IP。

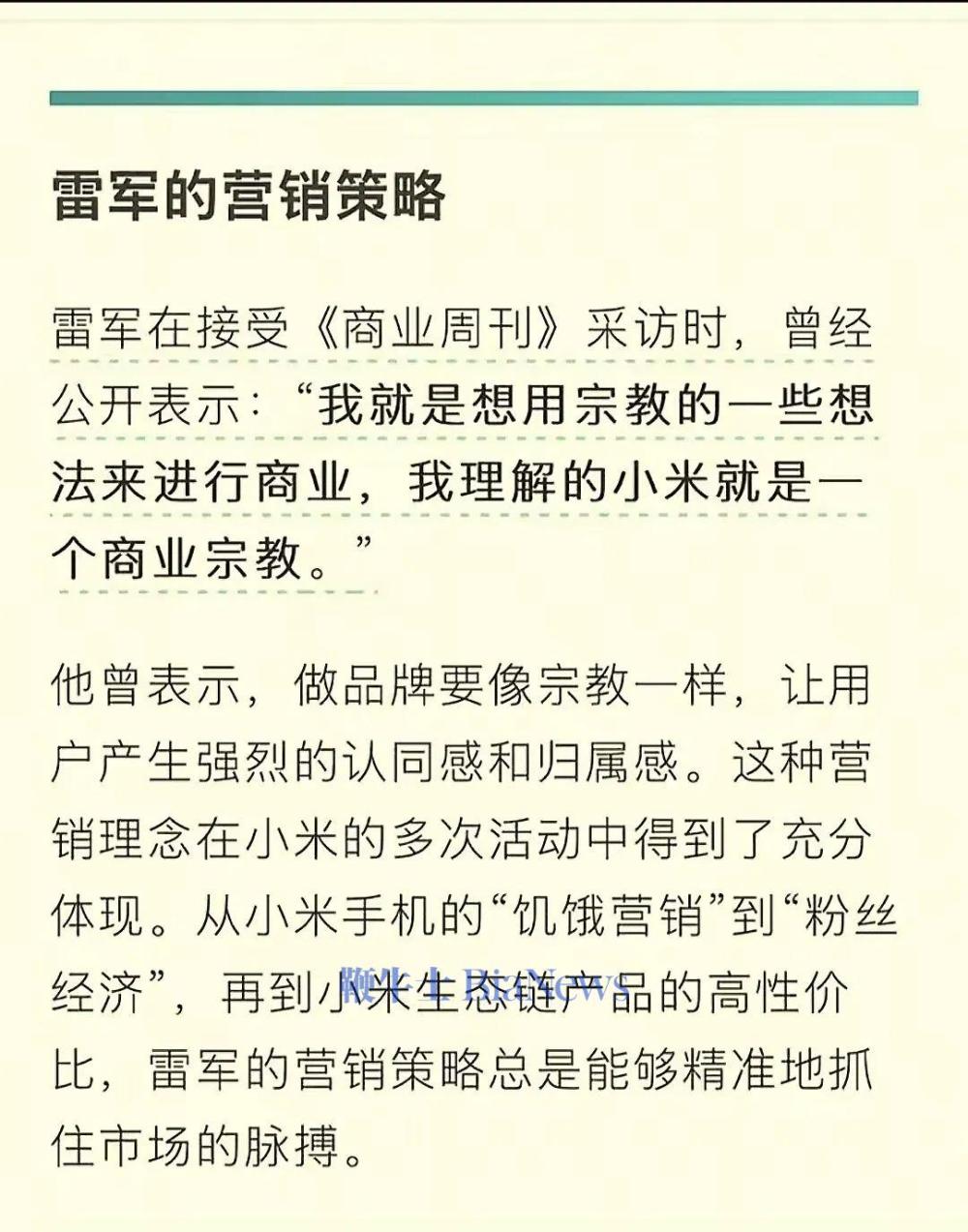

劳模底色之上,雷军创业小米以来,十几年如一日建立的人设太强太鲜明了,强到足以打破消费者的认知,让大家都相信他能给大家带来好产品,让用户相信“雷军不会让米粉吃亏”,形成类宗教式信任。

正如董宇辉以知识情怀打破直播认知栅栏,雷军用“技术传教士”形象重构信任链路——在怀疑主义时代,人格IP是穿透质疑的终极武器。

四、行业启示:信任重建的三大法则

小米的冰火半年,影响的不仅仅是新能源车行业,更是为中国制造业上了沉重一课:

其一,安全透明化:从实验室认证到场景化验证

建议汽车制造商创建一个“极端情况数据库”,强制公开在冰雪、暴雨、道路施工等极端环境下的智能驾驶失效案例;推动第三方机构进行动态安全评估(例如高速翻滚测试),以补充C-NCAP静态测试的不足之处。

其二,技术传播伦理:拒绝“魔法营销”

禁止使用“完全自动驾驶”等具有误导性的词汇,强制在智能驾驶宣传视频中必须加入“驾驶员必须全程监督”的警告提示;参照医药行业,对辅助驾驶功能标注“不良反应”声明。

其三,用户共同体构建:让消费者成为安全合伙人

通过开放共创平台,邀请用户参与安全测试反馈,形成透明互动机制,强化用户信任。构建“安全合伙人”体系,让消费者在产品迭代中发挥监督与建议作用,实现品牌与用户共生共荣。

小米从神坛跌入深渊,又在废墟中创造销量神话,恰是中国产业升级的警示:所有以速度为名的创新,都需以生命为尺度校准方向。明星企业们在欢呼与质疑中学会谦逊,中国制造方能真正完成从“追赶者”到“定义者”的蝶变。(转载自:新象财经)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握