图片来源:Yihan Chen

2025年3月,Manus以迅雷之势登上微信指数榜首,短暂超过DeepSeek,成为AI Agent赛道最炙手可热的玩家。那一刻,人们似乎看到了“通用智能”的真实形态正在生活中苏醒。

而让这一切走入大众视野的,并不是传统意义上的AI明星创业者,而是一位看似“再普通不过”的连续创业者——肖弘。

出生于江西小镇的他,在华中科技大学读书时就已经是校内创业圈的风云人物:开发“微信漂流瓶”、运营百万用户的SaaS工具“壹伴”、在企业微信上线前就预判出微信生态的SCRM缺口并推出“微伴助手”。2019年,他将夜莺科技做到2000万年收入后,果断卖掉公司。他的逻辑很清楚:产品做得再好,如果趋势变了、估值透支了、战场失控了,就该收兵。

“创业不是走得快,而是拐得对。”这是肖弘过去十年对抗不确定性留下的核心信条。

于是,在2022年底他敏锐地判断:大模型的民主化即将带来一轮新的“应用红利”。他跳出To B的舒适区,重新all in Consumer AI,启动了蝴蝶效应。在OpenAI爆红的同时,他悄悄收购ChatGPT浏览器插件Monica的早期版本,以十倍价格买断源码,做起了产品矩阵出海。

他的打法一如既往地冷静:不投广告、不买KOL、不参加活动,甚至不接受采访。直到Manus突然爆红。而爆红,正是他最不想要的。

他曾多次在内部提醒团队:“高调会引来不必要的关注,也引来不可控的对手。” 所以,Manus真正的战略是慢:用产品积累数据、用冷启动验证留存、用最小可行体逐步验证未来的AI Agent范式。

但这个时代,给慢战略留的空间并不多。

一旦爆红,Manus迅速被推向聚光灯下:邀请码在闲鱼炒到几百块、产品被用户拿来和Agent GPT、DeepSeek逐一对比、技术能力被质疑是“包装”而非“原生”。更危险的是,团队自身也尚未完成转型,就不得不面对一个更复杂的、全球竞争和国内监管并行的战场。

于是我们看到:不到三个月,Manus清空社交媒体、官网锁区、大规模裁员、与阿里合作搁浅。而肖弘,在即刻写下了这样一句话:

“ARR不是激励函数,也不是KPI。它只是用户真实需求验证过程中的一个中间变量。”

这句话在中国AI创业语境里,显得尤为陌生。

在所有人都在卷流量、卷估值、卷融资时,肖弘似乎在卷“时间维度”。

Manus的争议,是战略失误还是控制力体现?是“低调”延误战机,还是“清醒”地避免走偏?没有人能现在就下定论。但可以肯定的是,Manus试图走一条非常规的AI创业路径:不是做最快的产品,而是做一个在全球市场有生命力的中国AI产品。

而这个难度,可能比打造一个中国版OpenAI还高。

图片来源:每日经济新闻

01 等待着的青涩少年

肖弘于1993年出生于江西小镇上,从小喜欢计算机。他的班主任回忆道“别的学生午休在打球,他蹲在机房拆机箱研究主板电路,还帮学校修好了瘫痪半年的教务系统。”高中时期的他也热衷于写网络博客。比如,2010年撰写的《GeeXBox 免费的影音系统让你 DIY 自己的随身媒体中心电脑》阅读量已破10万,而最新一次更新的《Ditto - 开源免费的 Windows 剪贴板增强工具神器 (方便复制粘贴多条历史记录)》阅读量超过了33万。随后,这位在中学被称为“电脑天才”的青涩少年以优异的成绩考入华中科技大学软件工程专业。谁也无法预见,日后,这位少年能成为怎样的人物。

图片来源:异次元软件世界

02 进击的创业青年

2011年,当他的父母在华科门前对他说“从现在开始,我们的学历就没有你的高了,接下来,你人生中的所有决定,就要你自己去做了。”或许正是这句话,让肖弘一直跟随内心的答案,走上了一般人没有选择的荆棘路。

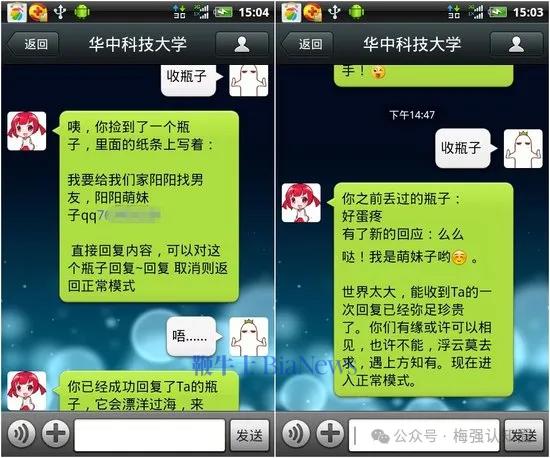

据肖弘的华科师兄回忆道,肖弘在本科时期已展现出非凡的技术能力和产品思维。据称,他本科书架上永远堆着三样东西:没焊完的电路板、满是注释的《算法导论》以及一台屏幕永远亮着的ThinkPad。而当大多数学生还在为学习成绩担忧时,肖弘已开始折腾他的互联网生涯了。他首先和校内知名创新团队开发了一款“志愿填报助手”帮助高考生优化志愿选择,结果访问量太高把服务器挤爆了。接着,他受邀加入“华小科”团队,开发了华科版“微信漂流瓶”和全国首个“微信墙”。这两个产品迅速在校内外走红,并成为全国多个高校竞相模仿的标杆。

图片来源:梅强认知圈

肖弘是天生的科技创业者,以极大的热忱不断突破自己的可能性外表。他是沉迷的。在学校,他白天焊接机器人手臂,晚上运营“华小科”公众号,凌晨三点仍在调试校园二手“圈子集市”。他又是外向的。“如果你想创业,大学时就请那些优秀的同学吃饭吧,(否则)以后想挖他们入伙,可就要请米其林大餐了。”他有次半开玩笑地说。他是自驱的。他认为“荷尔蒙是第一生产力”,能够以不利条件战胜竞争对手。他又是理想浪漫的。面临蓬勃发展的移动互联网,他毅然放弃做大厂的螺丝钉而选择创业。一位同届校友回忆道,肖弘几乎没有投过简历。而且她觉得“夜莺科技”和“蝴蝶效应”很有浪漫情怀。

图片来源:华科大启明学院(右二为肖弘)

然而,创业之路并非坦途。据称,肖弘在校虽然拿到了前辈的种子融资,但研发的有关匿名社交的应用并没有成功。即使前面多次产品的爆火,也并不保证后续的成功。在当时,肖弘可能意识到,他虽然已经有了关于技术、产品和团队相关经验的积累,也有了动机和理想的加持,可在这条路上前进仍然充满着令人沉重的“血腥味”。

03 青涩褪去,转身仍是创业派

2015年,肖弘和他的小伙伴们创立了武汉夜莺科技有限公司。根据爱企查显示,武汉夜莺科技有限公司在肖弘毕业的暑假便拿到了天使轮和种子轮投资。

然而,单一的后验牢笼导致肖弘团队后续屡屡碰壁。肖弘与团队成员尝试过匿名社交以及校园二手市场等,但屡次的失败使得团队面临巨大压力。据相关人士,2016年他们几乎放弃创业,甚至考虑去北京找工作。

图片来源:梅强认知圈(肖弘和徐小平)

命运就是爱捉弄人,你可以一直失败,也可以突然碰到转机。而就在黑客松比赛上,肖弘团队研发的“壹伴助手”被真格基金的徐小平看上。这一次真格基金和Kika在A轮投了数千万元,而此时离上次种子轮已过去将近两年时间。面对这前所未有的良机,肖弘自然是不会放过。但更重要的是,这位24岁年轻人似乎感觉到了什么。

离开校园相关主题,回到熟悉的微信生态领域,拿得到融资后,跟随着微信发展的步伐,肖弘在两年内达成了用户突破百万的成就。而且在2018年底,面临资金紧张,肖弘果断调整策略,采用SaaS订阅制完成商业闭环。2019年公司年收入突破2000万元。这一次,肖弘比之前更清晰地认识到资本、流量与盈利模式在创业中的关系。据他的学长回忆,肖弘在商业化的过程中认识到两个关键点:

(1)用户增长和盈利模式必须同步思考,不能等到资金紧张才考虑商业化;(2)找到真正可持续的盈利模式,比单纯追求流量更重要。

图片来源:梅强认知圈

不止如此。2019年底,肖弘敏锐地察觉到企业微信即将整顿市场的趋势,所以提前半年推出了基于企业微信的SCRM系统“微伴助手”。不出其所料,2020年微信正式封禁外挂工具。同时,好运不断,黑天鹅事件新冠疫情转变了企业从线下到线上的观念,提前了“微伴助手”的出圈时间。或许这也是微信采取进一步措施的理由,但无论如何,肖弘真正地冲上了时代和平台的浪潮。这一次,他凭借多年创业的理论框架,快速抓住市场变革的机会,在行业内迅速建立起了品牌影响力。

如他的老师刘玉和同学的评价一般,即使是面对这梦幻般的经历,肖弘仍保持着冷静和谦逊。据爱企查,2021年明略科技和腾讯投资先后对夜莺科技完成了三轮共计数亿元战略投资。但他判断To B SaaS估值过热,未来创业会面临更复杂的挑战。而且,核心团队成员已奋斗多年,需要阶段性回报。所以,肖弘最终将公司出售。

图片来源:武汉头条(肖弘和他的老师刘玉)

能乘上时代之浪的人,需要有一定程度上能将运气内化的决策框架。在这10年与巨大不确定性对抗的时光里,肖弘不断打磨自身理论框架,不断思考总结除了热情还需要什么条件。而阶段性成功所带来的喘息,不仅为肖弘深度内化框架准备了缓冲,也为下一次乘上AI浪潮埋下了伏笔。

04 顺势而为,起手已是精准战略家

肖弘预估以ChatGPT为代表的颠覆性技术将会带来完全不同的产品体验。2022年9月,肖弘看到了红杉的一篇关于生成式AI改变世界的文章。10月,肖弘做了两件事:体验GPT-3和观察Jasper。OpenAI的出现让他觉得Jasper压根没戏。但看到还是有很多独立开发者在做,所以肖弘在2022年创立了蝴蝶效应。尽管科技巨头的轮番轰炸让肖弘一开始很痛苦,但他也逐渐找到了方向——从AI浏览器插件Monica入手,主攻海外市场。

肖弘的战略很简单:从海外市场的AI附加要素入手。真格基金合伙人刘元谈及Monica出海战略时提到:“因为国内to C监管环境不够明朗,很多创业者担心政策上的不确定性...”再基于海外用户有更为成熟的付费习惯,AI创业出海是一个不错的选择。关于这一次创业,肖弘说到:“创业最大的问题是把一个开放式的问题变成一个有约束条件的问题”。所以当时肖弘面临着是利用AI创造新场景还是在旧有场景上加上AI要素的两难抉择。“但做一个网站把AI的能力加进去...会错过很多观察视角。”因此,肖弘决定在更大场景中探索AI的可能性。事实上,从现在的眼光来看,正如肖弘所言,AI是用来在旧有场景中提升效率的。

从打法上来看,肖弘深度融合了先前的创业经验,整理出了自己的一套框架。第一,创业跟着大趋势走。就像预判微信的行为和疫情的影响时一样,这一次肖弘仍然选择跟着AI浪潮同起伏。第二,合理利用资本获取流量,从微场景入手快速验证盈利模式。

在创业初期,肖弘直接找到”ChatGPT for Google“插件的作者,用十倍的价格进行收购。在此基础上Monica与该插件形成产品矩阵,不仅缩短了产品周期还验证了用户需求点。另外他强调”我坚定看好浏览器插件的核心原因就是,它可以基于用户的场景去完成对功能的分发,这是过去没有发生过的一件事情。“第三,依附平台。就像之前与腾讯合作一样,在Manus爆火后,选择与阿里通义千问进行战略合作。不论是在备案上,还是在算力,抑或是在数据上,这次合作不仅意味着双方互利,而且加快了中国AI Agent的迭代,还可能透露出加快进军国内市场的方向。

纵观十多年创业经验,肖弘不仅仅是全栈产品人(不论是对技术,还是对市场等),更是一位精准战略家。第一次创业翻身及之后,不论是对自身生态定位,还是对于时机的把握,肖弘已逐渐成为战略好手。例如,果断改SaaS订阅制、提前布局”微伴助手“与腾讯合作等。尤其是关于AI的创业,尽管面临大模型原厂随时可能下场挤压自身空间,肖弘仍然选择在可能的时间窗口内做出尝试。就像他所说的“今天大厂有很多没干的事情,那就先干了再说,被灭了也就被灭了,接着干,王侯将相宁有种乎。”这不仅仅是勇敢,而且是在出于验证未来逻辑的可能性中进行挣扎。因为他知道,大厂都在忙着卷大模型,短期内可能顾不上应用。而且,作为下游,以大厂能做好模型的假设前提下,提前布局下游应用能以最短时间出圈,获得品牌的护城河。当应用做的比较好的时候,原厂可能会选择直接与应用公司直接合作。而最近,与阿里的合作似乎验证了这一点。

05 Manus风波背后暗藏玄机:低调的肖弘和高调的季逸超

图片来源:manus

在介绍Manus的官方视频上,创始人之一季逸超称之为“全球首个通用”Agent。奇怪的是Manus出圈后,关注度较高的却是肖弘,而非是季逸超。可能是这两位创始人脸型都差不多,而且都带着黑框眼镜,让许多人在传播时混淆了两者。也可能是背后有人有意为之。

图片来源:微信指数

然而,Manus内测效果不尽人意。有人表示,实际测试效果离官方宣传的“通用”相差甚远。再加上Manus邀请码在闲鱼上炒出天价,导致Manus被人诟病“饥饿营销”。目前该视频已下架,而且创始人之一张涛也否认“饥饿营销”。这些似乎都在证明Manus的失误。不管怎样,事情从多方面来看都让Manus陷入不利之地。

这件事情似乎与肖弘无关。在与张小珺的交流中(Manus出圈前),肖弘对于产品就提到过“甚至不用买KOL,对Deepseek来说不用花钱,没有给任何1分钱给任何KOL。也不存在抖音禁止它在上面投广告。”再基于前面的分析,肖弘是一个低调且冷静的创业者。他曾在关山韵教室内谈到“过早的高调往往会引入大量的竞争,对创业团队造成不必要的压力。因此,他们一直在刻意避免过多的媒体曝光和专业讨论,专注于产品和市场的打磨。”

对于肖弘来说,这与他所追求的品牌壁垒背道而驰,所以低调处理是必然的。他放弃了Manus出圈后的第一场公开亮相,不去参加2025 NVIDIA创业企业展示武汉站活动。他也拒绝团队对外的媒体交流。

06 Manus的选择:从资本热捧到放弃国内市场

“To C本身就是一项难度很大的任务,需要全面考虑各个方面。今天大厂有很多没干的事情,那就先干了再说,被灭了也就被灭了,接着干,王侯将相宁有种乎。”肖弘在某次博客上回应。但,MiniMax副总裁刘华并不认同Manus“套壳”的产品观。他认为MiniMax基于“模应一体”会有更高效的产品迭代。Manus的竞争对手也没闲着。欧洲有史以来增长最快的AI初创企业Lovable靠“不会代码也能做App”在三个月内达到了几千万美金的ARR。

尽管Manus仍有许多不足之处需要改进,但其行动却非常迅速。除了保持低调和加班加点的工作,Manus团队还宣布与阿里通义千问团队展开合作,旨在弥补模型方面的不足,同时注重数据的积累。

据彭博社报道,Manus AI背后的公司蝴蝶效应(Butterfly Effect)获得了美国风险投资公司Benchmark领投的新一轮融资7500万美元 (约人民币5.5亿元) 的融资,估值增长了约五倍,达到近5亿美元。

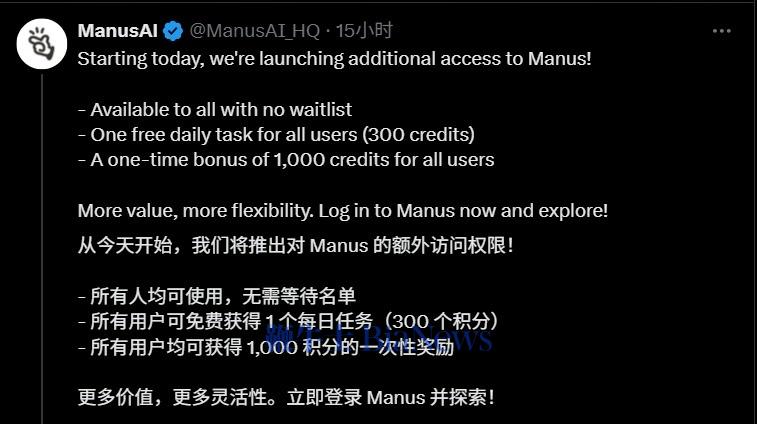

在融资过后,Manus公布向所有人开放,所有用户将一次性获得1000积分奖励,同时,用户每天还能免费获得300积分(相当于一次免费任务)。

图片来源:36kr

从内测走向公测,Manus仍处于早期阶段。AI商战瞬息万变,谁也不知道Manus以后会不会被灭,但Manus的出现至少指出了AI的前进方向。在创业这条荆棘路上,高风险伴随着高收益。唯有像肖弘这样谦逊务实、勇于探索的创业者,才能抓住崭新的机遇。

然而,仅仅几个月后,局势急转直下。

7月11日,根据界面新闻报道,通用AI智能体公司 Manus 的官方微博与小红书账号内容已被全部删除。与此同时,其官网首页也显示“Manus在你所在的地区不可用”,而此前的标注是“Manus中文版本正在开发中”。

而据钛媒体报道,Manus近日对国内业务进行了大规模裁员。目前公司在中国区的员工约120人,除40余名核心技术人员已转岗至新加坡总部外,其他员工正陆续被优化,裁员补偿标准为N+3或2N。

不仅如此,根据蓝鲸新闻报道,关于Manus将与阿里通义千问合作开发中文版一事,Manus一员工称“不会继续推进”。

图片来源:小红书、微博

图片来源:Manus

这一系列变化,引发了外界对其中国市场布局的猜测。有观点认为,这可能不仅是一次公关层面的“降噪”,而是公司在战略层面主动进行市场切割,不排除Manus已基本放弃国内市场的可能性。

据澎湃新闻7月8日报道,Manus回应大规模裁员传闻称,“基于公司自身经营效率考量,我们决定对部分业务团队进行调整。公司将继续专注核心业务发展,提升整体运营效率。”

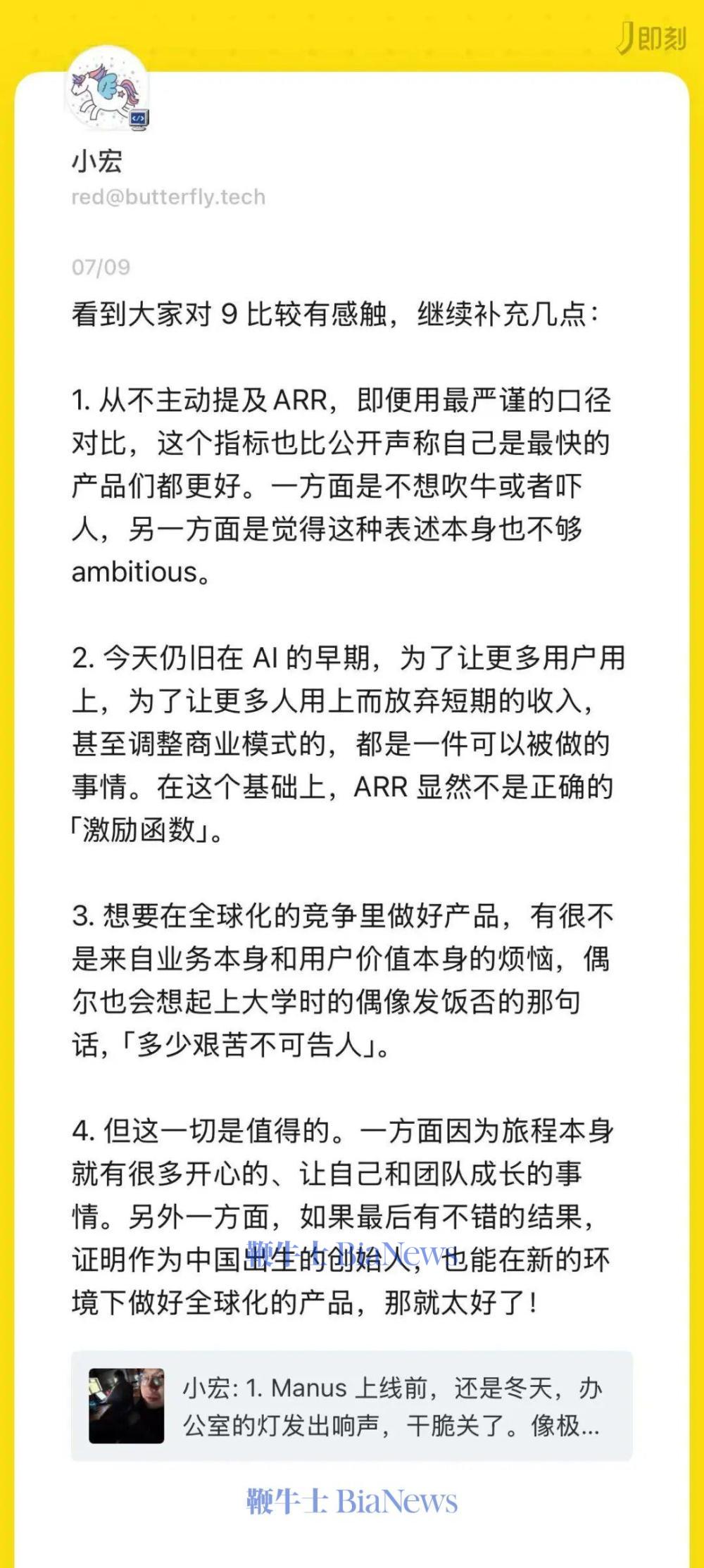

面对裁员、官网锁区、市场转向等种种讨论,Manus创始人肖宏在社交平台上的回应,或许提供了理解这家AI公司更深层逻辑的钥匙。

他坦言,Manus从不主动提ARR,不是没有增长,而是拒绝用增长数据定义产品阶段。在他看来,衡量一家AI公司的价值,不该是早期的收入曲线或估值数字,而是其能否在长期内打磨出真正能被人类使用、信任并依赖的产品。这种选择,不只是克制,更是另一种野心的体现——不把精力花在“说自己增长多快”,而是用更慢的节奏争取最终留在牌桌上。

他指出,AI仍处于极早期,所有在这个阶段追求用户覆盖、牺牲短期收入、甚至主动调整商业模式的行为,都不是妥协,而是对“普适价值”的战略性投资。在这种价值观下,ARR不是“激励函数”,更不是KPI,它只是通向用户真实需求验证的一个中间变量。

“想在全球化的竞争里做出好产品,多少艰苦不可告人。”这句略显克制的表达,其实指向了一个更本质的问题:在模型成本高企、竞争白热化、监管收紧的三重夹缝中,中国创业者要想做出一个全球化的AI公司,靠的是能不能扛得住、做得稳、熬得久。如果最终能让Manus成为一个真正被全球用户使用、信任和喜欢的产品,那不仅是公司意义上的胜利,更是对中国技术创业者全球化能力的一次有力证明。

从爆火到争议,从聚光灯下的希望到转战新加坡的现实,Manus 的故事不仅关乎一家公司或一个产品的命运,更揭示了当下中国 AI To C 创业者的深层焦虑:技术日益通用,但市场越来越封闭;模型不断突破,但应用落地却困难重重;资本热情未减,但真正愿意等待长期回报的支持却越来越稀缺。

Manus并未终结,它只是被按下了缓冲键。而这场AI To C的博弈,也远未尘埃落定。(转载自Z Finance)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握