你还在美团筛评分、翻评论、点进十个店对比菜单时,字节已经悄悄给你派了一个“会聊天的AI饭搭子”。

抖音小程序里的「探饭」,看起来只是一个智能选饭工具,实则暗藏野心:它不是优化搜索框,而是试图干脆扔掉搜索框。你只需要一句“我想找家适合朋友聚会、能吃川菜、环境不吵的地方”,AI就能秒推餐厅、列出特色菜、甚至对比优劣,并直接跳转下单。这不是内容种草,也不是传统推荐,而是AI主导的本地生活“重构提案”。

在美团、饿了么还依赖人找信息的模式时,「探饭」正试图把“找饭吃”变成一句话的事,甚至一步直达交易闭环。但问题也来了——AI真的懂你想吃什么吗?它推荐的,是“最合适”,还是“最能变现”?

技术、体验、信任、生态……字节在「探饭」身上押注了太多。它可能不完美,但它可能是方向。

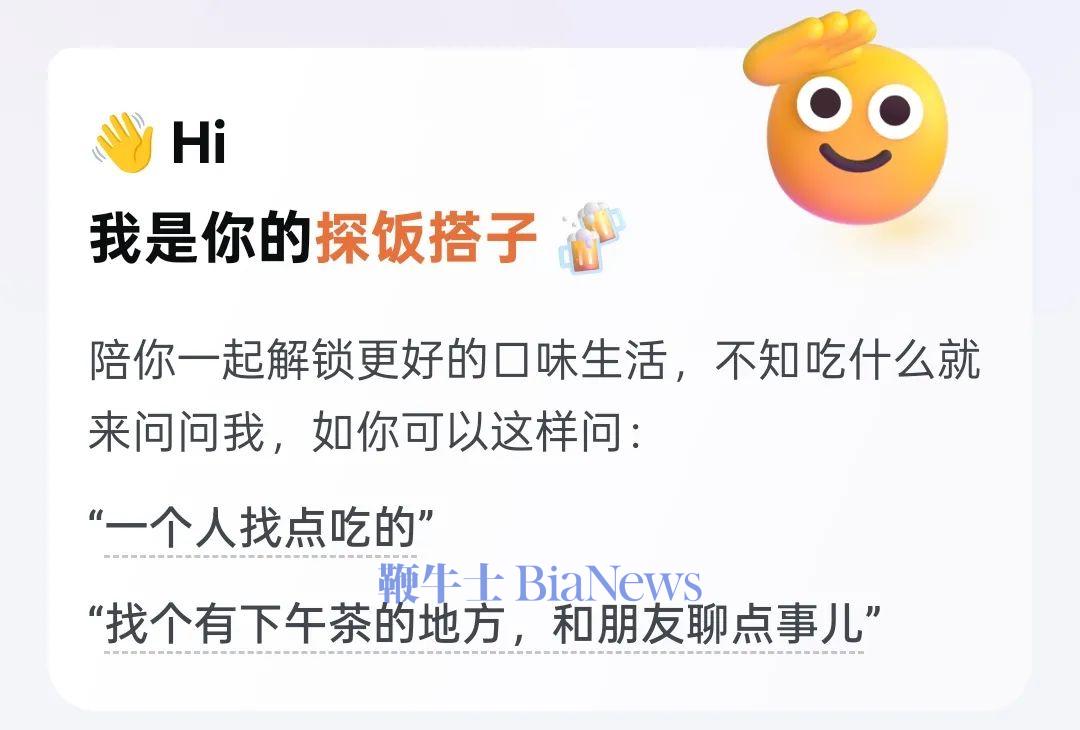

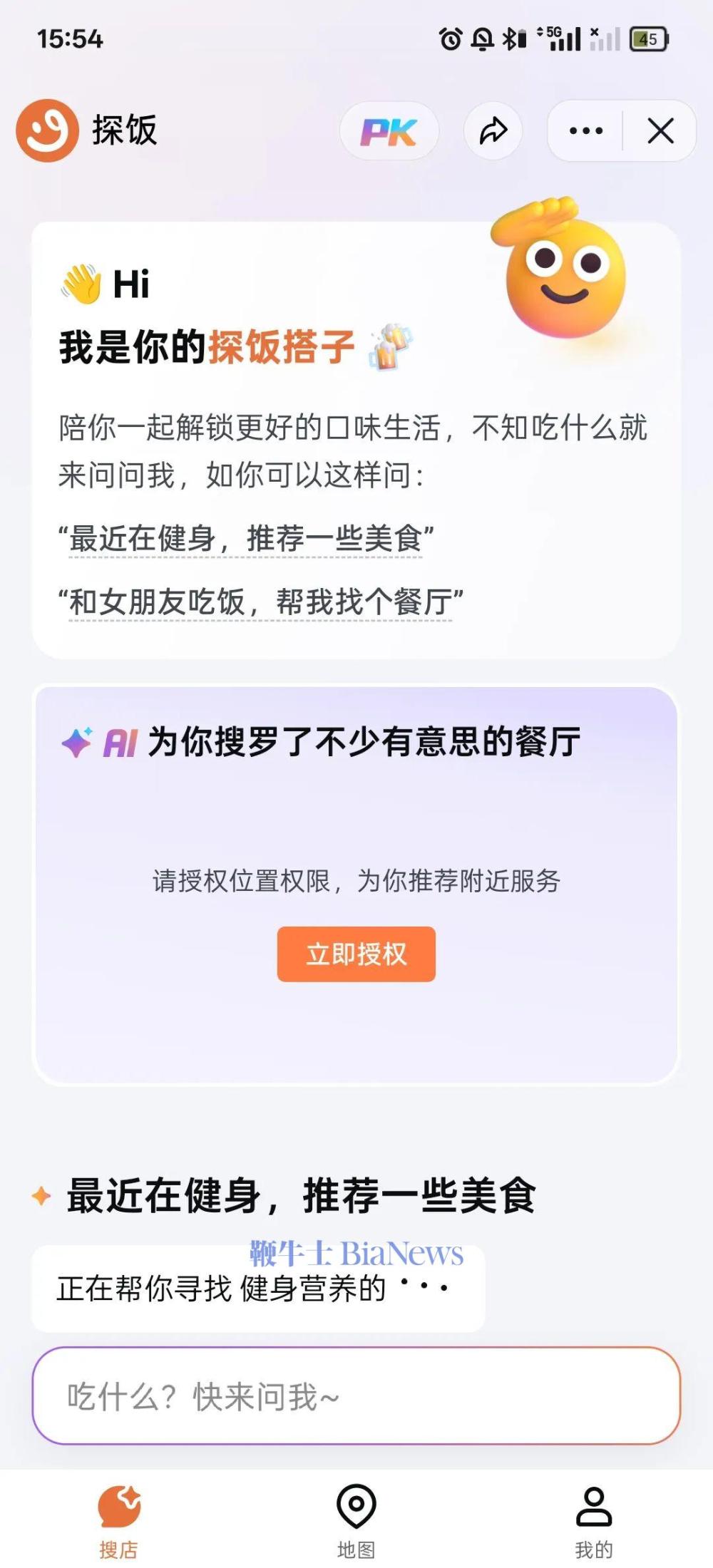

打开抖音搜索“探饭”,用户会进入一个极简化的聊天式界面。不同于大众点评、美团等以列表为主的界面逻辑,「探饭」采用的是类ChatGPT式的自然语言交互。用户可以直接用口语化表达提出需求,比如“想找一家适合三人约饭、有安静环境、能吃川菜的地方”,AI会快速生成一批符合条件的推荐,并展示每家餐厅的环境风格、推荐菜、适合场景等核心信息。

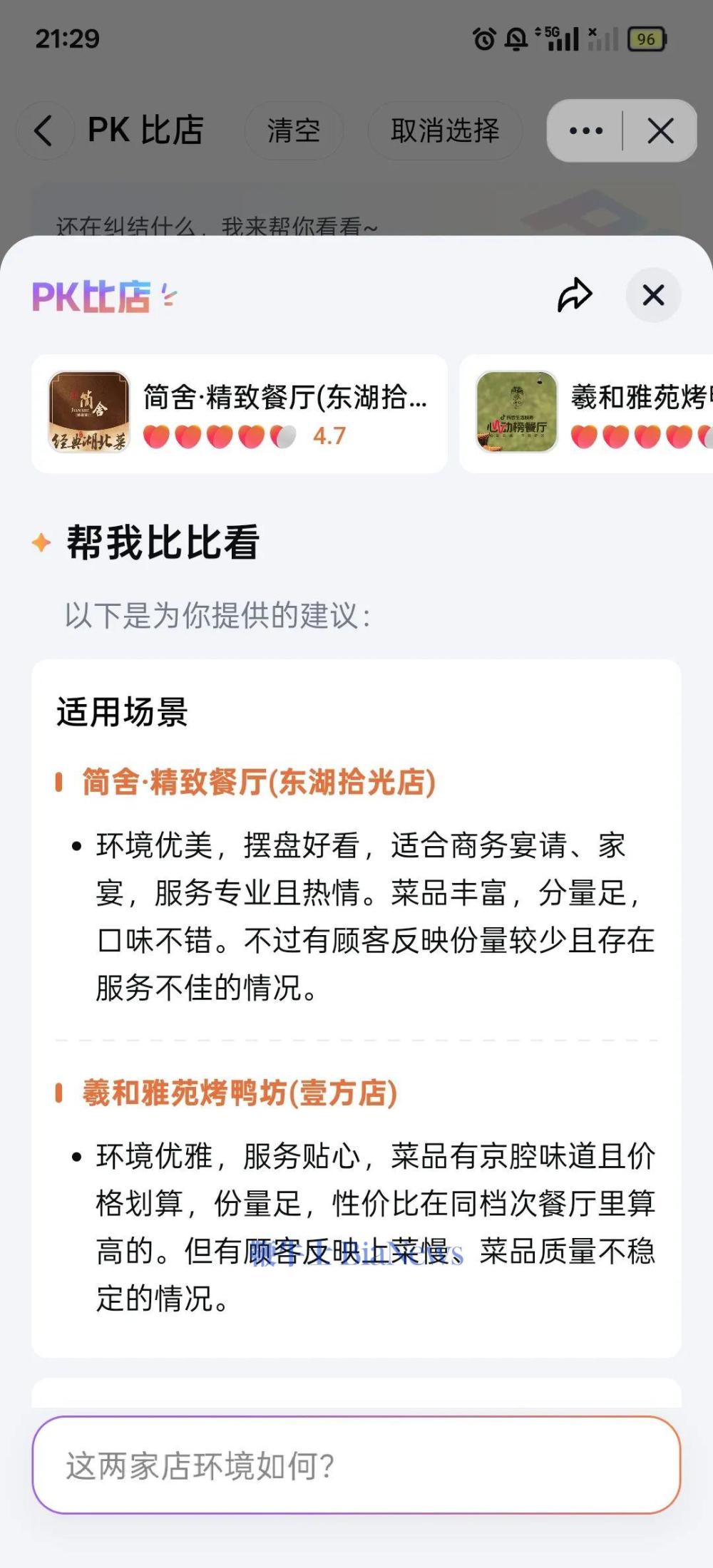

其中最具产品辨识度的功能,是它的“PK”模式。以该两家饭店PK进行举例,该功能会对比两家饭店的适用场景,特色,推荐菜,优劣势等,可以全方位让用户了解两家饭店的差异性,以便用户做出更适合自己的选择,提高用户体验度。

当我们将「探饭」与美团、饿了么这类传统本地生活平台进行对比时,可以发现它并不是在直接“复刻”已有的筛选系统,而是试图通过AI重建整个信息分发与决策过程的路径。它的真正底层差异,不是流量规模,而是“理解用户的方式”。

首先,是需求表达自由度更高。传统平台依赖关键词或多级筛选栏,用户需要在有限的维度内“自我归类”才能完成搜索,而「探饭」采用自然语言输入,允许用户自由表达复杂语义,例如“想找一家适合两个人、晚上九点后还能营业、有江景、但不太吵的火锅店”。这种表达方式显然更贴近真实思考过程,尤其对不熟悉城市、临时起意的用户而言更友好。

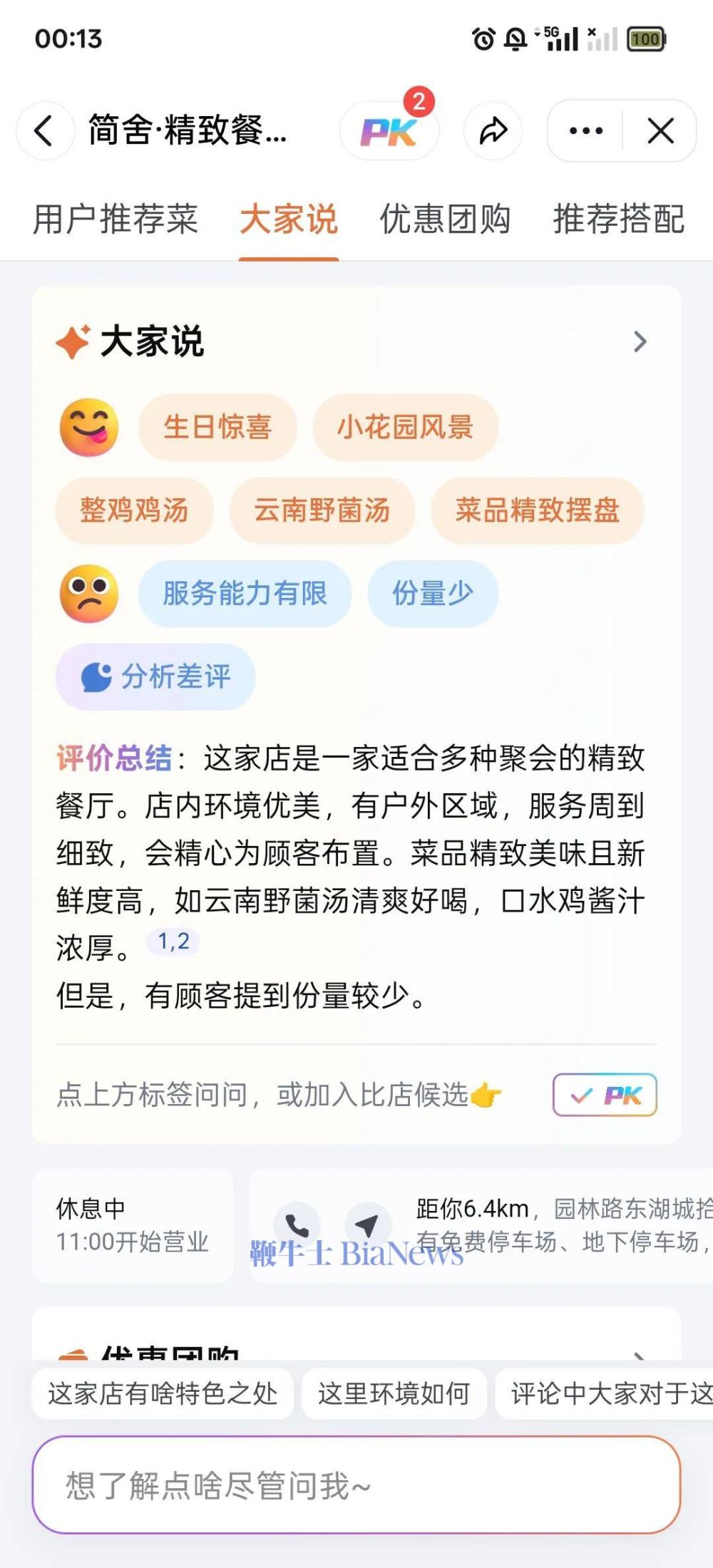

其次,是信息整合与分析能力更强。传统平台虽然也汇聚了大量图文评论、评分标签,但信息之间往往是“堆叠式”的,用户必须自行判断。而「探饭」的AI能力可以从内容中抽取要点,主动总结“适合谁”“优劣比较”“推荐菜”等关键结论,将过去靠用户“挖”的信息,变成系统主动“推”的答案。

第三,是交互过程更具亲和力。与传统冷静的列表结构相比,探饭让选饭这件事变得像和朋友聊天,具有更强的陪伴感与情绪价值。这种体验上的“轻感知、高反馈”,使它在年轻用户群体中更容易形成好感。

但这些优势,也并非没有代价。

首先,推荐的“解释力”不等于“可信度”。AI生成的餐厅建议往往基于训练数据与通用语料,虽然结构化表达上十分漂亮,但缺乏平台级的真实性保障机制。用户点进去之后发现某些店铺评分虚高、照片不符、营业时间出错的情况并不罕见。相比之下,美团、饿了么依托长期积累的商家审核体系和真实交易数据,虽然交互形式传统,但在“真实可依赖”这点上依然有压倒性优势。

其次,AI推荐难以规避商业化风险。随着「探饭」接入更多商户、团购、电商组件,未来其推荐逻辑是否会受到平台利益驱动、是否存在“按合作排序”的潜规则,是一个用户迟早会关心的问题。美团、饿了么同样面临此类争议,但它们至少有明确的广告标记体系和多年沉淀下来的消费认知。而AI推荐系统“越自然”,商业操控就越隐蔽,也更难界定责任边界。

最后,平台生态仍远未成型。相比美团、饿了么多年积累下的商户运营系统、物流体系、客服机制和信用保障,「探饭」目前仍停留在“轻前端、重推荐”的早期阶段,真正落地到履约、售后、商家运营等环节,仍需依托抖音本地生活整体能力支撑,否则易陷入“推荐有趣,使用低频”的尴尬境地。

尽管「探饭」展现出令人眼前一亮的AI能力和产品潜力,但从实际使用体验来看,这款产品仍处于“初级打磨期”阶段。

归根结底,「探饭」目前更像是一个“AI能力原型机”,它体现的价值不止于“推荐哪家店”,而在于试图回答一个更深层的问题:当AI从生成内容走向参与现实消费决策,它应具备什么样的服务逻辑与产品结构?

从战略视角看,我们有理由相信,「探饭」不会止步于“吃饭”。借助豆包大模型的语义理解能力,以及抖音生态强大的分发效率和交易链路,未来「探饭」有望扩展至美容、出行、住宿、购物、娱乐等本地高频消费场景,成为字节撬动LBS服务全局的新支点。

而这场变革的核心不只是“做一个更聪明的搜索框”,而是打造一个真正“可对话、能落地、有行动力”的生活服务入口。(转载自:Z Finance)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握