小米汽车,正在经历第一波低谷。

不过,百年老牌车企在进入新能源时代后都遇上了各种疑难杂症,更何况只有四年造车经验的小米。

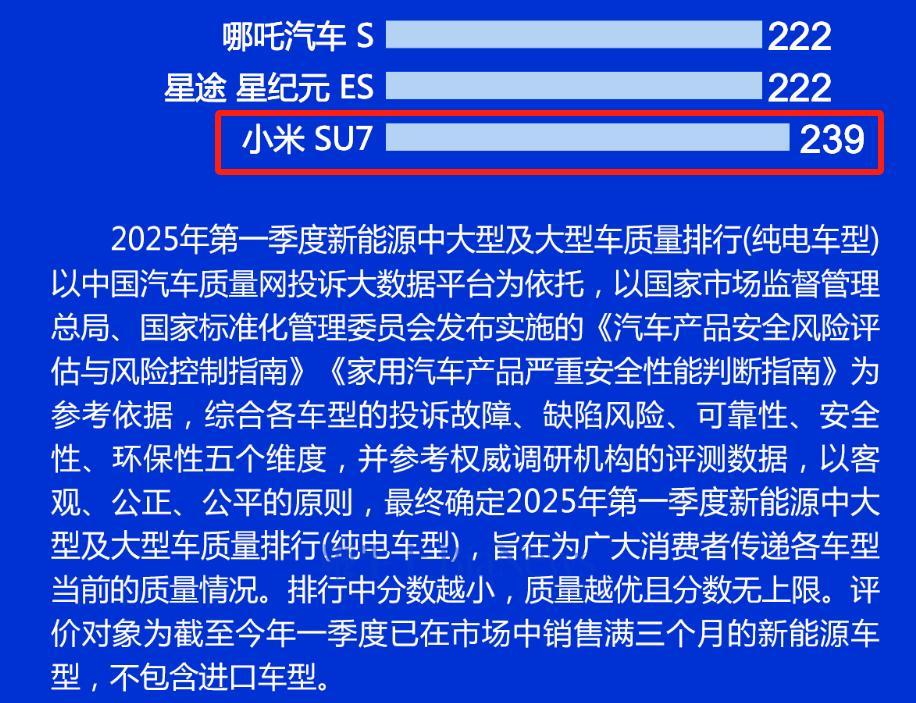

就在近日,“中国汽车质量网”发布《2025年第一季度新能源中大型及大型车质量排行(纯电车型)

图源:中国汽车质量网

其中,外界看好的新能源黑马——小米SU7却在平均值以下,在质量排行榜中垫底。

图源:中国汽车质量网

该排行榜指出:

(包括小米SU7)“以上车型表现出的潜在缺陷风险相对较高,且较高的投诉销量比也在一定程度上影响了部分车型的整体质量评价结果。”

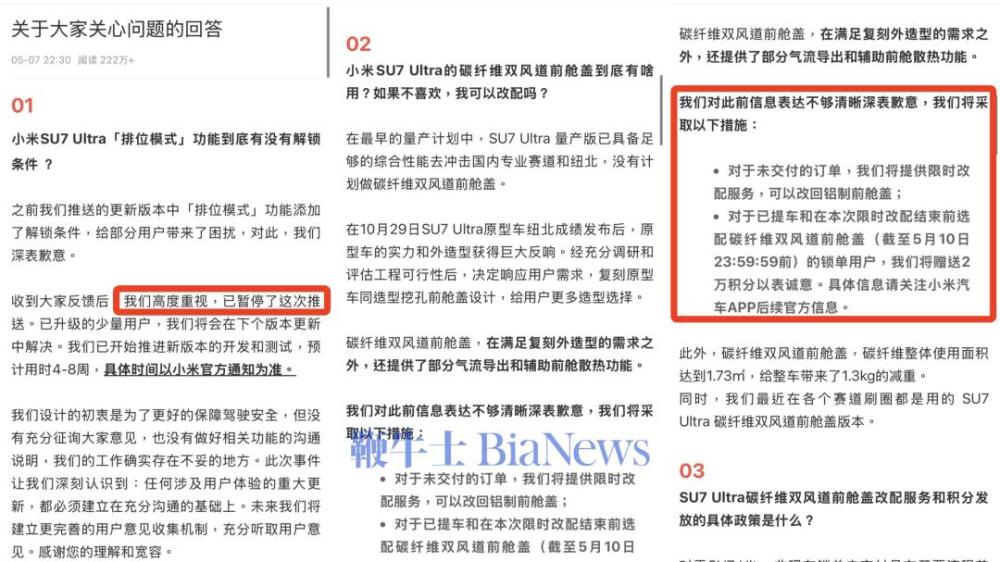

而就在5月7日晚间,小米汽车突然发文致歉,一次性回应了近期的多个关于小米SU7 Ultra的争议问题。

其中,最值得关注的是两件事情。

一是SU7 Ultra“排位模式”功能的限制与恢复,

二是碳纤维双风道前舱盖也就是所谓“挖孔版”的功能争议。

小米深夜回应道歉

承认宣传问题!

先来说说此前惹怒争议较大的Ultra车主的排位模式。

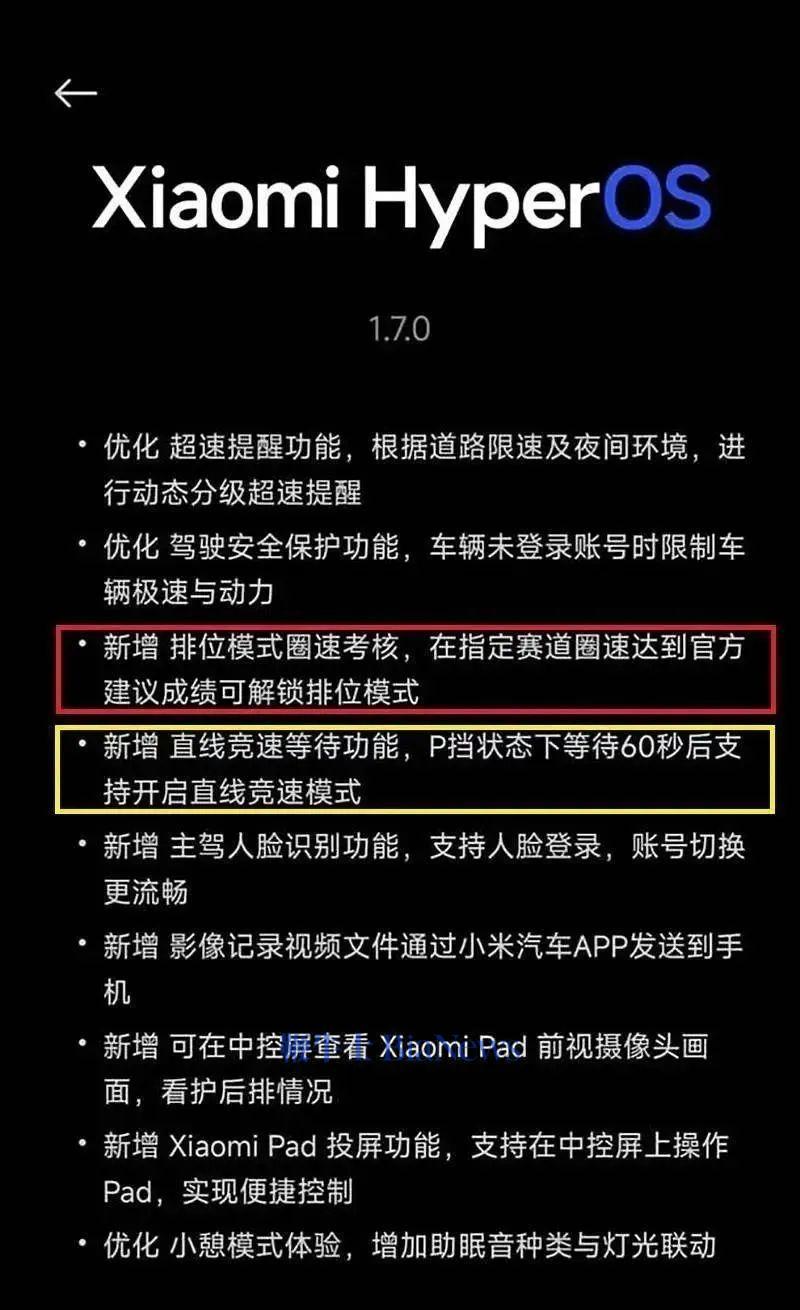

这个功能,在小米SU7 Ultra发布时被不少用户看作是核心卖点,简而言之,它能临时解除对动力系统的限制,以便短时间内获得更强加速性能。

但在更新后却悄然增加了解锁门槛——必须在指定赛道达成官方圈速。

这一变化无异于在消费合同中事后加注“附加条款”,背离了热衷于性能车的用户预期。

SU7 Ultra本应凭借三电系统、智能(辅助)驾驶、操控性等核心技术立足市场,却一再被各种营销争议所裹挟。

这种“先营造产品力、再追赶承诺”的路径,可能在手机迭代上有效,但在汽车行业则存在巨大风险。

消费者对汽车的期待,是安全、可靠与性能的兑现,而非主动限制。

在电商最前线看来,这体现出的是过往的手机营销思维,先用营销激起用户兴趣,再用系统更新来运营功能。

然而,汽车不是手机,很多功能更不能以软件补丁来替代硬件技术。

“挖孔盖”惹争议

小米不该营销先行

SU7 Ultra另一项争议,则聚焦于那块号称“碳纤维双风道”的挖孔前舱盖。

在发布会上,雷军大力宣称该设计源自纽北赛道原型车,不仅外形酷炫,还具备气流导出与轮毂散热功能。

图源:B站

雷总更在发布会上主动劝退潜在用户,表示:“原本没打算做这个”

然而,当实车交付后,部分车主和测评者发现,所谓“风道”并未带来显著冷却效果,甚至风道路径设计原来是摆设。

图源:微博

一时间,“情绪件”“智商税”之声不绝于耳。

图源:微博

小米不得不再次道歉,并给出积分补偿及限时改配服务:

“我们对此前信息表达不够清晰深表歉意,我们将采取以下措施:

对于未交付的订单,我们将提供限时改配服务,可以改回铝制前舱盖;

对于已提车和在本次限时改配结束前选配碳纤维双风道前舱盖(截至5月10日23:59:59前)的锁单用户,我们将赠送2万积分以表诚意。”

在电商最前线看来,碳纤维盖板确实在赛车领域有其结构与性能优势,但当它进入民用量产车,尤其是在被广泛宣传为“高性能象征”的同时,却不能兑现与其宣传一致的功能性能,那就难免引发信任危机。

更重要的是,小米为何一开始没有在产品宣传中坦诚“主要为复刻外造型”,而是以“导风散热”营造实用能力?

这其中的逻辑依旧是营销导向,以用户情绪为锚点,通过“赛道血统”激发消费动机,却忽略了实际驾驶环境下风道功能兑现。

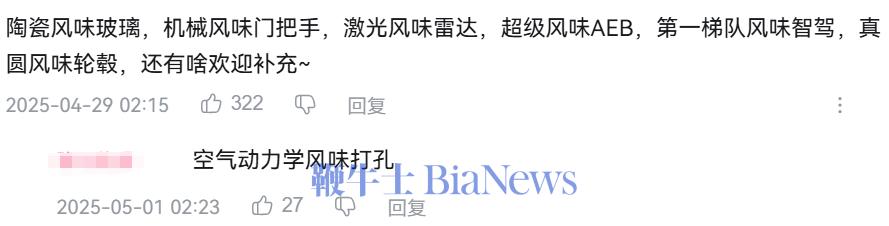

因此就被网友戏称为“空气动力学风味打孔”

图源:B站

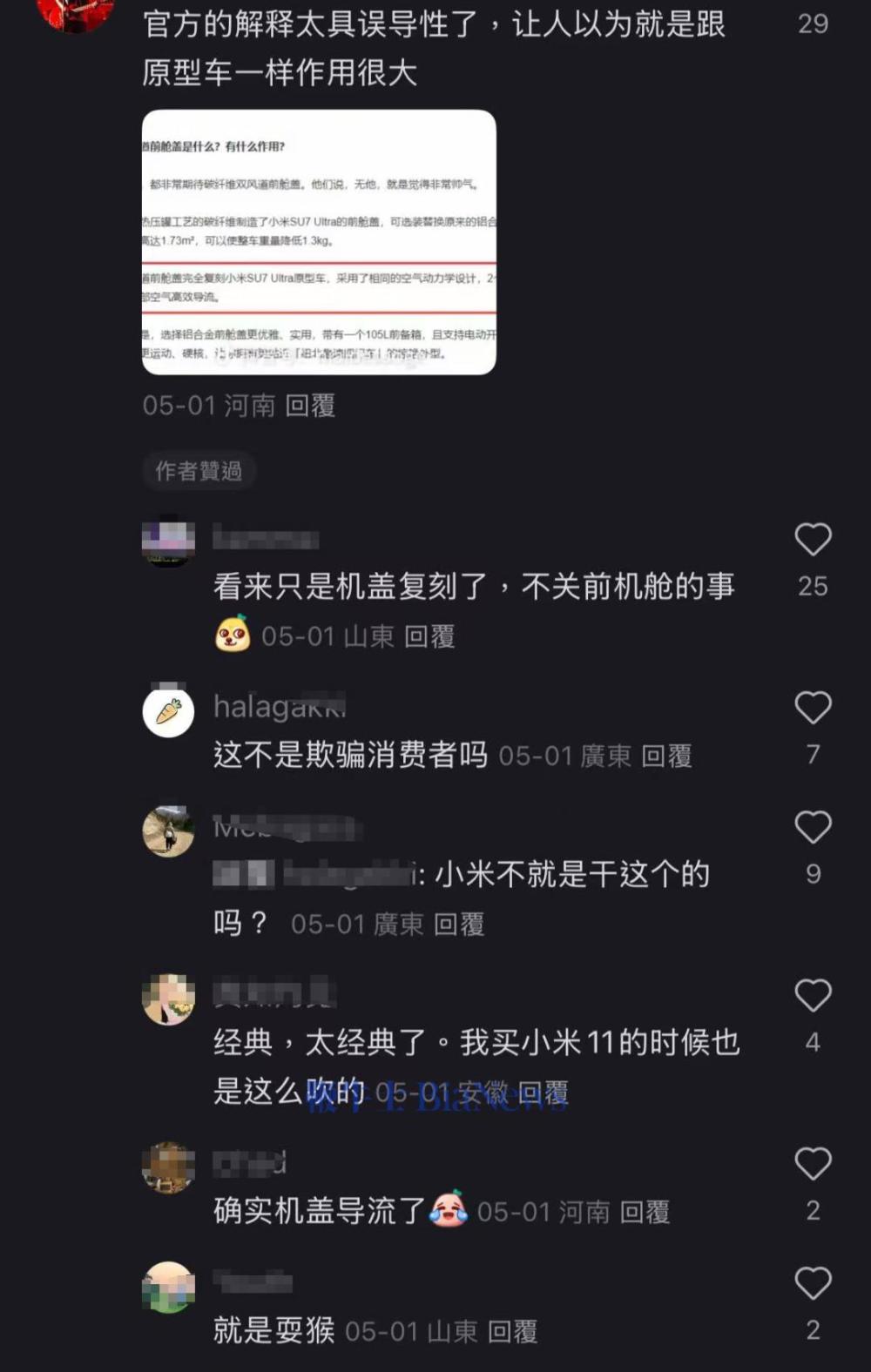

也有网友对小米的回应表示:太具误导性了。

图源:小红书

而也有车主认为,买挖孔版本来就是情绪价值,好看也值4万块。

但也分析指出,在手机上,玻璃背壳、散热片和虚拟跑分尚可“装点门面”;

而在汽车上,任何一个功能的过度宣传,都可能直接引发质疑,甚至安全隐患。

从手机思维到造车逻辑

小米再也不能宣传先行了

小米SU7 Ultra的两大争议——功能锁与挖孔风道盖——并非偶然,也不是什么技术失误,而是智能电车转型期的结构性问题。

在手机行业,小米用极客精神和“性价比”策略一路开疆拓土,雷军的个人魅力与粉丝文化也构成了产品的重要部分。

而当这些经验复制到新能源汽车领域,尤其在SU7 Ultra上,我们看到了一种过渡营销的体现:宣传先行,然而体验滞后。

这种路径的危险之处,在于它削弱了用户对产品本质的信任。

在笔者看来,汽车行业需要的是长期稳定的产品性能、真实透明的技术指标和清晰可预期的服务体系,而非短期“话题引爆”。

更何况,如今的新能源市场竞争已进入深水区,理想的服务生态、蔚来的换电体系、比亚迪的垂直整合、华为的合作模式等等,竞争对手都在深化产品力、硬核性能和长期服务。

图源:B战

在这个格局下,小米若继续坚持“讲故事优先”的打法,只怕难以在中长期建立真正的用户粘性与品牌护城河。

当然,我们也应看到,小米的回应也在逐步调整方向,正视自己的问题。

这些都说明其在试图摆脱“只讲情怀”的早期惯性。

但要真正让消费者相信“小米造车不是玩票”,

还需在智能(辅助)驾驶、三电技术、安全能力上拿出真正的硬实力,而不是寄望于某次“刷圈”或者“挖孔风道”取得用户下单欲望。

写在最后,

营销的归营销,产品的归产品

在这个智能汽车不断“叠加功能”、靠“概念堆叠”吸引眼球的时下,SU7 Ultra这起风波再次提醒我们:营销可以吸睛,但兑现才是根基。

图源:微博@雷军

小米要真正站稳脚跟,不能只依赖雷军的热情演讲与粉丝,更不能用消费电子的快节奏逻辑来对抗汽车产业的慢变量现实。

每一个的争议背后,都是用户对品牌可信度的再评估。

是时候放下“挖孔”的神话了。

消费者要的是风从孔中吹出来,不是从PPT里吹出来。(转载自电商最前线)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握