二十年后再次跨界造车

在家电企业面前,科技巨头们的“跨界造车”行为只能算是后进者。 早在2000年左右,奥克斯、美的、格林柯尔等家电企业就曾掀起过一轮跨界“造车”热潮。在我国汽车行业火热发展的2003年前后,美的、春兰、奥克斯、波导、格林柯尔等一大批家电企业进入汽车业,春兰1997年组建了春兰汽车,生产中、重型卡车;美的2003年后相继收购并改造了云南、湖南的客车厂,形成了两大基地;奥克斯也是2003年进入汽车行业,并推出过郎杰品牌的SUV产品;格林柯尔2004年完成对亚星客车的收购。然而,这场声势浩大的家电“跨界”之旅大部分都以失败告终。春兰汽车2008年7月以被江苏徐工收购后籍然消失;美的2009年后将两大基地卖给比亚迪和长沙市政府,结束了造车之路;奥克斯汽车2005年便宣告退市;格林柯尔则是在2006年底完全退出亚星客车。 不过在这20年间,家电业从未放弃在汽车产业上的布局,尤其是随着新能源汽车的爆发,一些家电企业在汽车领域的布局逐渐浮出水面。从美的旗下汽车零部件产品供给小鹏G9到创维汽车发售,家电巨头们第二轮跨界造车运动正如火如荼地展开。第二次跨界造车,家电企业们似乎冷静了许多。相对于第一次跨界,本轮家电巨头开始选择零部件的道路曲线“造车”。与第一轮热潮相比,目前美的、海尔、海信等新一轮跨界汽车行业的家电企业,都不再考虑资金需求动辄百亿元级别的整车制造业务,而是选择聚焦汽车零部件业务。 2021年3月,海信家电收购了全球汽车空调头部供应商日本三电控股权,正式涉足造车。一个月后,海信方面公开强调,海信在汽车行业的定位就是服务主机厂,做供应商。今年3月海信家电在财报中称,今年将不断加深综合热管理核心零部件布局。

另一个家电巨头美的则从2018年开始就以电动汽车零部件供应商的身份切入新能源汽车领域。目前,美的产品线已覆盖电机驱动系统、热管理系统和辅助、自动驾驶系统等新能源关键零部件。有报道显示,截至2022年初,美的旗下汽车零部件产品线销售规模已达到千万元量级,与多家车企相继展开了合作。比如,美的研发的一款R134a电动压缩机,作为全球首款量产的800V、12000rpm高转速电动压缩机,已经上车小鹏G9。TCL盯上的是车载屏市场。2019年开始,TCL华星进入汽车显示器市场,目前,已经与比亚迪、上汽、奥迪、奔驰等国内外一线品牌客户在车载显示业务上开展合作。除了造零部件的家电企业,也有像创维、格力这种仍然坚持造整车的家电企业。2021年主攻新能源乘用车市场的创维汽车正式诞生,同年格力也正式入主新能源客车企业银隆。不过相对两家在家电领域的声量,两家造车成绩一言难尽。据创维汽车披露,公司在2023年6月共交付新车3258台,其中包含海外出口862台,同比增长125.17%,环比增长190.42%。虽然创维汽车6月同比、环比大幅双增,但和其他新能源车企相比,完全不在一个量级,且距离新造车年销10万辆的“生死线”,还差得远。即便是只和自己比,创维汽车2023年销量目标定在4万辆,但今年1-6月,其累计销量9927辆,只完成了预定目标的约1/4。格力方面,如今银隆新能源更名为格力新能源,继续深化格力的烙印进军汽车市场。目前,格力的汽车产品仍聚焦在新能源商用车和专用车上,对于新能源乘用车没有更多的消息。不多格力集团底下也有多家涉及汽车零部件的子公司,包括生产车用空调系统、热管理系统以及电机相关系统。

不过,创维与格力也并非全力投入整车。创维汽车继承了创维集团的品牌名称,股权层面却隶属于开沃集团。据了解,开沃集团与创维集团并没有隶属关系,只是两家企业都由黄宏生创立。而且,开沃集团是一家商用车企业。这意味着,创维汽车是属于“商转乘”的案例,并不单纯是家电企业跨界造车的案例而银隆一开始只是格力董事长董明珠个人投资的汽车项目,与格力并没有直接关系,只是后来才引入了格力作为新股东。从这里看,家电企业们第二次跨界造车之旅明显是零部件线路占优,而这,也是家电企业第一轮跨界失败后得到的经验教训。选择零部件环节“上车”,对于第二次造车的家电企业而言困难度明显小不少。家电企业造车往往有较高的成功概率,一方面,家电巨头在技术层面、研发能力方面具有更大的优势,为电机、压缩机等核心部件的研发制造打下了坚实的基础。另外一个原因,则是家电巨头拥有充裕的现金流,在研发投入方面,比其他企业更具有竞争优势。在本身拥有技术优势的基础上,再有针对性发力研发,更容易获得成果。然而,技术、资金密集型行业属性意味着美的、创维等少数家电巨头往往在“跨界”造车这件事上更具生态优势。

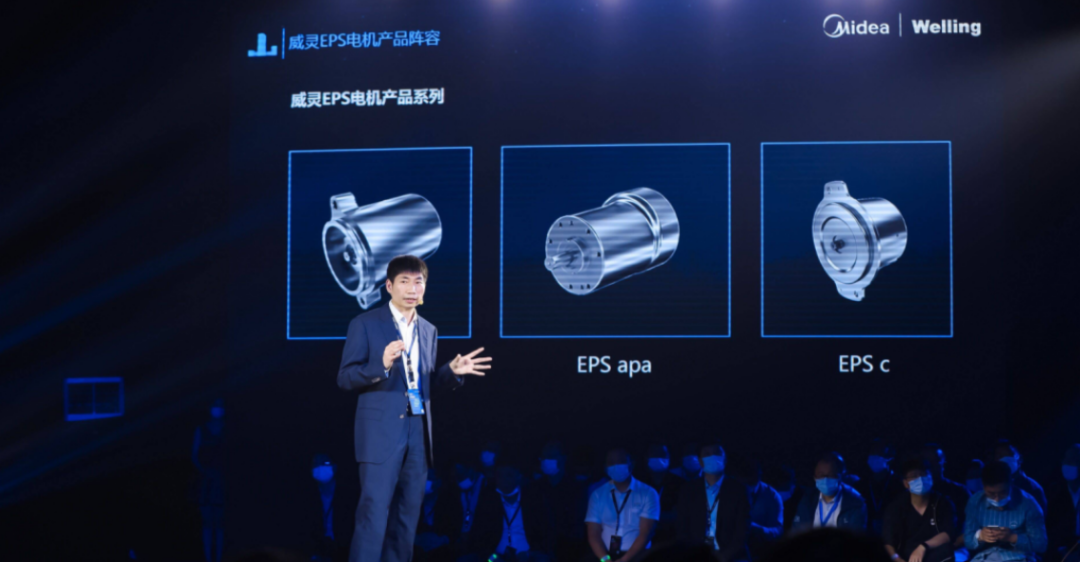

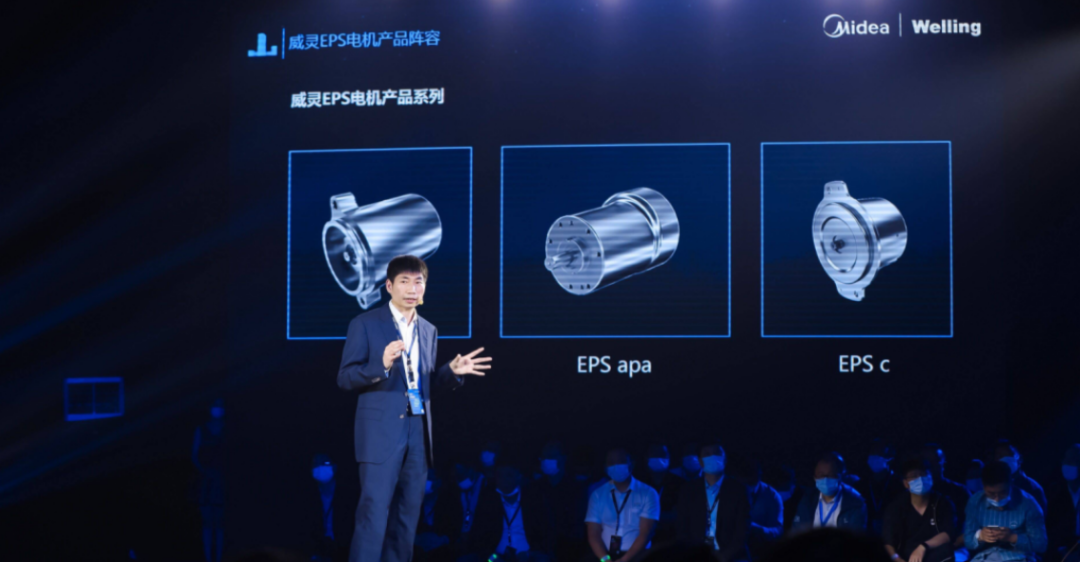

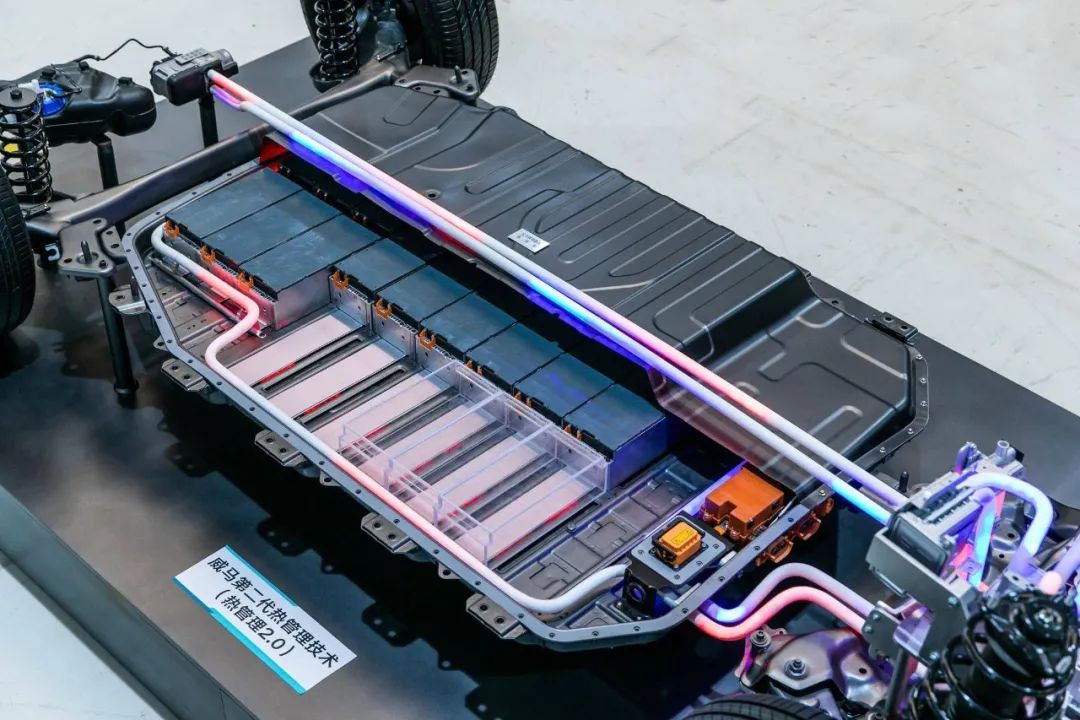

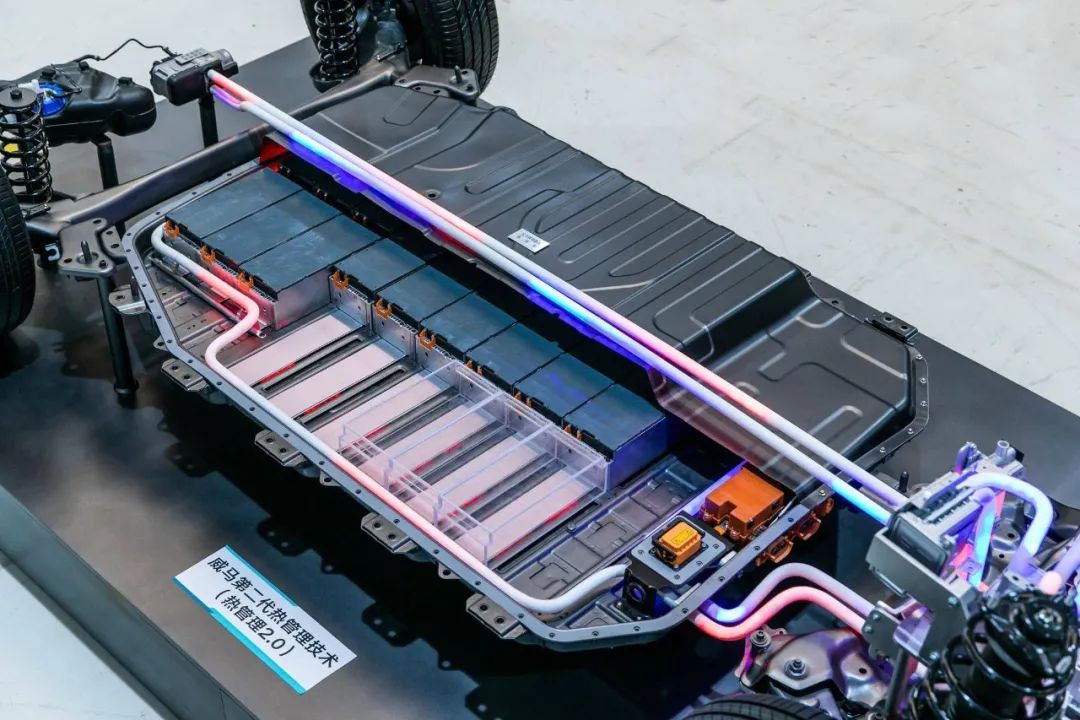

美的曾认为,“天下机电是一家”。无论是家电零部件还是汽车零部件,都绕不开“驱动+能源转化+散热”三大板块。这也就不难理解家电企业为何纷纷选择新能源汽车作为第二增长曲线。以美的为例,2018年5月,美的成立汽车零部件公司,并以威灵品牌运营;2020年3月,美的旗下子公司美的暖通收购合康新能,并将其整合进原美的集团机电事业部,升级为机电事业群,正式进军新能源汽车产业;次年5月,威灵汽车部件公司正式宣布三大产品线:电机驱动系统、热管理系统、底盘执行系统进入投产状态。2021年末,美的机电事业群更名为美的工业技术事业群。去年5月,美的以29.96%的表决权成为科陆电子的控股股东。后者主要从事智能电网、新能源(含新能源汽车充电及运营业务)及综合能源服务三大业务。事实上,细数家电企业本次的造车标的会发现,“热管理系统”是诸多家电企业布局的重点。除美的外,格力、海信、海力等公司同样在该领域有所布局,格力更是通过盾安环境大力发展新能源汽车热管理业务,2022年实现2 亿元左右收入。在新能源车中, 热管理系统直接关系着电池和电机电控系统的工作温度,其自身效率以及控制效果将显著影响着最终的续航里程以及整车的安全。而好的热管理系统,可以让驾驶舱更舒适,同时降低电池热失控风险,提高电池使用寿命,降低部件能耗、提高续航里程——这些特点,直接解决了消费者最大的几个顾虑,也能让车企建立竞争优势。据三花智控公告及头豹研究院数据,传统汽车热管理核心组件单车价值量约为2300元,新能源汽车提升热管理单车价值量至7000元左右,达到2-3倍左右的增量。另据安信证券预测,2023年中国新能源汽车热管理市场规模预计将增长至约683亿元,2020—2023年复合增长率约为93%,正成为新能源汽车产业链的新蓝海赛道。

最为重要的是,新能源汽车的热管理系统核心,恰好包括电动压缩机和电子膨胀阀——这些新能源车热管理系统的核心零部件,大多是空调等家电零部件的进一步升级或改造,与部分家电产品的核心技术重叠度很高。举例来说,相关家电企业成熟的空调压缩机技术,就与新能源车热管理系统中的热泵空调系统契合。 “天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往”——家电企业第二轮跨界造车,同样逃不出这个“利”字。新能源汽车这些年的发展是有目共睹的,而由新能源汽车整车制造延伸出来的汽车零部件赛道也快速崛起。根据中国汽车协会数据显示,我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元,年均复合增长率是7.2%,预计2021年我国汽车零部件销售收入达4.9万亿元、2022年我国汽车零部件销售收入达5.2万亿元,如此规模的市场不仅令众多企业垂涎,更形成一个庞大的生态系统。实际上,在电动汽车时代,车企对产业链的主导权已不如以往,整车制造环节的价值大大降低,上游零部件研发、制造环节的价值明显提高,如宁德时代这样的零部件巨头也能拥有远超很多整车企业的影响力和赚钱能力。而汽车零部件是汽车整车行业的上游,会直接受益于汽车行业的发展。新能源汽车销量同比翻倍式增长,也带火了相关零部件企业。汽车零部件行业空间体量巨大,细分领域众多,公司体量普遍较小,这意味着许多小公司未来会成长为“大公司”。除巨大的潜力和市场让家电巨头们心动外,家电行业本身触碰到成长天花板也是巨头们跨界的动力。根据全国家用电器工业信息中心的数据,2022年全国家用电器内销、出口零售额分别为7307.2亿元和5681.6亿元,同比分别下滑9.5%和10.9%。其中,海信的王牌彩电产品量价齐跌,下滑压力非同一般。作为格力的支柱,空调市场全渠道销量为5714万台,同比下滑3.3%,销售额同比仅增长0.3%,表现也不理想。切入汽车零部件产业链,打开第二成长曲线,的确是相当不错的选择, 不过巨头们同样很清楚家电、汽车两个行业之间的鸿沟,也知道转型会面对很多困难,但压力当前它们也没有别的办法。作为当下最热风口之一,新能源车市场的潜力毋庸置疑。既然上车是必然,这些家电厂商接下来要思考的,是建立自己的优势,以及应对竞争对手的挑战。(壹零社)

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握