随着短视频和直播的兴起,越来越多医生开始在线分享医学知识。将复杂的医学知识转化为听得懂、用得上的生活常识,有助于提升民众的健康素养。

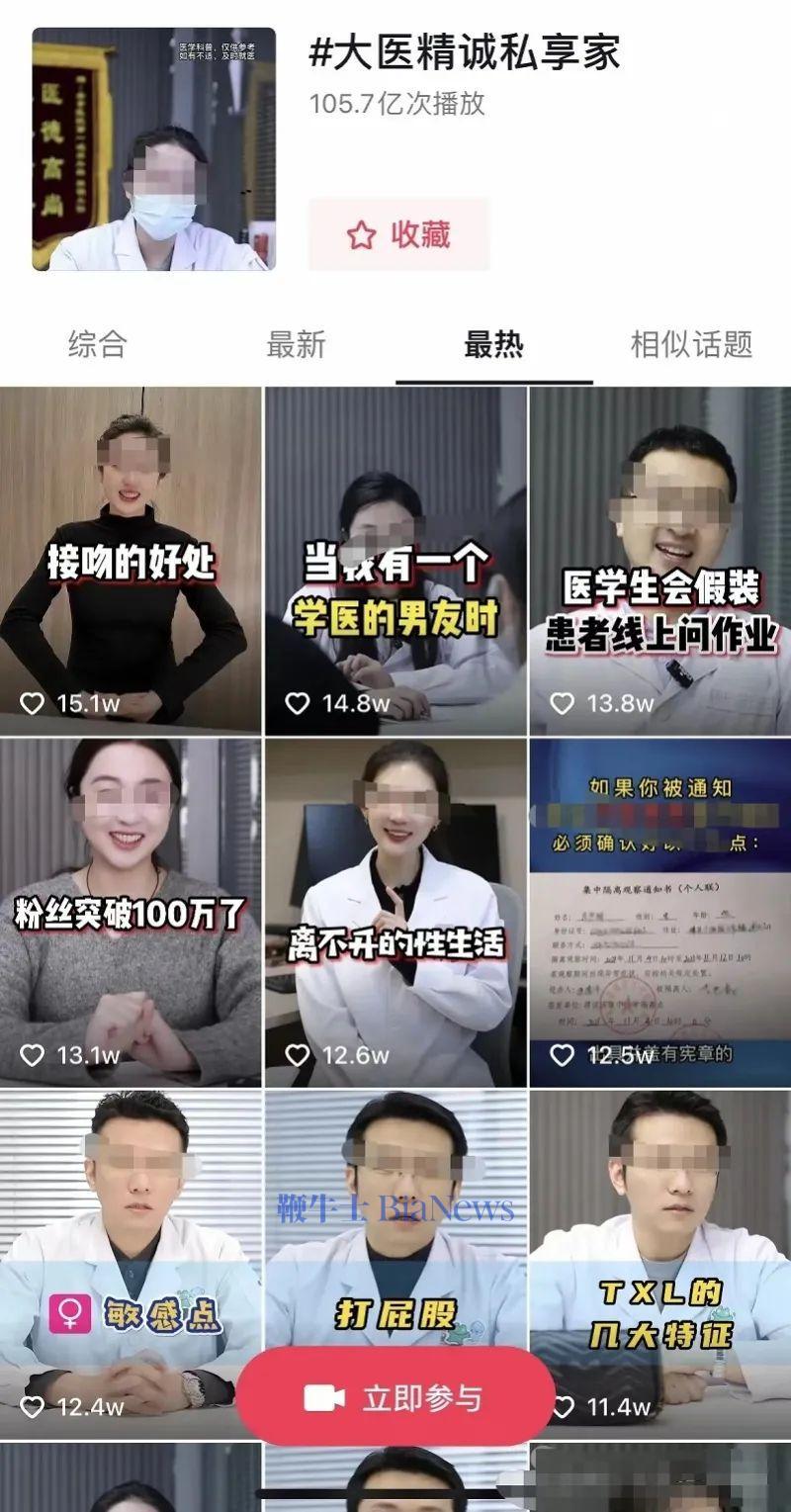

然而,记者调查发现,一些伪装医生、“伪科普”、带货卖课博取流量的行为,却让医疗健康科普变了味、走了样。这些短视频账号常以两性话题等方式引流,有些“医生”出镜时,还偶尔穿着吊带裙、睡袍、紧身衣当“福利”。博取流量的最终目的是推广药品,有的账号从6月至今,发布超过60条推荐药物的视频。

穿上“医生”的“马甲”,就能在科普中获得巨大经济利益。有利可图让一些博主降低底线,“嘴上是科普,背后是生意”。

据新华视点,“医生给保健品带货的抽佣能达到30%到60%。”从事线上“达人”资源对接的王女士向记者透露,“维生素C、叶酸这类产品最多,吃了对人没什么太大影响,又能获得可观提成。”王女士说。

记者获取的一份某平台“健康科普领域”的“软文”报价单显示,在该平台上拥有3万以上粉丝量的“医生博主”每篇“软文”的费用是1万元。“这类是不包含‘挂链’(直接放购买链接)的,如果要‘挂链’,销售需要跟博主分成。”业内人士透露。

记者在某平台上联系了一名医美领域的博主,以带货保健品为由向其了解“抽佣”情况。“你卖多少钱,我抽走一半。”该博主告诉记者,50%的“抽佣”比例并不保证销量,“卖一瓶,抽一瓶”。沟通过程中,对于要带货的保健品本身的资质和功效,博主却只字不提。

另一方面,平台的监管缺失,也为“造假”和“引流”留有空间。

当前,平台对于医生身份审核认证的标准不一。记者查询相关平台的认证要求后发现,一些平台需要医院出具在职在岗证明来验证医生的真实身份,一些平台仅需提供执业医师证就能获得认证,还有一些平台对药剂师、护士等身份的证明也予以认证。

除了认证标准不一以外,各大平台身份认证主要停留在医生的“硬资质”本身,对于其科普内容是否与执业领域“专业对口”并未做审核,一些MCN机构也得以借资质“粘贴”科普文案。

广州市第一人民医院急诊医学副主任医师王西富表示,一些非本专业医生为了蹭流量带货,导致跨专业、跨科室的科普大行其道。“有的MCN机构与医生合作是为了‘借身份’,利用医生的资质过平台认证关,账号的日常内容却是运营人员维护,实际上是‘挂羊头卖狗肉’。”

受访专家指出,健康“伪科普”往往很难被认定为“谣言”,处罚很难起到震慑效果。“很多健康话题本身就有‘灵活解释’的空间,有的博主为了吸睛,刻意放大‘几率极低’的事件。”

而健康科普资源很容易获取。在某二手交易平台上,记者仅花费0.99元就获取了9500份“体质养生科普文案”,其中包括诸如“最快提高免疫力的方法”“最快的瘦大腿的方法”等多个“实用”健康科普文案。

冒用医生身份或以医生身份进行“伪科普”的行为,不仅可能对普通人的健康造成危害,还严重损害医护群体的形象。

2023年2月,国家市场监督管理总局发布的互联网广告管理办法中明确规定,禁止以介绍健康、养生知识等形式,变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告。

今年5月,国家卫生健康委等14个部门联合发布通知,明确规定要规范直播带货,净化网络环境,加大对涉医网络直播带货、信息内容、传播秩序等的监管力度。重点打击违规变相发布医疗、药品、医疗器械等广告,以及散播涉医谣言等违法违规行为。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示,多位网红医生发布雷同视频文案,其背后或由同一家商业运营机构所操纵。朱巍表示,根据相关规定,平台应对这类自媒体内容承担主体责任,对涉及违规的自媒体账号背后的商业机构进行处罚。此外,以虚假人设获取的网络流量难以持久。“像医生、律师、金融、教育这些领域,其实是一个非常垂直的专业领域,在这些领域获取大家的关注和流量,必须依靠的是专业知识,深入浅出的讲解,而不是去打造一个虚假的人设。虚假人设获取的流量,一定会因为违法违规或者是诚信等相关问题难以持久。”

上海君悦(杭州)律师事务所高兵律师认为,根据刑法、医师法的有关规定,在平台上冒充医生,进而宣传售卖保健品或药品,有可能构成诈骗罪或非法行医罪。执业医师在网上诊断与自己执业范围不符的疾病,或推销与自己执业范围不符的药物,可能构成“超范围执业”;造成严重后果的,可能构成“医疗事故罪”。

记者从福建、广东等地公立医院了解到,在职医生如需开设有平台身份认证的科普账号,需获得医院授权;为防止产生掮客行为,也禁止在职医生从事各类直播带货工作。

浙江大学数字法治研究院副院长高艳东建议,医疗机构加强对本单位医务人员及证件的管理,让医学科普真正发挥应有的社会价值;监管部门加强对虚假摆拍、宣传的监管力度,防范误导患者带来的社会风险。

厦门大学新闻传播学院副院长苏俊斌建议,平台更多落实主体责任,采取技术手段识别“违规文案”、拦截和屏蔽“伪科普”内容,维护健康科普的公益性和严谨性。

“不要随意套用健康科普中的症状和诊断。身体出现不适时,应直接前往医院就诊。”多位健康科普博主建议,应尽量关注经平台身份认证的博主,或观看经权威媒体核查证实的科普内容,切勿轻易购买伪“医生”在视频或直播中推销的保健药品。

橙柿互动内容综合新华社、新华视点、南方都市报、央广网、极目新闻等

编辑 肖旭

审核 毛迪 王晨郁

扫码下载app 最新资讯实时掌握

扫码下载app 最新资讯实时掌握